近年の三宅島の噴火

噴火の記録について

三宅島においては、有史以来たびたび噴火災害が発生しており、これらの記録が残されています。

20世紀以降でも1940年(昭和15年)、1962年(昭和37年)、1983年(昭和58年)、2000年(平成12年)と4回の噴火が発生しています。 2000年噴火では、島内全域に避難指示が発令され全島避難が決定されました。 その後2005年(平成17年)に避難指示が解除されるまで、島民は島外での避難を余儀なくされました。 2005年以降も年に数回程度、ごく小規模な噴火が発生していましたが、2013年(平成25年)を最後に噴火は確認されていません。

なお三宅島の火山活動の歴史については、「三宅島 有史以降の火山活動」もご覧ください。

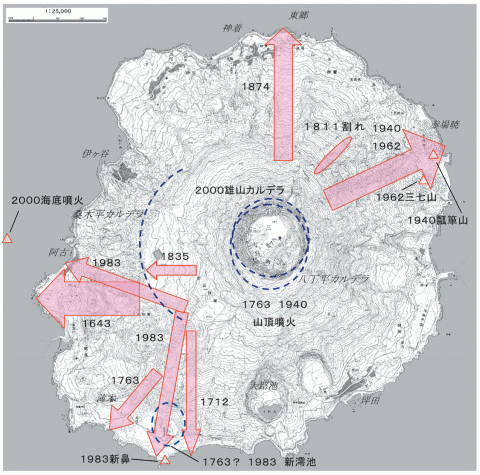

643年以降に発生した噴火における主な溶岩流および噴火地形(矢印は溶岩流の流下を示す)。

津久井ほか(2001)を参考に作成(気象庁技術報告第128号(2006)より引用)。

1940(昭和15)年7月12日噴火

この噴火では噴気、地熱、鳴動など、はっきりとした前兆現象が見られました。 噴火が山腹の居住域から始まったため、死傷者の数は20世紀以降の噴火の中で最悪のものとなりました。

まず、噴火の前年末に赤場暁(あかばっきょう)付近の噴石丘から、また、当年5月に赤場暁の海岸及び北東山腹から水蒸気が上がりました。 噴火の1週間ほど前には地熱の上昇、地鳴り、噴気が見られました。 噴火数日前から地震が発生しました。 2、3日前から海女が赤場暁湾の海中で鳴動を聞いたという記録があります。

7月12日19時30分頃、雄山北東山腹の標高200m付近より噴火しました。 噴火割れ目が山腹上方及び下方に延びて火柱が並びました。 噴火開始と同時に溶岩が旧神着村、旧坪田村界の沢に沿って流下し、約1時間後には島下集落を覆って赤場暁湾に達しました。 噴火は翌13日18時頃まではほとんど連続的に続き、その後間欠的となって急速に弱まりました。

この12日20時頃からの約22時間の間に、溶岩・火山弾・スコリア・火山砂が放出され、スコリア丘であるひょうたん山の形成、赤場暁、ヨリダイ沢溶岩の流下が起こりました。 この噴火での谷を流れ下る溶岩流の速さは、人が駆け下りるものと同じくらいであったとされています。 山腹噴火は14日3時30分の爆発を最後に終息しました。

7月13日の夜半からは、山頂の中央火口丘の大穴火口からも噴火が始まり、18日頃まで猛烈に噴煙が出て北東方向に火山灰が降下しました。 19~20日にかけて火口は拡大し、21、22日には山麓でも爆音が聞かれ、火山灰の他にスコリアも降下するようになりました。 24~26日は山頂噴火の最盛期で、間断なく爆発、鳴響が続き、頻繁に火山弾が投出されました。 このころ溶岩が山頂火口を埋め、溢れ出たと推定されています。

活発な活動は30日まで続きましたが、31日以降は弱まり、爆音も聞かれなくなっていきました。 8月3、4日夜には伊豆から空が真っ赤になる火映が見られました。 8月3~6日には伊豆、伊ヶ谷に降灰があり、強い硫黄臭が感じられました。 8月8日には山頂火口の活動もほとんど終息しました。

1962(昭和37)年8月24日噴火

5月5日、三宅島の西北西約15kmでマグニチュード5.8の地震が発生、三宅島で震度4を記録したこの地震以後、 新島、神津島、御蔵島と三宅島を囲む海域で、群発地震活動が7月23日頃まで約2か月半続きました。

8月24日22時20分、雄山山頂と赤場暁を結ぶ山腹で噴火が起こり(1940年の噴火場所に近い)、割れ目状に出来た多数の火口から溶岩を海中にまで流出しました。 噴火活動は30時間で終了しました。 噴火活動の最盛期には、赤熱溶岩を火口から約200mの高さに噴き上げ、3つの大きな溶岩流となって山腹を下り、そのうち2つは海岸線を越えて沖合いまで流れました。 また、新噴石丘の中にはもとの地表面より数十mの高さにまで成長したものもありました(三七山)。 噴煙は5000m以上の高さに達し、南東の風に流されて、島の北東部一帯と新島(三宅島の45km北西)に火山砂または火山灰を降らせました。

この噴火による溶岩、噴出物の総量は1.0±0.3×107m3(約2000万トン)、これは1940年の噴火によるもののほぼ半分でした。 噴石丘「三七山(さんしちやま)」が生成しました。 被害は焼失家屋5棟のほか道路、山林、耕地などでした。

1962年の活動の最大の特徴は、激しい地震活動を伴った点です。 噴火中から有感地震が頻発し、8月30日には伊豆集落で2000回以上に達しました。 島民は極度の不安に落ち入りましたが、地震も年末にかけて次第に収まりました。 地震の震源域は噴火地域でなく、島の北西域でした。 噴火活動終了後の8月26日15時48分にマグニチュード5.9の地震が発生しました(群発地震中の最大地震)。 9月1日から14日まで、小中学校の学童および関係者など千数百人が、主として千葉県の館山方面へ集団疎開しました。

噴火後の1963年4月11日の現地調査で雄山山頂火口の北西側にあたる1940(昭和15)年噴火溶岩流の端末で、長さ30m、幅1mにわたってかなり強い噴気が新しく出ているのを発見(雄山サウナ 第1噴気地帯)、 9月20日の現地調査では、山頂噴石丘(昭和15年生成)の北西側斜面で40m×40mにわたって新しく噴気地帯が現れているのを発見しました(第2噴気地帯)。 これらの噴気活動は2000年カルデラ生成まで続きました。

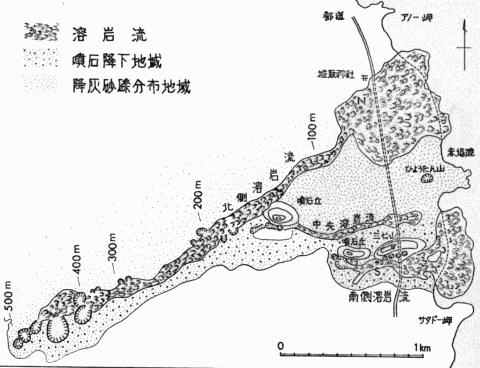

溶岩流・噴石・砂礫分布(1971年気象庁技術報告第75号)

三七山付近の火柱

三七山付近の噴火

椎取神社の溶岩流

1983(昭和58)年10月3日噴火

10月3日13時59分頃より三宅島測候所の地震計に噴火の前駆的微動が記録され始め、15時23分頃、雄山南西山腹二男山付近に生じた割れ目から噴火(溶岩噴泉)が始まりました。 微動記録開始より噴火が始まるまでに三宅島測候所で5回の有感地震(体に感じる地震)が記録されています。

雄山南西山腹二男山付近より始まった噴火は、上下に成長し割れ目火口となりました。 火口より谷筋を流下した溶岩流は主に3方向に流れ、南南西に流れたものは粟辺地区の都道を横切り海中に達しました。 西方に流れたものは阿古地区の400棟を超える住家を埋没・焼き尽くし、海岸近くで止まりました。

また、16時40分前後には島の南部新澪池付近とその南の新鼻海岸付近でマグマ水蒸気爆発が発生し、多量の岩塊が周辺に落下し、多量の火山灰が当方の坪田周辺に積もりました。 新鼻海岸付近においては火口が開口しました。 溶岩の流出は翌日早朝にほぼ止まりました。

この噴火による損害は、住宅の埋没・焼失約400棟。山林耕地等に大きな被害を与えましたが、人的被害はありませんでした。 噴出物総量は、溶岩流5~7×106m3(国土地理院の測定)、火山灰等6×106m3、計2000万トンでした。 噴火前後に発生した101回の有感地震の中で最大のものは3日のマグニチュード6.2、震度5でした。

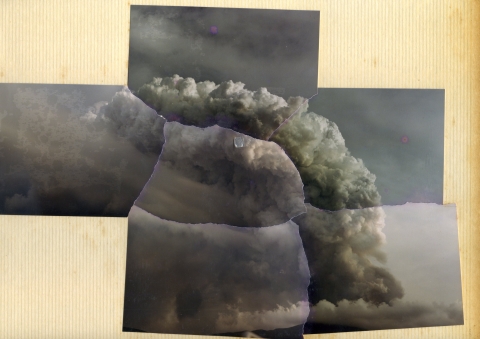

1983年10月3日の噴煙(旧三宅島測候所から撮影)

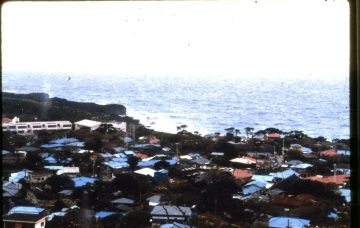

噴火前の阿古集落

噴火後の阿古集落

噴火前の新澪池

噴火後の新澪池

2000(平成12)年噴火

6月26日18時30分頃から三宅島南西部を震源とする小さな火山性地震が観測され始め、次第に活発となりました。 当初は南部〜西部での噴火の可能性が高いとみられましたが、火山性地震の震源は26日21時半頃から島の西部に移動し、 翌27日にはさらに西方の沖合へ移動、ヘリコプターによる観測で西方沖1km付近で海底噴火によるとみられる変色水が確認されました。 一連の現象は、当初三宅島の南西部に貫入したマグマが西方海域へ移動したことによると推定されました。

その後、地震の震源はさらに西方沖へ移動し、新島、神津島近海で近年まれに見る規模の活発な群発地震活動(最大マグニチュード6.5、震度6弱)となりました。 海底噴火後は三宅島の地震活動は低調になり、傾斜計やGPS等のマグマの動きを示す地殻変動のデータに変化傾向の鈍化が見られるようになりました。 29日には火山噴火予知連絡会伊豆部会は「噴火の可能性はほとんどなくなった」とコメントし、 これを受け三宅島は26日から発令していた避難勧告を全面解除し、気象庁や三宅村等の災害対策本部も廃止されました。

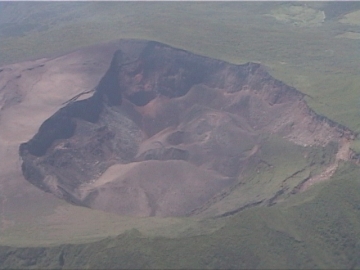

ところが、7月4日頃から再び三宅島の雄山山頂直下を震源とする地震が観測され始め、次第に活発化していきました。 7月8日18時41分頃、山頂で小規模な噴火が発生しました。 これにより雄山山頂付近に直径700~800mの円形の陥没地形が形成されたことを翌日のヘリ観測で確認しました。 この陥没は次第に拡大し、8月中旬までに直径1.5km、深さ450mのカルデラが形成されました。 このカルデラの大きさ及び位置は2500年前に形成された八丁平カルデラとほぼ同じです。

8月10日には噴煙の高さが8000mに達する規模の大きな噴火が発生しました。 その後は断続的に噴火が観測されるようになり、18日の噴火では噴煙の高さが14000mにも達しました。 この噴火の際には西側山麓で厚さ10cmの降灰があり、中腹では50cmの噴石、山麓でも5cm程度の火山礫が落下しました。

8月29日の噴火の際には低温で低速の火砕流が発生し、山頂から北東側に5km、南西側に3km流れ、北東側は海にまで達しました。 また、雨による泥流も頻発しました。8月31日、火山噴火予知連絡会は「今後、高温の火砕流の可能性もある」とする見解を発表。 これを受け、9月1日全島避難が決定、4000人余の島民は島外での避難生活を余儀なくされることになりました。

噴火は9月まで続き、その後は山頂火口からの大量の火山ガス放出活動に移行。 二酸化硫黄の放出量は観測を開始した8月下旬は1日あたり2000トン前後でしたが、9月から10月には2~5万トン/日もの二酸化硫黄放出量が観測されました。 その後火山活動は低下し、火山ガス放出量は減少。 この間小規模な噴火が時々発生し、山麓で降灰。2005(平成17)年2月1日、ようやく避難指示が解除されました。

2000年8月18日噴火

2000年7月9日に発見された山頂部の陥没

噴火による雄山山頂部の地形変化

2000年7月9日撮影(七島展望台より)

2008年12月18日撮影(七島展望台より)

噴火による被害

火山泥流(2000年7月28日撮影)

噴火に伴う地震によるがけ崩れ(2000年7月31日撮影)

ヘリコプターによる機上観測写真

2001年4月23日撮影(海上保安庁協力)

2004年1月20日撮影(東京消防庁協力)

2007年1月10日撮影(東京消防庁協力)

2010年1月29日撮影(陸上自衛隊協力)