観測データ・地震のメカニズム

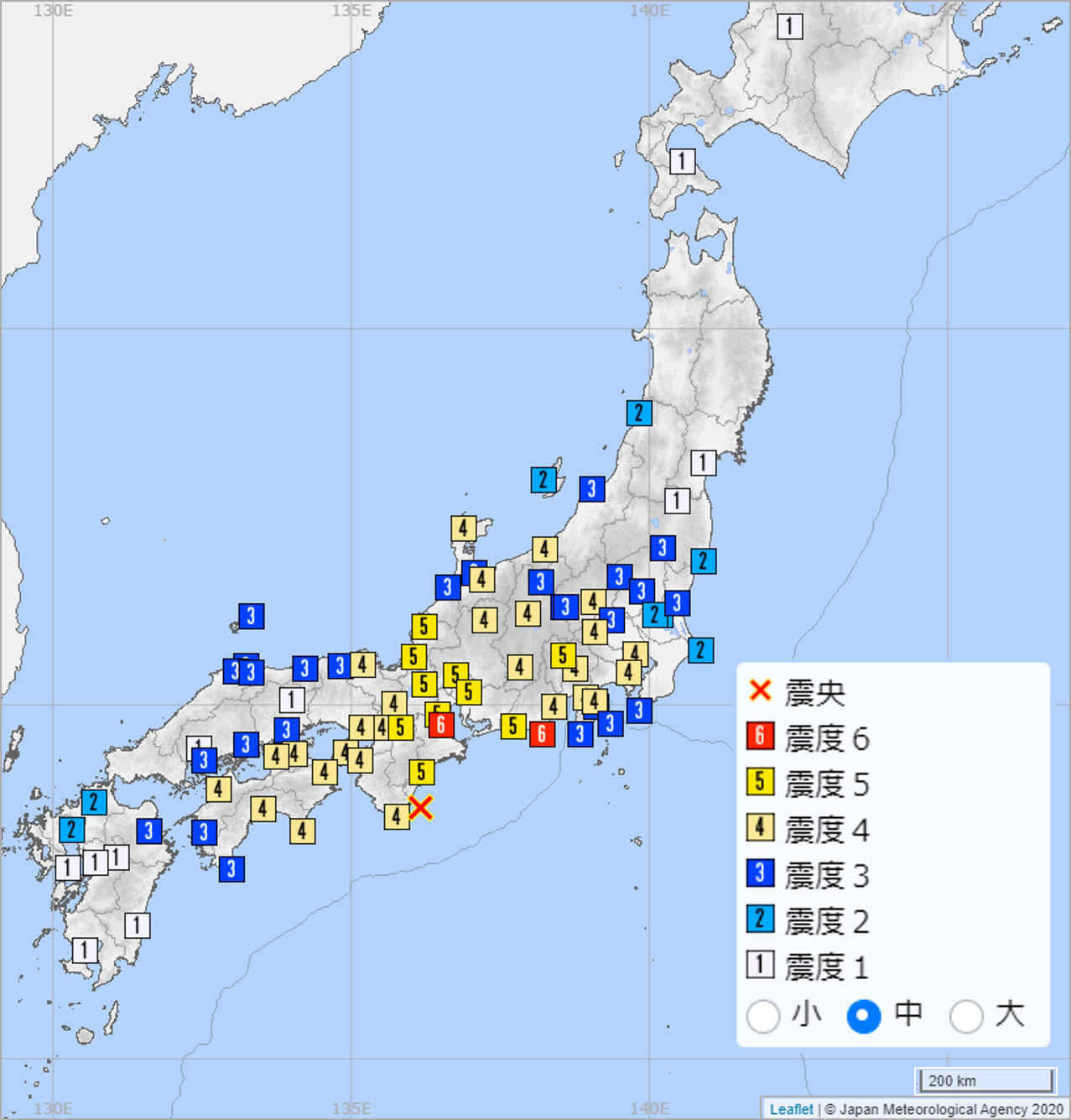

震度分布図

気象庁では、1919年(大正8年)からの震度の観測データを公開しています。大正関東地震やその後の地震活動の震度は震度データベース検索で入手出来ます。

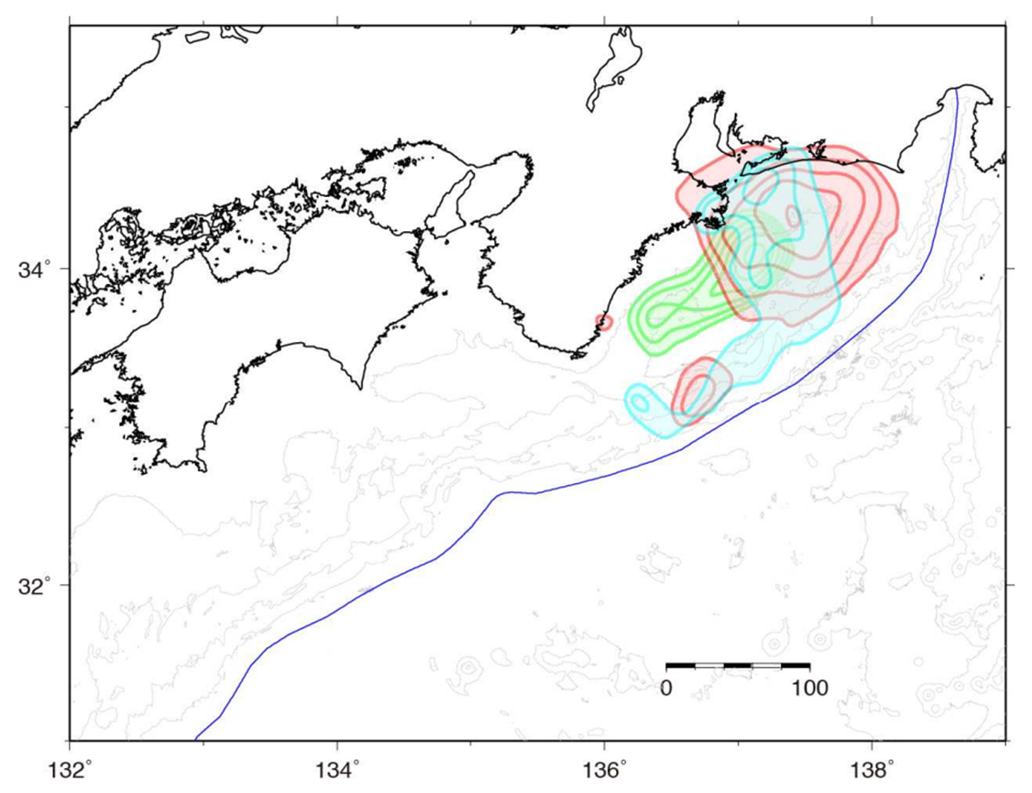

昭和東南海地震の各種震源モデル

地震動、津波、及び地殻変動の観測から、地震の際にどのような断層上のすべりが起きたか、幾つかのモデルが提唱されています。下図はその例で、様々な観測データ及び解析方法から得られたすべり量の分布を一つの図にまとめて示したものです。1944年東南海地震は、紀伊半島の先端から浜名湖付近にわたる断層(プレート境界)がずれ動いて発生したと考えられています。

1944年昭和東南海地震のすべり量分布図

※すべり量のコンター間隔は0.4m。緑色:Kikuchi et al. (2003)、水色:Ichinose et al. (2003)、赤色:山中(2006)のすべり量。

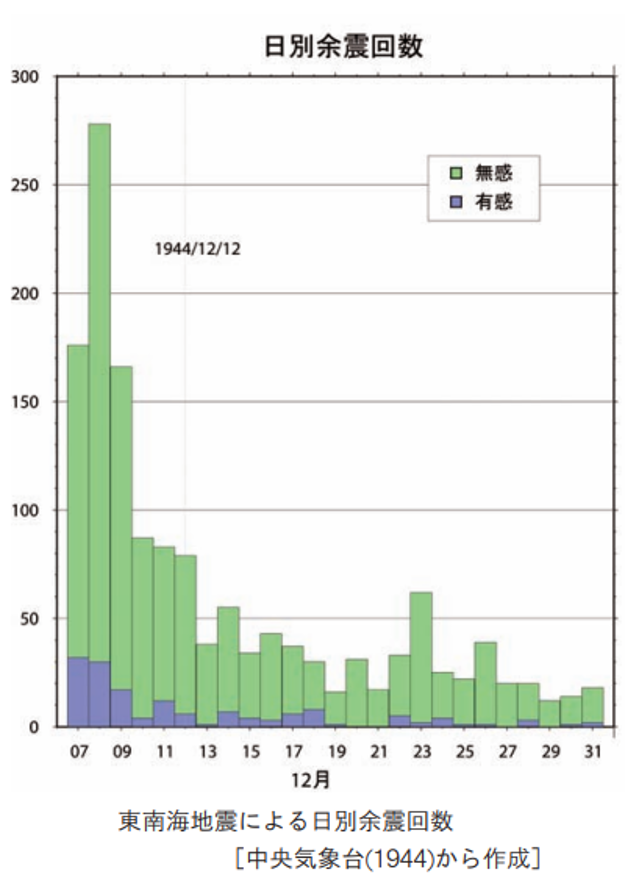

余震活動

昭和東南海地震発生以降の余震活動をGIFアニメーションにまとめました。

①昭和東南海地震から24時間後は、熊野灘付近で地震が多く発生しました。

②昭和東南海地震から1週間後は、熊野灘付近で地震が多く発生しました。また、伊豆半島から神津島付近でも地震が多く発生しました。

③昭和東南海地震から1ヶ月後は、熊野灘付近、伊豆半島から神津島付近、渥美半島から浜名湖付近で地震が多く発生しました。

④1945年1月13日3時38分、昭和東南海地震からわずか37日をおいて、三河湾でM6.8の地震(三河地震)が発生しました。

その後、有感や無感の余震回数は、徐々に減少しました。最大の余震は、1945年12月12日19時25分に三重県南東沖で発生したM6.5の地震です。

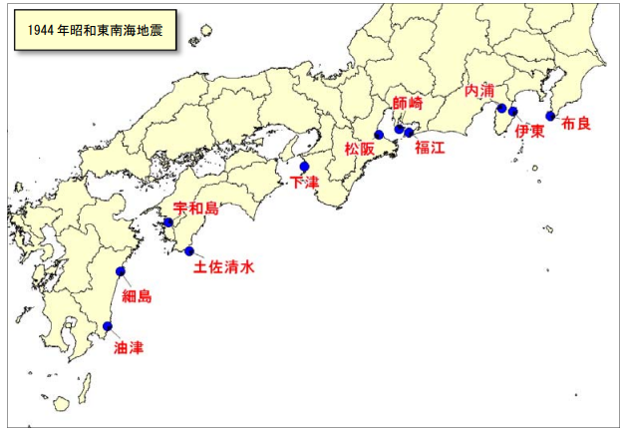

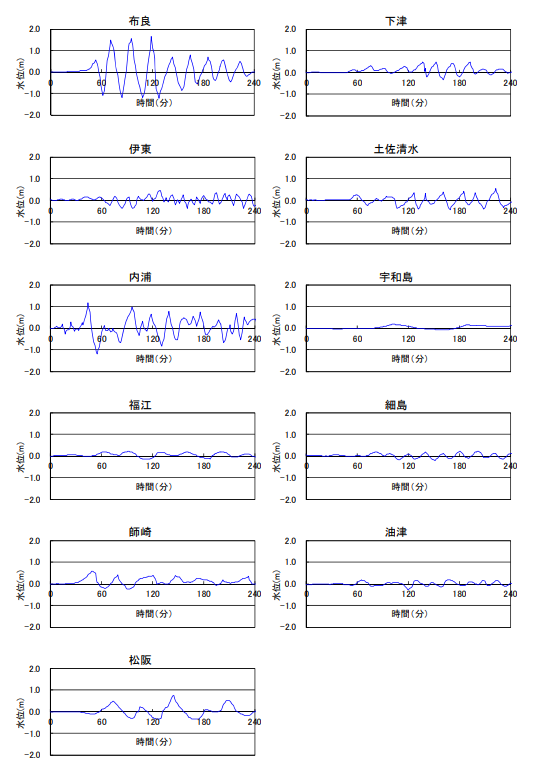

昭和東南海地震の検潮記録

下図は地震発生後の観測点毎の検潮記録を示しています。特に震源に最も近い福江、福江、師崎(もろざき)及び松阪では、地震発生から30分以内に津波が到達しています。震源の東側のにあたる観測点(布良、内浦)では、津波の高さが1mを超えています。またいずれの観測点も、地震発生から少なくとも4時間以上の間、津波が継続して広範囲で観測されていることが分かります。