1944年(昭和19年)12月7日13時35分、熊野灘を震源とするマグニチュード7.9の地震(昭和東南海地震)が発生しました。この地震は、海洋プレートの沈み込みに伴い発生する、典型的な低角逆断層地震でした。

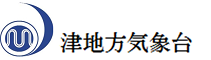

この地震により、三重県津市や静岡県御前崎市で震度6を観測したほか、亀山市や尾鷲市で震度5を観測するなど、東海地方を中心に震度Ⅴ以上(※当時の震度階級)の強い揺れに見舞われました。また、地震発生後の5~15分後には、三重県南部の沿岸では8~10メートルの津波に見舞われ、大きな被害が発生しました。

※当時の震度階級は、震度0から震度6までの7階級でした。震度6は家屋が倒壊し山崩れが起こり地割れを生ずる程度の地震であり、現在の震度階級で震度6弱から震度7相当の揺れであったと推定されます。震度観測の変遷はこちら(横浜地方気象台作成)のページをご覧ください。

震度5弱相当以上となった範囲は、近畿地方の一部、紀伊半島東部から静岡県御前崎までの沿岸域であるが、震度6弱相当以上となった範囲は、三重県や愛知県の沿岸部や、諏訪周辺など限られています(1944年昭和東南海地震の震度分布図)。

地震発生当時は震度計はなく、体感や家屋の被害状況などから震度を決めていました。

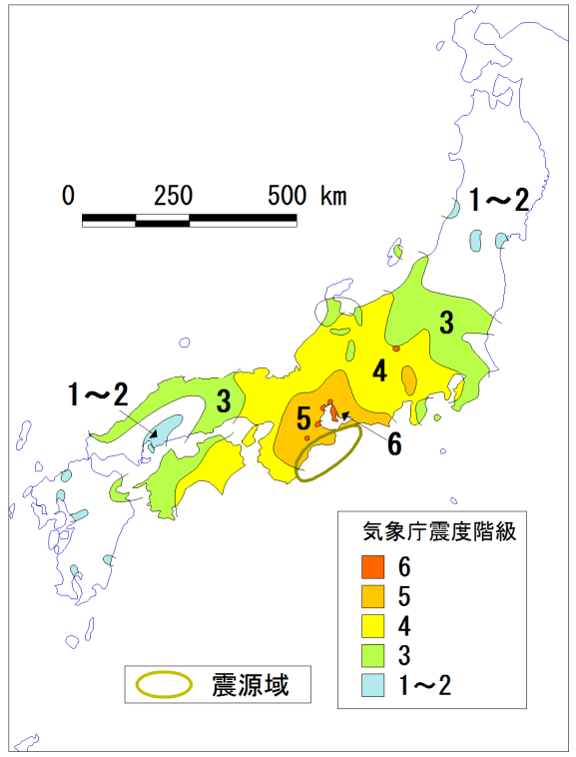

飯田(1977)は、各地の役場や警察署に残る被害報告を用いて、静岡県、愛知県の詳細な家屋の倒壊率をもとに震度を推定しました。

三重県内では、震度4から6が観測され、特に県中部及び北部の海岸沿いでは震度6を観測した地域が広く分布しています。

なお、当時において、震度5は、壁に割れ目が入り墓石、石塔籠が倒れたり、煙突や土蔵も破損する程度の地震であり、震度6は、家屋が倒壊し山崩れや地割れを生じる程度の地震でした(三重県の市町村単位の震度分布(飯田、1977))。

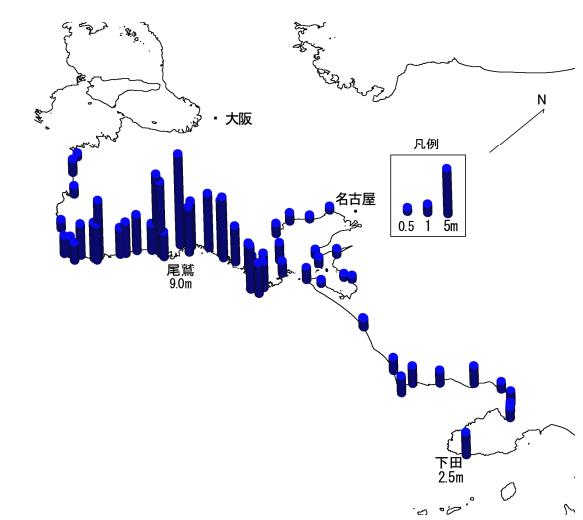

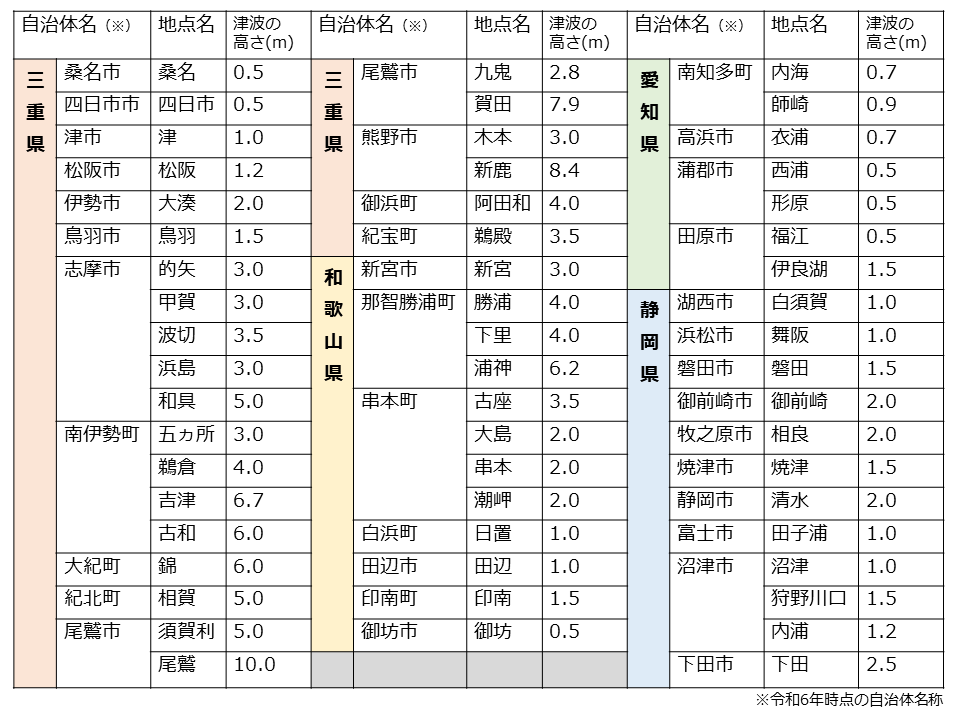

津波は紀伊半島から伊豆半島の沿岸を襲い、津波の高さは、尾鷲で8~10m、伊勢湾及び三河湾内で0.5~2m、遠州灘沿岸で1~2m、下田市で2.5mでした。

このページのトップへ

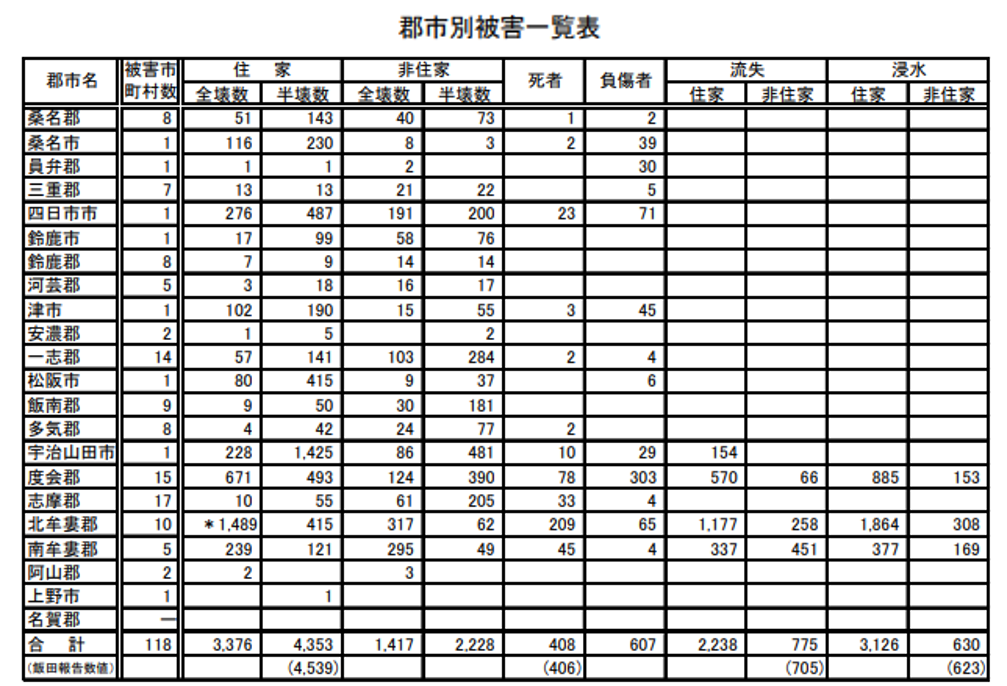

三重県の被害状況

三重県では、約400人の方が亡くなりました。地震動による被害は少なく、津波によって熊野灘沿岸の漁村で多くの死者がでました。

※現在と異なり情報連絡体制が確立していなかったこと、未曾有の津波被害に見舞われたこと、さらに戦時下であったことから、三重県における被害実態は調査機関によって異なります。ここでは、飯田(1977)がまとめた資料を掲載しました。

*は住家全壊中に流失のものを含む。なお、合計が報告と符合しない場合があり、最下段に(飯田報告数値)をそのまま掲げた。

出典:内閣府 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成19年3月 「1944 東南海地震・1945 三河地震」

このページのトップへ