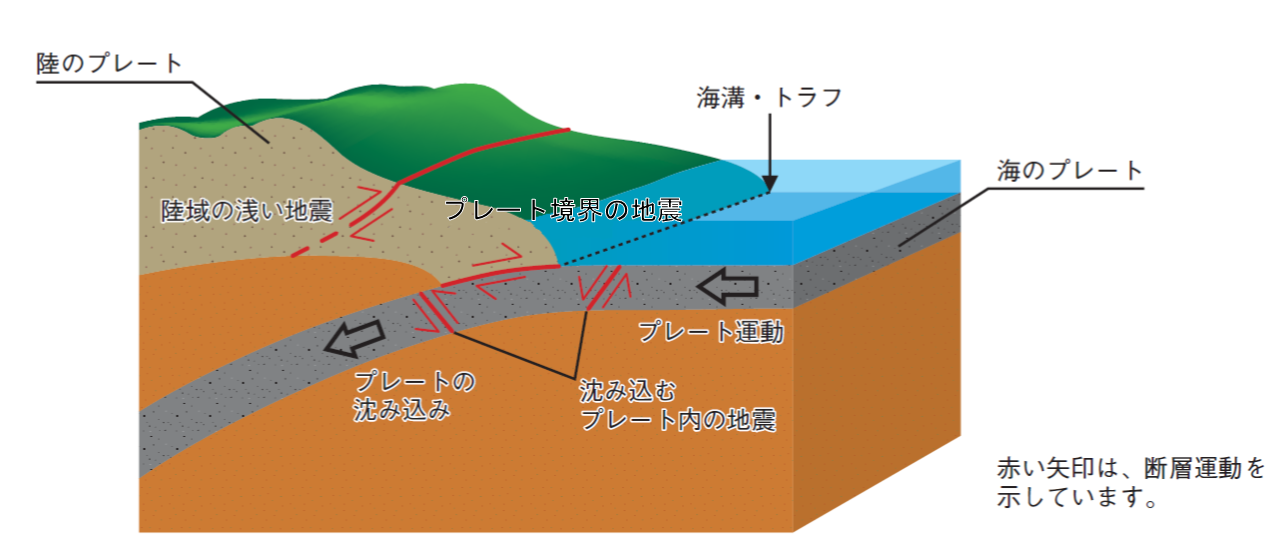

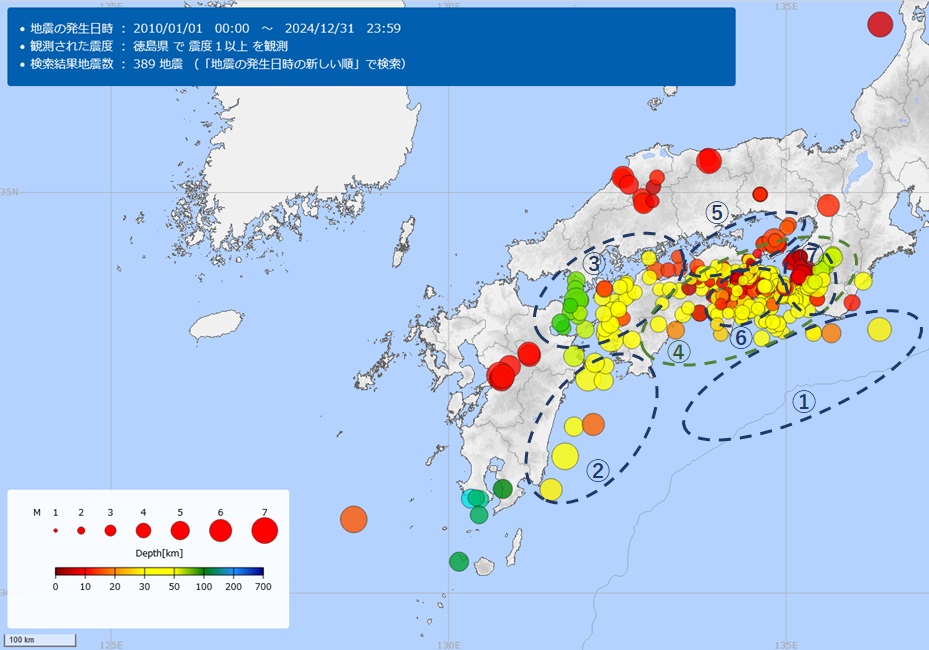

①南海トラフ地震(プレート境界の地震)

南海トラフは駿河湾から日向灘にかけての陸側のユーラシアプレートと海側のフィリピン海プレートの境界で、100~150年周期でM8~9の巨大地震が発生し、過去に地震動や津波による大きな被害記録が残されています。1946年の南海地震から約80年経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高い状態です。

南海トラフではプレート間の摩擦が強いため、他のプレート境界とくらべ地震活動は低調です。最近の大きめのプレート境界の地震としては2016年4月1日の三重県南東沖の地震(M6.5、深さ29km、最大震度4)で徳島県の最大震度2を観測しました。また、南海トラフ近くで2004年9月5日に三重県南東沖の地震(M7.4、深さ44km、最大震度5弱)が発生しましたがプレート境界の地震ではなくフィリピン海プレート内部の地震と考えられています。

②日向灘の地震(プレート境界の地震)

日向灘は南海トラフ巨大地震の震源域西端にあたりますが、M7程度の地震が十数年から数十年に一度の割合で発生しています。震源が浅いものは津波を引き起こし、徳島県内でも津波を記録することがあります。 1968年の日向灘地震では、徳島地方気象台で震度3を、小松島で22cmの津波を観測しています。

③安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震(スラブ内の地震)

安芸灘~伊予灘~豊後水道の沈み込んだプレート内で発生したやや深い地震には、死傷者を伴った1905年の芸予地震(M7.2)や平成13年(2001年)芸予地震(M6.7)などがあります。平成13年芸予地震では広島県で最大震度6弱、徳島県内で最大震度4を観測しています。

④徳島県周辺のやや深い地震(スラブ内の地震)

四国において南海トラフはプレート間の固着が強くプレート境界の地震の活動は活発ではありません。プレート境界から下側の沈み込むプレート内ではときおりM5~6クラスの地震が発生しており、徳島県に近いところで発生した場合は強く揺れる場合があります。

⑤徳島県周辺の活断層による地震(活断層による陸域の地震)

徳島県内には中央構造線断層帯などの活断層があります。中央構造線断層帯は、過去の活動時期の違いなどから全体が10の区間に分けられており、30年以内の発生確率は1%以下と評価されています。 徳島県の周辺での活断層による地震は、近年では1995年兵庫県南部地震で六甲・有馬断層帯の野島断層によるものです。2013年に淡路島で最大震度6弱、鳴門市で震度5弱の地震がありましたが、既知の活断層によるものではありませんでした。

⑥徳島県南部の地震(活断層ではない陸域の浅い地震)

徳島県南部では陸域の浅い地震で強く揺れる地震を観測することがあります。徳島県南部には目だった活断層は確認されておらず、地表に現れていないものや、短い活断層の可能性がありますが、発生の原因はよくわかっていません。近年では、2015年2月6日M5.1、深さ11kmで牟岐町で震度5強、海陽町で震度5弱を観測しています。徳島県の報告では学校のガラスが割れるなどの被害がありました。

過去には1955年7月27日の徳島県南部を震源とするM6.4の地震で、当時は震度観測は職員による体感で徳島地気象台で震度4を観測しています。震源近くの那賀川町では随所に山崩れが発生し死者1名などの被害が生じました。当時の職員により被害調査報告がまとめられています。

昭和30年(1955年)7月27日德島県南部の地震踏査報告へのリンク

⑦和歌山県の陸域の浅い地震(活断層ではない陸域の浅い地震)

和歌山県、特に和歌山市付近は定常的に地震の活発な地域です。地震の規模はM5以下と中小規模ですが、震源が浅いため徳島県でも強い揺れを感じることがあります。この付近の浅いところで堅いけれども脆い性質を持つ岩石が分布して、その地盤の特性が原因と考えられています。