活断層とは

過去に繰り返し地震を起こし、将来も地震を起こすと考えられている断層を「活断層」と言います。日本の周辺には約 2,000 もの活断層が見つかっています。それらは地表に断層の痕跡があり、繰り返し地震を起こした証拠により活断層と判定されたもので、地下に隠れている場合や地表が浸食や堆積により断層の痕跡が不明瞭になっている場合などで、まだ見つかっていない活断層が多数あると言われています。

活断層は長い間は地震活動を見せず、断層にかかるひずみを解消するため間欠的に繰り返し地震を起こします。南海トラフ巨大地震の周期は100~150年ほどですが、活断層の平均活動間隔数百年から数万年と長いのが特徴です。

活断層を調べる際はまず航空写真や衛星画像、合成開口レーダーなどで地表に断層の痕跡がないか判読を行います。活断層の可能性が疑われれば現地に赴き調査を行います。現地調査では陸地ではトレンチ調査などの掘削調査や反射法弾性波探査といった物理探査やを行います。トレンチ調査は断層面を横切る方向に溝を掘削し、地層を露出させる調査で、過去の断層の活動の様子がよくわかります。反射法弾性波探査は人工的に弾性波(地震波)を発生させ、地下の地層境界での反射波をとらえることにより地下の地質構造を調べる方法で陸上だけでなく海の活断層も調査が可能です。

トレンチ調査(板野町)

反射法弾性波探査(鳴門市)

(ともに

地震調査研究推進本部HPより)

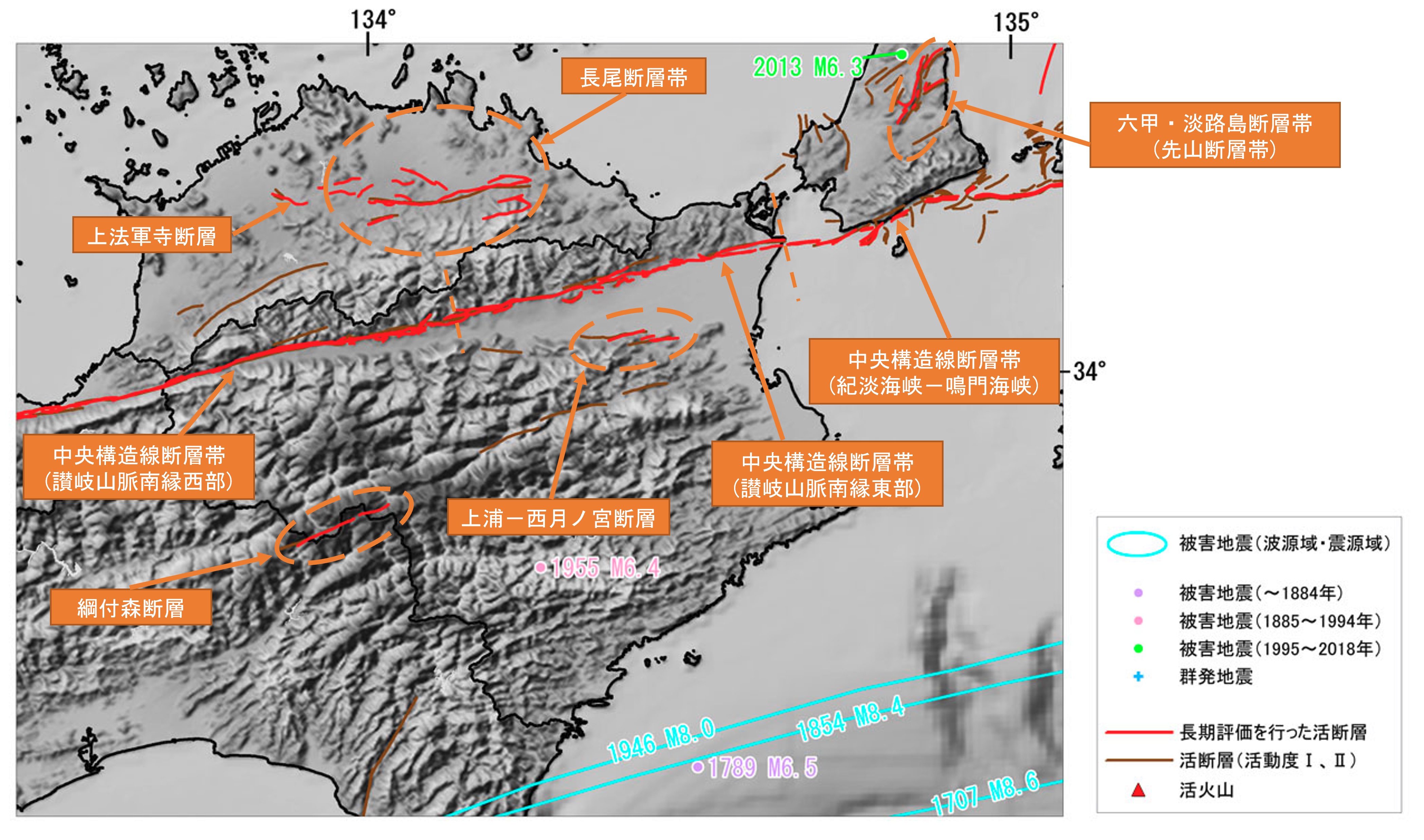

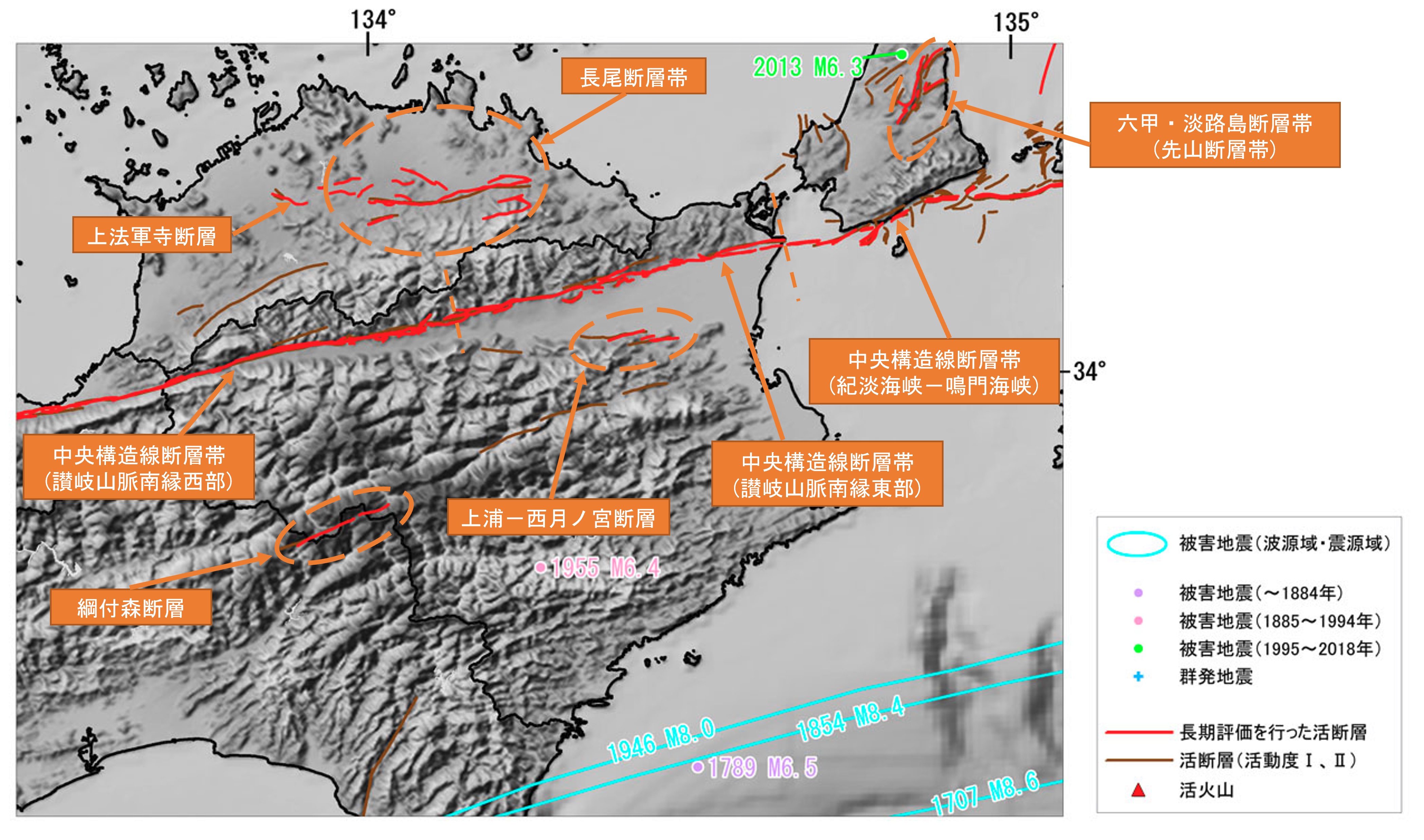

徳島県の周囲主要活断層

文部科学省地震調査研究本部地震調査委員会で長期評価を行った、主要活断層の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模(マグニチュード)及び発生確率〕等の長期評価をまとめたもです。

| 断層名 |

予想規模(マグニチュード) |

相対的評価ランク |

30年以内発生確率 |

地震発生後経過率 |

平均活動間隔 |

最新活動時期 |

中央構造線断層帯

(讃岐山脈南縁東部区間) |

7.7程度 |

Aランク |

1%以下 |

0.6以下 |

約900-1,200年 |

16世紀以後 |

中央構造線断層帯

(紀淡海峡-鳴門海峡区間) |

7.5程度 |

A*ランク |

0.005~1% |

0.4~0.8 |

約4,000~6,000年 |

約3,100年前以後、

約2,600年前以前 |

中央構造線断層帯

(讃岐山脈南縁西部区間) |

8.0程度

もしくはそれ以上 |

Aランク |

ほぼ0~0.4% |

0.2~0.5 |

約1,000~1,500年 |

16世紀以後、

17世紀以前 |

六甲・淡路島断層帯

(先山断層帯) |

6.6程度 |

Zランク |

ほぼ0% |

0.04~0.2 |

5,000~10,000年程度 |

11世紀以後、

17世紀初頭以前 |

| 長尾断層帯 |

7.3程度 |

Zランク |

ほぼ0% |

0.01~0.04 |

概ね30,000年程度 |

8世紀以後、

16世紀以前 |

| 上法軍寺断層 |

6.0程度 |

Xランク |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

| 上浦-西月ノ宮断層 |

6.5程度 |

Xランク |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

| 綱付森断層 |

6.7程度 |

Xランク |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

地震調査研究本部HP 徳島県の地震活動の特徴から修正

相対的評価ランク

地震発生確率と地震後経過率(最新活動時期からの経過時間を平均活動間隔で割った値)からその活断層のリスクを評価訳したもので、地震後経過率が0.7以上である活断層については、ランクに*を付記しています。

※Sランク、Aランク、Zランク、Xランクのいずれも、すぐに地震が起こることが否定できません。

Sランク( 高い ):30年以内の地震発生確率が3%以上

Aランク( やや高い ):30年以内の地震発生確率が0.1~3%

Zランク:30年以内の地震発生確率が0.1%未満

Xランク:地震発生確率が不明(すぐに地震が起きることが否定できない)

地震発生確率

活断層の過去の平均活動間隔(何年間隔で地震が発生しているか)と最新活動時期からの経過時間(前回地震発生から何年経っているか)からランダムな地震発生を仮定した確率モデルで30年以内の発生確率として計算しています。

また地震発生確率は以下の点に留意ください。

・ 想定した次の地震が起きないかぎり、年数経過とともに地震発生確率値は増加していきます。(過去の活動記録が不明なため、年数経過によらず地震発生確率値が変わらない統計処理を行っている場合もあります)

・ 過去の地震活動の時期や発生間隔は、幅を持って推定せざるを得ない場合が多いため、地震発生確率値は不確定さを含んでいます。また、新たな知見が得られた場合には、地震発生確率値は変わることがあります。

・ 活断層で起きる地震は、発生間隔が数千年程度と長いため、30年程度の間の地震発生確率値は大きな値とはなりません。例えば、兵庫県南部地震の発生直前の確率値を求めてみると0.02~8%でした。地震発生確率値が小さいように見えても、決して地震が発生しないことを意味してはいません。

中央構造線断層帯

中央構造線断層帯は、近畿地方の金剛山地の東縁から、和泉山脈の南縁、淡路島南部の海域を経て、四国北部を東西に横断し、伊予灘、別府湾を経て由布院に達する長大な断層帯です。過去の活動時期や断層の形状等の違い、平均的なずれの速度などから、全体が10の区間に分けられます。各区間の位置や想定規模などは以下の表のようになります。