雲仙岳[うんぜんだけ] Unzendake【常時観測火山】

|

北緯32°45′41″ 東経130°17′56″ 標高1,483m (平成新山) (標高点) 北緯32°45′36″ 東経130°17′32″ 標高1,359m (普賢岳) (三角点) |

|

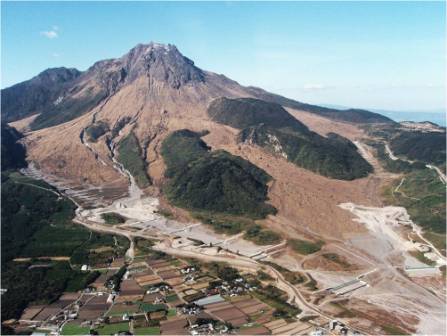

雲仙岳全景 南東側上空から 2007年11月22日 山田芳恵撮影 | |

概要

島原半島の中央部を東西に横断する雲仙地溝(幅約9km)内に山体の中心部があり、裾野まで含めると南北25kmの成層火山。 火山の西部は古期山体、中央部に東に開いた妙見カルデラがあり、その中に普賢岳等の最新期の溶岩ドーム群。 さらに東に眉山溶岩ドームがある。岩石は安山岩・デイサイト。有史以降の噴火で、溶岩を3回流出したが、 噴火活動はいずれも普賢岳に限られる。地震や地熱活動は西半でより活発である。 1990(平成2)年11月17日、普賢岳山頂東側の地獄跡火口及び九十九島火口で水蒸気噴火が発生、翌年溶岩ドームが出現して成長、火砕流を頻発した。 安山岩・デイサイトのSiO2 量は55.3~66.6 wt.% である。

噴火活動史

各火山について、地質学的な研究によってわかっている過去1万年の火山活動史を記載した。また、過去1万年間の噴火活動と有史以降の火山活動とに分けて記載した。

- 過去1万年間の噴火活動

約7300年前のアカホヤ火山灰の堆積後に、岩屑なだれが発生し現在の眉山の北方に堆積物を残しているが、その給源は不明である。 その後、約4000年前には島ノ峰溶岩が噴出し、火砕流を発生させた。さらに、約4000年前には雲仙火山のうち、 最も東に位置する場所に眉山が生成し、北斜面に火砕流が発生した。 これ以降の活動は、有史の活動であり、1663、1792年に溶岩の流出、1990~1996年には、溶岩ドームの形成とドームの崩壊に伴って火砕流が発生した。

噴火イベントの年代、噴火場所、噴火様式等については、(国研)産業技術総合研究所の活火山データベース(工藤・星住, 2006)を参考。

- 雲仙岳 有史以降の火山活動

「概要」、「過去1万年間の噴火活動」、「有史以降の火山活動」については日本活火山総覧(第4版)(気象庁編、2013)及び最近の観測成果による。

なお、噴出物量については、降下火砕物、火砕流、火砕サージ、溶岩流、溶岩ドーム等を加えた重量(単位は「ton」)またはマグマ噴出量(DRE km3)で記載している。また、噴出物量が既知である場合については、産業技術総合研究所作成の活火山データベースから参照し、VEI(火山爆発指数)も付している。詳しくはこちらを参照のこと。

火山観測

気象庁では、地震計、傾斜計、空振計、GNSS、光波距離計、監視カメラを設置し、関係機関協力の下、雲仙岳の火山活動の監視・観測を行っています。

噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報

- 雲仙岳の噴火警戒レベル(PDF)

火山活動解説資料

- 雲仙岳の火山活動解説資料

気象庁が実施した火山観測データの解析結果や、火山活動の診断結果を掲載します。毎月1回、上旬に公表します。

火山防災連絡事務所、火山防災協議会など

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。