北海道・三陸沖後発地震注意情報とは?

北海道・三陸沖後発地震注意情報

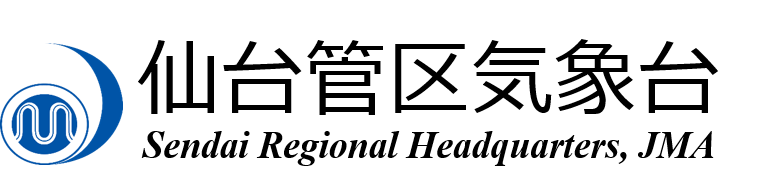

図1 情報の対象領域(赤枠内)と過去の後発地震の事例

(「内閣府(防災担当)・気象庁」の資料を一部改変)

三陸沖や北海道の太平洋側の沖合(日本海溝・千島海溝沿い)の領域では、マグニチュード(M)7クラスの地震(先発地震※)が発生した後に、さらに大きな地震(後発地震※)が発生した事例が確認されています(図1)。

そこで、この領域でM7以上の地震が発生した場合に、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表して、後発地震の発生への備えを呼びかけます(令和4年12月16日運用開始)。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の解説動画

※みやぎ防災フォーラム2022(宮城県、仙台管区気象台主催)にて公開

情報が発表されたときは何をすればよい?

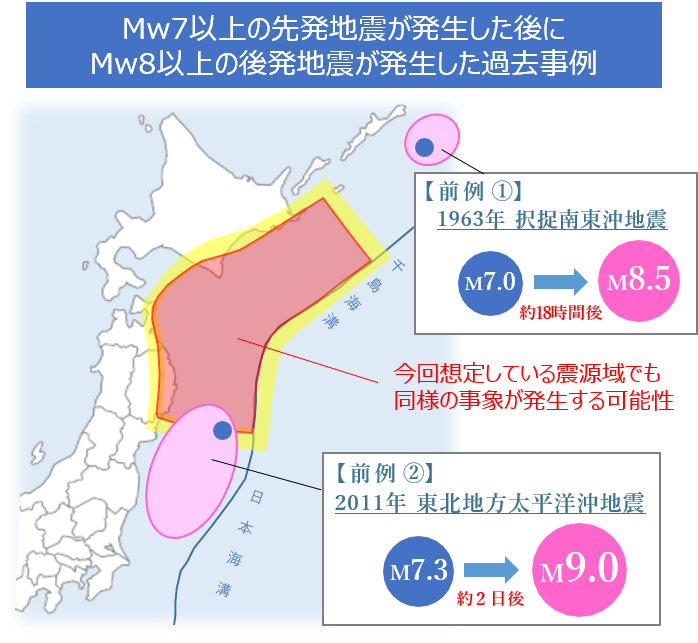

この情報は、後発地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっていることをお知らせするものです。情報が発表された場合は、1週間程度、平時よりも巨大地震の発生に注意し、地震への備えを徹底しましょう。具体的には、家具の固定や安全な避難場所・避難経路の確認などの、日ごろからの地震への備えの再確認に加え、揺れを感じたり、津波警報が発表されたりした際に、直ちに津波から避難できる態勢の準備などを行ってください(図2参照)。

北海道・三陸沖で発生が想定されている巨大地震とは?

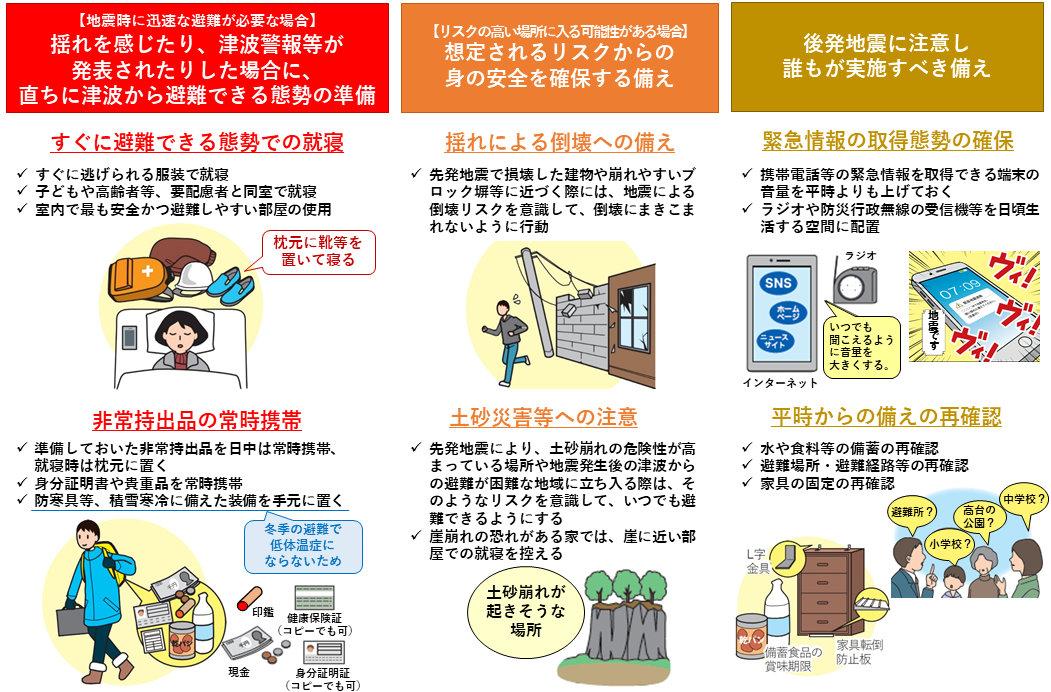

東北地方や北海道沿岸の過去の津波堆積物を調査し、津波堆積物が見つかった地点まで津波が浸水しうる巨大地震を、想定される巨大地震としています。

三陸沖の巨大地震では、東北地方で最大高さが約30mの津波と最大震度6強の揺れが想定されています(図3)。

北海道・三陸沖の巨大地震で想定される被害は?

中央防災会議では、これらの巨大地震について、発生する季節や時間帯、事前対策の有無など様々な条件下での被害想定を行いました。

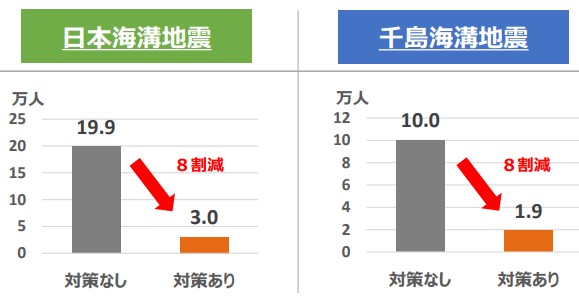

その結果、最悪の条件では、死者数が約199,000人に上る結果となった一方で、事前の備えと迅速な避難により死者が8割減る結果も得られています。

日頃からの備えが重要です

実際に後発地震が発生する確率は、世界の事例を踏まえると100回に1回程度です。しかし、ひとたび巨大地震が発生すると、その被害は甚大なものとなります。情報発表後に後発地震が起こらなかった場合でも、「空振り」と捉えるのではなく、防災訓練や防災意識の向上につなげる「素振り」と捉えましょう。

また、先発地震を伴わずに巨大地震が発生する場合もあります。そのため、突発的に地震が発生した場合を想定し、日頃から地震への備え(事前防災対策)を徹底しましょう。その上で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表時には地震への備えを再確認するようにしましょう。