運輸多目的衛星ひまわりによる雲画像

運輸多目的衛星ひまわりによる初画像や雲画像の特徴を紹介します。

目次

- 運輸多目的衛星の概要

- 運輸多目的衛星ひまわりによる雲画像

- 運輸多目的衛星ギャラリー

ひまわり7号による初画像

平成18年5月11日午前11時、運輸多目的衛星ひまわり7号によって撮影された画像です。

可視画像 |

詳細な画像はひまわり7号による初画像 でご覧ください。

ひまわり6号による初画像

平成17年3月24日午前11時、運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)によって撮影された画像です。

可視画像 |

詳細な画像はひまわり6号による初画像 でご覧ください。

運輸多目的衛星ひまわり7号による小領域の研究観測について

概要

従来のひまわり5号までは衛星がその場で自転していましたが(スピン方式)、運輸多目的衛星ひまわり6号や7号では、衛星が地球に対して一定の姿勢を保っており(三軸制御方式)、このためカメラは常に地球の方向を向いています。この特性から、通常の30分間隔での地球の全球/半球観測とは別に、ある限られた領域を対象として短時間で繰り返し観測できる機能を持ち合わせています。平成18年5月15日、ひまわり7号の軌道上試験の一環として、南シナ海の台風第1号を対象に1,000km四方の小領域で約1分間隔の観測プログラムを設定して試験を実施しました。その結果、台風の眼の内部の克明な様子や、台風をとりまく雨雲の微細な構造とその時間変化、台風周辺の対流圏中下層の雲の流れなどを、日本で初めて宇宙から捉えることができました。

| 観測日時 | 平成18年5月15日午後1時2分~午後2時17分 |

|---|---|

| 観測画像 | 可視画像 |

| 観測間隔 | 64秒ごと |

| 観測回数 | 64回 |

| 観測範囲 | 台風第1号の中心付近の1,000km×1,000km |

| 観測時の台風第1号の状況 15日12時(日本時間) |

中心気圧 : 930hPa 位置 : 北緯14.4度、東経115.4度 |

平成18年台風第1号の観測画像

台風の周囲(約1,000km四方)[ mp4形式 : 4.3 MB ]

台風の中心付近 [ mp4形式 : 3.7 MB ]

運輸多目的衛星ひまわりによる雲画像

運輸多目的衛星ひまわり6号・7号では、ひまわり5号に比べて、次のような観測機能の強化が図られています。

画像の高解像度化

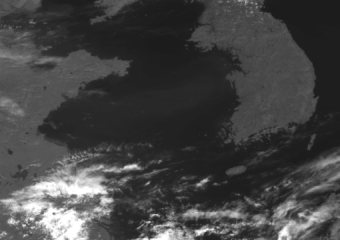

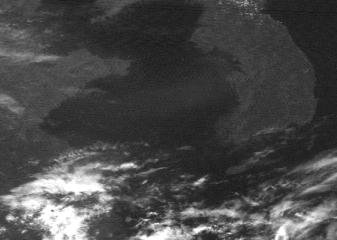

ひまわり6号・7号では、ひまわり5号に比べて、空間分解能の詳細化(可視の場合、1.25kmから1km) 及び画像階調の拡大(可視の場合、64階調から1024階調)が行われました。 「ひまわり6号・7号」の画像は、「ひまわり5号」よりセンサーの性能が良いため、 雲だけでなく陸地と海や湖の境界もより鮮明に観測できます。

|

|

| ひまわり6号の可視画像 (画像をクリックすると拡大画像を表示します) |

ひまわり5号相当の可視画像(GOES-9号を使用) (画像をクリックすると拡大画像を表示します) |

| (画像の説明) 平成17年5月19日12時の可視画像です。特に中国北部から黄海、朝鮮半島にかけての海岸線や湖の輪郭などが、右のひまわり5号相当の可視画像より鮮明に写っていることがわかります。 |

|

赤外センサーチャンネルの追加

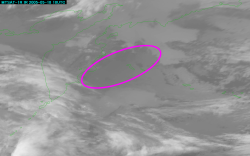

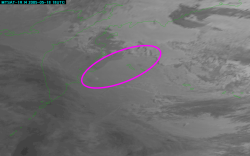

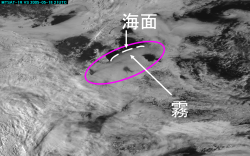

「ひまわり6号・7号」に搭載している新しいセンサー(赤外4チャンネル)では、夜間の霧が鮮明に観測できます。

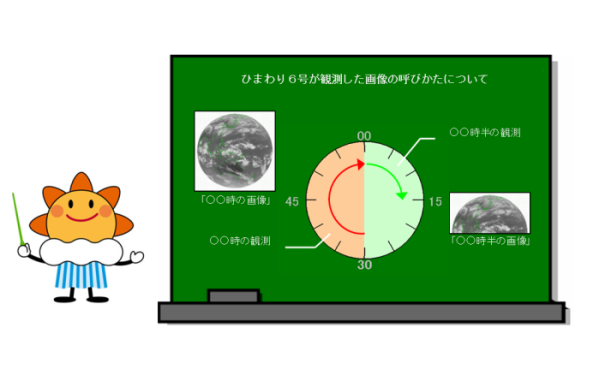

運輸多目的衛星ひまわりが観測した画像の呼び方について

気象庁は、衛星の観測画像がどの時刻のものであるかを説明する際、これまで、「○○時の(ひまわりの)画像」といった呼びかたを用いてきました。 平成17年6月から運用を開始した運輸多目的衛星「ひまわり6号」以降は、1時間のうちに全球観測に続いて北半球観測を行うなど、 1時間あたり概ね2回の観測を行います。このため、従来の画像の呼びかたでは、1時間のうちのいつの画像かを区別することができません。 そこで、気象庁が画像の解説などを行う場合、 ○○時30分前から○○時にかけて行う全球観測をこれまでどおり「○○時の観測」、得られた画像を「○○時の画像」と呼び、 一方、新たに加わった○○時から○○時30分にかけて行う北半球観測を「○○時半の観測」、得られた画像を「○○時半の画像」と呼ぶことにします。 具体的には、例えば午前11時半から正午にかけて観測した全球観測の画像を「12時の画像」、 続く北半球観測の画像を「12時半の画像」と呼びます。