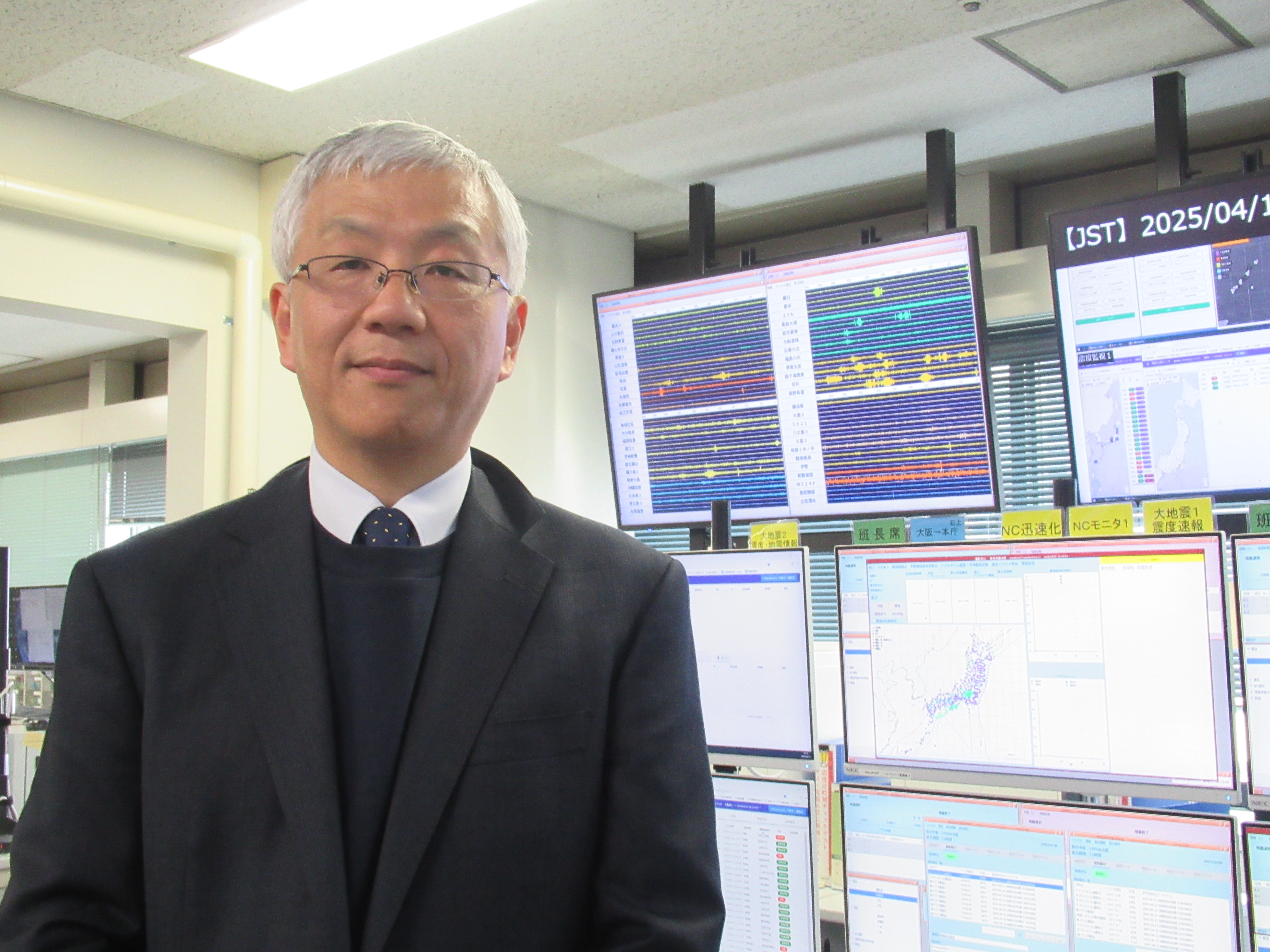

この度、令和7年4月1日付けで大阪管区気象台長に着任した束田 進也(つかだ しんや)です。

気象台では、管内におけるお天気や環境、海洋、地震、火山に関わる地球科学的観測や監視、防災情報の発表を行うとともに、地域に根差した地方自治体の防災対応への支援、関係機関と連携した災害軽減対策の普及、啓発等に取り組んでいます。

自然災害は、一度でも体験し、かつ幸運にも生き残れば、実感を持ってその大変さを語り伝えることが出来ます。しかし、災害は大規模であればあるほど発生が低頻度ですので、一生の間に経験しない場合もあって備える気持ちが起きないことは皆さんご経験があると思います。また、今、この瞬間に新たに生まれてくる子は、当然のことながら災害経験はありません。水や火が来て、あるいは家が壊れて初めて、我が家が危険な地域に建っていたことを実感することも少なくありません。日本各地で、そして管内でも毎年のように繰り返される災害は、日頃の備えの大切さを我々に教えてくれています。

自然現象は、それほど難しいことが起きているわけではありません。密度が大きいものが小さいものの上に載っていればひっくり返ろうとしますし、力が加わった際に耐えられる強度を超えれば物は壊れます。ちょっとした現象には我々は対策を取っているので普段は気に留めることもありませんが、現象があまりに大規模、かつゆっくり生じると、人間はその危険性をなかなか想像できません。人間が大規模な災害に対抗する力など実に無力です。ゆえに自然が本気で牙をむいた時は、逃げるしかないのです。気象台では自然現象を24時間弛まず監視し、日常的に状況や相場観を伝え、災害直前には雨雲や揺れ、津波が近づいてくる様子を伝えて避難を呼びかけます。

豪雨や地震は毎年どこかでは発生しています。あるいはおおよそ100年前後の間隔で繰り返し発生してきた南海トラフ巨大地震も、前回の昭和東南海地震、南海地震の発生から80年ほど経ちました。自然現象はなかなか想定通りには発生しません。そういう意味でも地域防災は常在戦場なのです。日頃の備えを再確認し、なぜ災害が発生するのか、もし今、災害が予想されたら何をすべきかを知っていきましょう。近年気象台は、大規模な災害が予想されると、首長ホットラインやJETT(JMA Emergency Task Team:気象庁防災対応支援チーム)の派遣によって危機感を直接伝え、災害対応に必要な情報を積極的に提供、解説しています。また、平時においても自然現象や災害軽減に関する知識の普及、啓発のために、各種講演会、勉強会開催などに取り組んでいます。関係機関との連携、お困りごとがあれば大阪管区気象台、管内地方気象台へお気軽にご相談下さい。

皆様どうぞよろしくお願いします。

令和7年4月

大阪管区気象台長

束田 進也