沖縄周辺の海洋の知識

海洋に関する語句や情報について、解説します。

主に沖縄周辺海域に関する解説を行っていますので、一般的な事項は、気象庁HPも併せてご覧ください。

黒潮

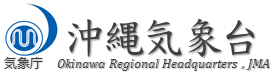

大陸棚沿いの黒潮について観測定線PN線での観測結果からみると、黒潮の流量が多いのは水深が300-1000mと急激に深くなる約50kmの範囲内にあり、流量も流路も安定しています。

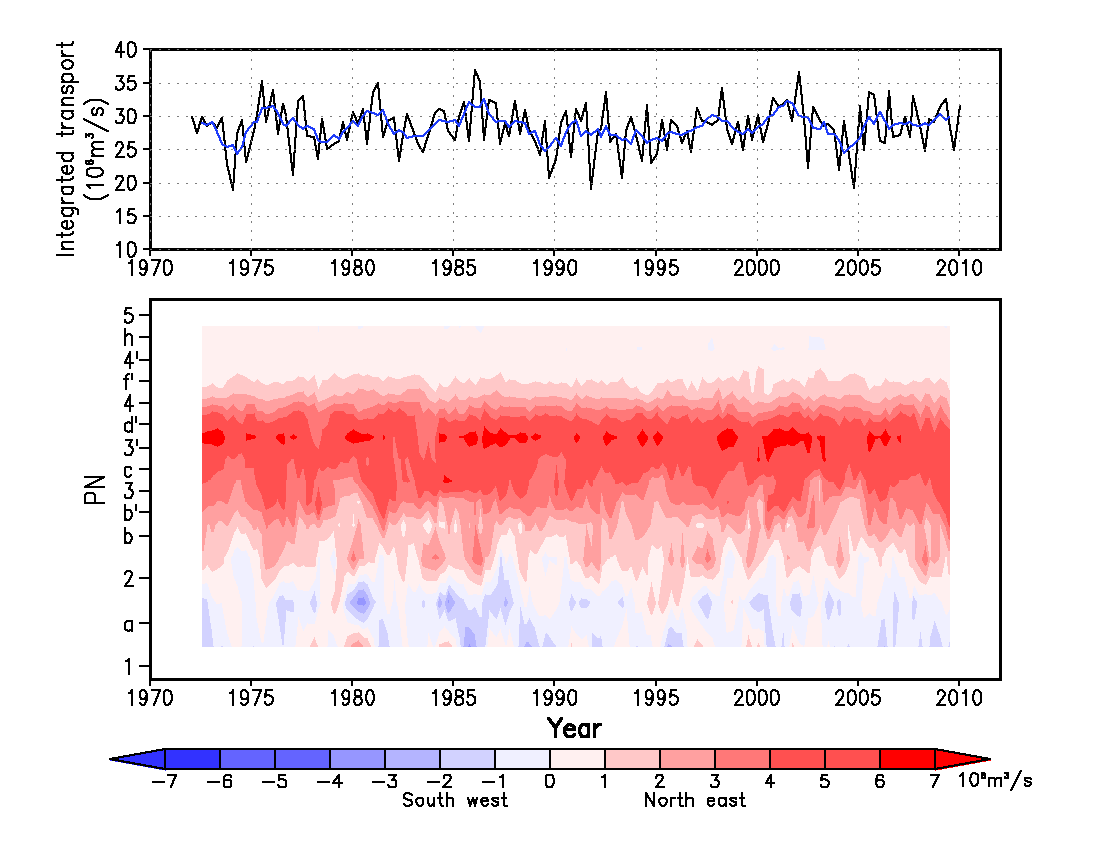

一方、黒潮が東シナ海から太平洋へぬけるTK線では、表面の強い流れは北寄りで観測されますが、流量は水深が深い南寄りで多く、南北で流れの特徴が異なります。

沖縄、トカラ海峡における黒潮までの距離は、「気象庁HP 海洋の健康診断表」で掲載しています。

図(a)と図(b)の上の図は観測線全体の流量の合計(PN線では北東へ向かう流れ、TK線では南東へ向かう流れを正とする)で、黒線は観測値、青線は5季節移動平均値。

下の図は観測点ごとの流量(PN線では北東へ向かう流れ、TK線では南東へ向かう流れが赤色で、青色はそれらと反対向きの流れ)。

解説

PN線では、黒潮流量の変動は、準2年スケールと5年スケールが顕著にみられます。準2年スケールの変動は0-0.5年の遅れで北太平洋中央部の風との相関が高く、また、冬季、春季のPN線の流量と冬季のアリューシャン低気圧との相関も高いことがわかっています。5年スケールの変動は5年の遅れで北太平洋中央部の風との相関が高くなっています。

東シナ海の黒潮について、長崎地方気象台では観測定線を設け、長風丸による観測を定期的に行ってきました。

特に、PN線(沖永良部島北西)では1972年から、TK線(種子島と奄美大島の間のトカラ海峡)では1987年からと、それぞれ長期にわたり黒潮の観測を行ってきました。

2010年(平成22年)2月、長風丸は観測船としての役目を終え、現在PN線、TK線における海洋観測は、気象庁(東京)所属の凌風丸、啓風丸に引き継がれています。

世界の海流の知識は気象庁HPで掲載しています。

暖水渦

暖水渦による被害

2001年7~9月に異常潮位により沖縄本島及びその周辺で浸水被害が発生しました。その際,那覇で最大29cmの潮位偏差がみられました。

|

|

暖水渦とは

海の中にある直径数十km~数百kmの渦で、周囲に比べて海水温および海水面が高く、北半球では時計回りに回転するといった特性をもっています。

黒潮続流域や日付変更線付近で発生し、日本の南岸では毎秒7cm程度東から西に移動します。

渦を巻く理由などは気象庁HPの解説をご覧ください。

上述の被害の際、沖縄本島には下図のように暖水渦が接近していたと考えられます。

右下:沖縄周辺の水温・海流図(2001/07/12,水深400m)

観測船による観測結果

2001年7月11~12日に沖縄本島から南東に伸びる観測線(OK線)の観測を実施した結果です。

ほとんどの測点で水深200mの水温が、1℃以上高くなっています。特に最も沿岸に近い測点では、水深100~400mにかけて平年に比べ2℃以上高く、OK線の中心付近の測点では水深500m付近を中心に2℃以上高くなっています。

この観測で得られたデータのうち、最も沿岸の測点のデータから水温の上昇に伴う海水の膨張効果から水位上昇を計算すると、約18cmと見積もることができます。これと、その時期の那覇における潮位偏差(約15cm)とを比較するとほぼ一致することがわかります。これにより、2001年7~9月の異常潮位は、暖水渦によるものと考えられます。