平成16年7月新潟・福島豪雨

|

概況

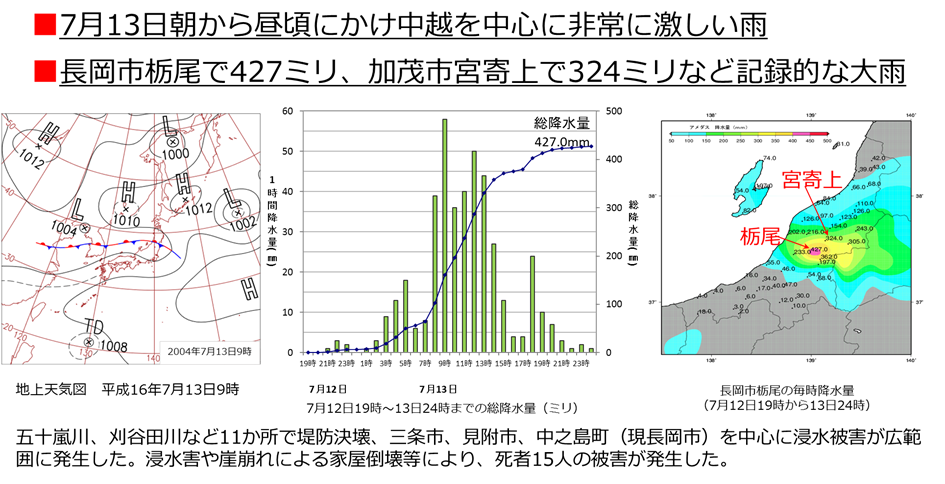

13日朝から昼頃にかけて、新潟県中越地方では非常に激しい雨が降り、降り始めからの総雨量は新潟県栃尾市で427mm、加茂市宮寄上で324mm、福島県只見町で333mmを観測するなど、記録的な大雨となりました。

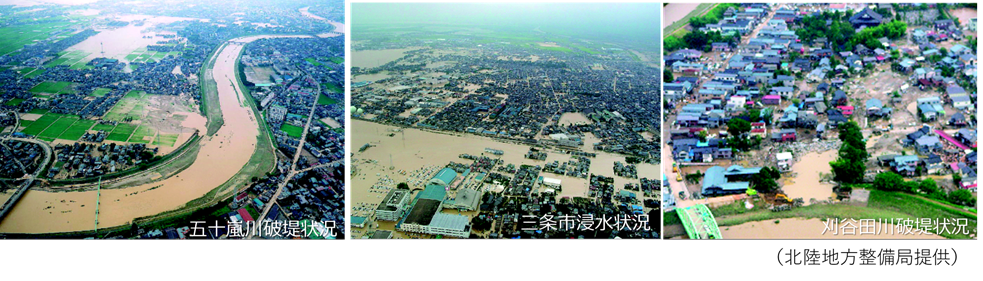

このため、信濃川水系の五十嵐川、刈谷田川、中之島川など計11か所で堤防が決壊し、三条市、見附市、中之島町を中心に新潟県で床上浸水12,466戸、床下浸水13,936戸となり、崖崩れによる家屋倒壊や浸水害により死者15人となりました(被害状況は平成16年7月22日警察庁調べ)。

なお、気象庁は、平成16年7月12日から13日に新潟県及び福島県で発生した豪雨について、「平成16年7月新潟・福島豪雨」、平成16年7月17日から18日に福井県で発生した豪雨について、「平成16年7月福井豪雨」とそれぞれ命名しました。

(平成16年7月新潟・福島豪雨に関する気象速報(最終報)より)

|

大雨の特徴

新潟・福島豪雨は、日本海から北陸地方にのびる梅雨前線が停滞する状況下において、太平洋高気圧の縁辺を回るように、下層の非常に暖かく湿った空気が東シナ海、対馬海峡付近を抜け、日本海を通って梅雨前線に流れ込み、幅30~50キロ、長さ100~120キロ程度の限られた領域で、強い雨雲を次々と発生させたものと考えられます。

一般的に、日本付近に停滞する前線の下層に暖かく湿った空気が流れ込む場合、幅十数キロから数十キロ、長さ数十キロから百キロ程度の細長い領域の中で、数時間から十数時間にわたって豪雨が続くことがしばしば見られます。

豪雨が継続するメカニズムについては、前線が同じ位置に停滞していることに加え、地形の影響等が考えられています。

豪雨の発生する地域は、前線の位置や太平洋高気圧の張り出し方によって、暖かく湿った空気の流れ込む地域が変わり、日本海側になったり太平洋側になったりします。

(平成16年夏から秋にかけての集中豪雨・台風等について 平成16年11月 気象庁)一部抜粋

災害時気象速報 平成16年7月新潟・福島豪雨及び平成16年7月福井豪雨

レーダー合成図 降水強度10分 2004年7月13日05時10分~7月13日15時00分(JST) レーダー合成図のmp4形式の動画を別ウィンドウにて表示します。 |

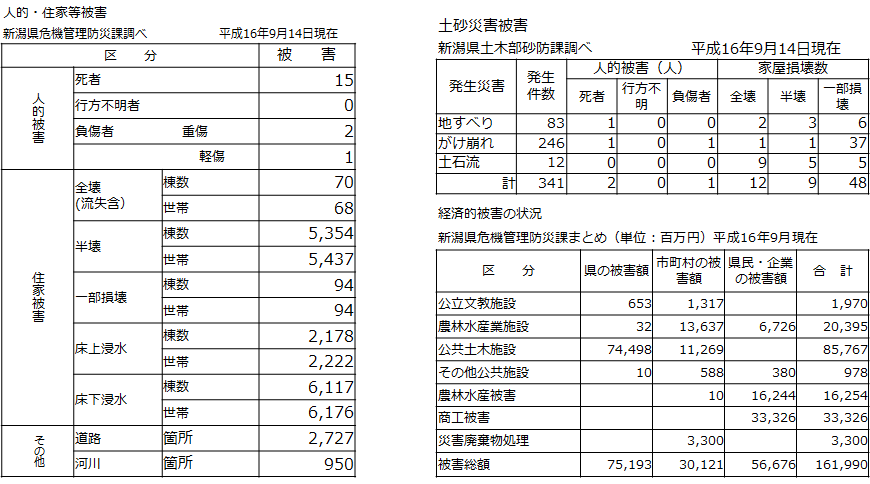

被害状況

浸水害では、中越地方の長岡地域を流れる刈谷田川、三条地域を流れる五十嵐川など、6河川の11箇所が破堤、三条市、長岡市、見附市、中之島町など中越地方を中心に広範囲で浸水害が発生しました。

また、同じく中越地方の長岡地域、三条地域などを中心に県内35市町村で、地すべり・がけ崩れ・土石流等の土砂災害が多数発生しました。

今回の大雨による新潟県での被害は、16市32町17村におよび、死者15人、重軽傷者3人、住家床上浸水2,178棟、住家床下浸水6,117棟、住家全壊(流出を含む)70棟、住家半壊5,354棟などの人的被害、家屋被害の他、公共土木施設、農林水産業、商工業でも大きな被害が発生しました。

豪雨の発生する地域は、前線の位置や太平洋高気圧の張り出し方によって、暖かく湿った空気の流れ込む地域が変わり、日本海側になったり太平洋側になったりします。

(新潟県危機管理防災課 平成16年9月14日現在)

|

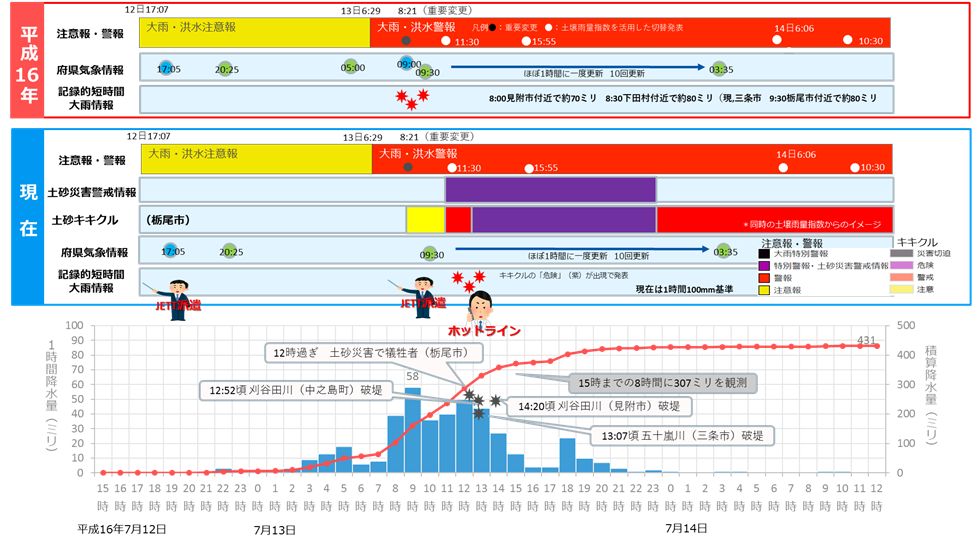

降雨と防災気象情報の発表状況

防災気象情報の発表については、土壌雨量指数と解析雨量の実況と最新の基準から、土砂災害に関する基準を基に判断した想定イメージを掲載しています。その他、現在では関係機関へのオンラインによる気象解説や自治体へのホットライン、JETT(JMA Emergency Task Team 気象庁防災対応支援チーム)による自治体への職員派遣を行っています。

平成16年当時、7月13日未明から次第に雨が強まり朝には大雨注意報と大雨警報を発表しました。当時は警報が最もレベルが高い防災気象情報であったことから、その後、ほぼ1時間毎に気象情報を発表して危機感を伝えようとしました。

現在、観測予報技術等の進展等で防災気象情報は大きく進歩し、 注意報、警報に加え、土砂災害警戒情報、特別警報が創設された。栃尾市付近を対象とした想定イメージでは、7月13日の早朝に警報を発表し、昼前に土砂災害警戒情報を発表することになります。

また、現在では自治体へのホットライン、JETTによる自治体への職員派遣による支援を展開しています。

|

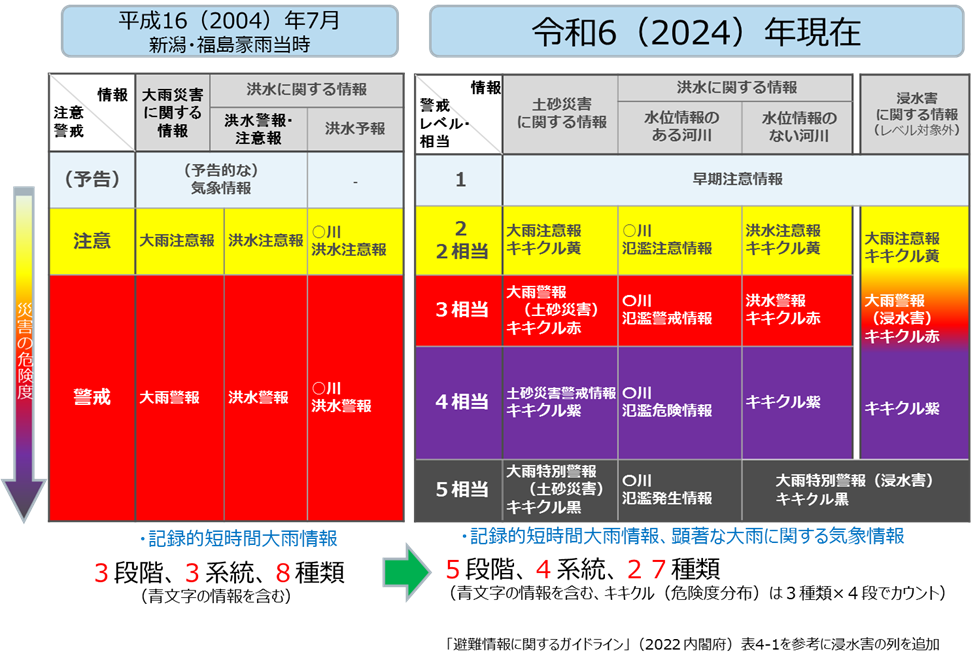

大雨時に発表する防災気象情報の今昔

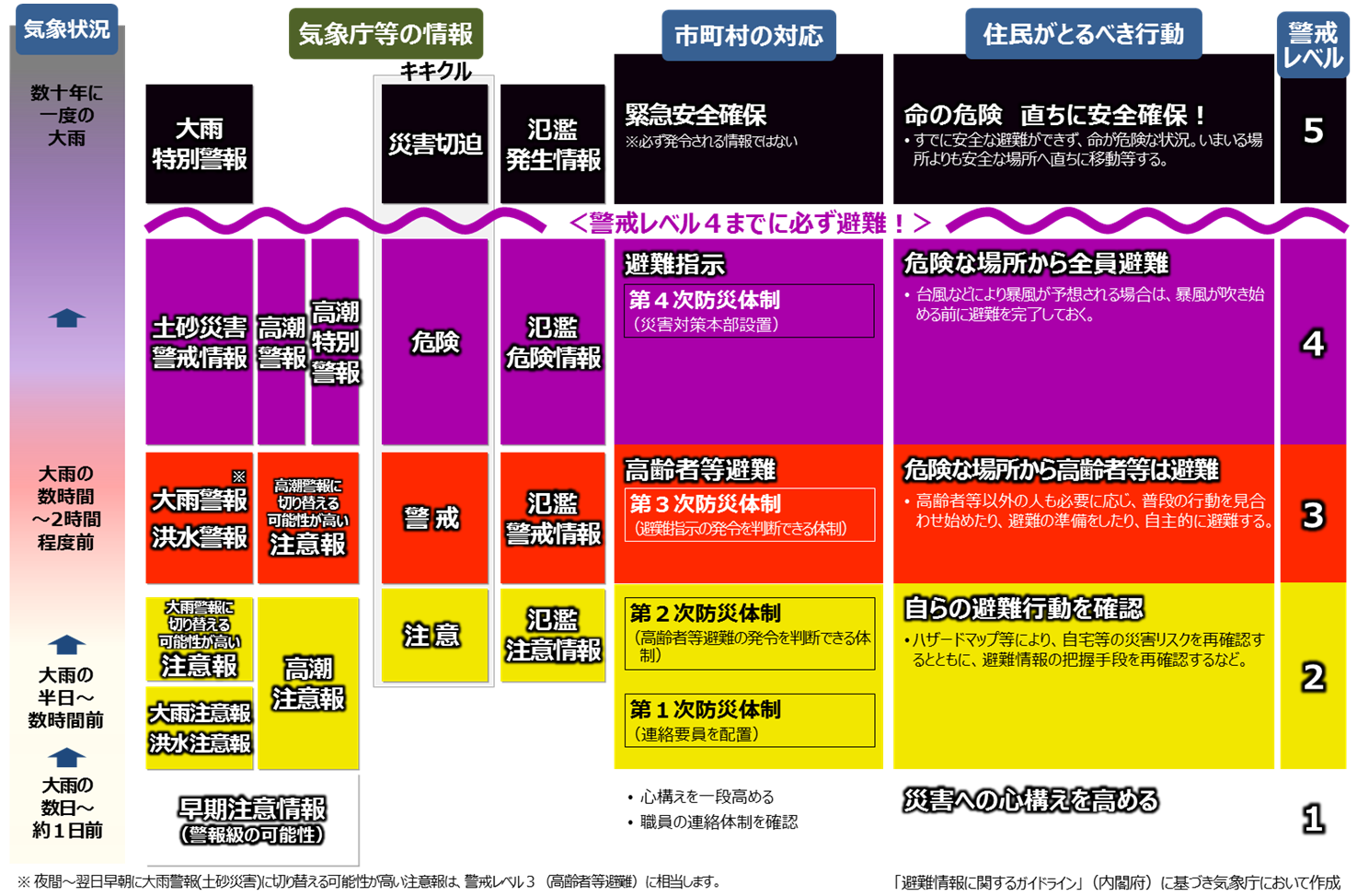

平成16年(2004年)当時は、大雨に関して、3段階、3系統、8種類(記録的短時間大雨情報を含む)の情報しかありませんでした。

その後、防災気象情報の改善を重ね、現在は、大雨に関する情報が浸水と土砂の情報に分かれたこと、洪水予報がレベル化されたこと、特別警報が創設されたこと、5段階の警戒レベルが導入されたこと、3種類のキキクルが出そろったこと、早期注意情報が始まったことなどから、5段階、4系統、27種類の情報を提供しています。

|

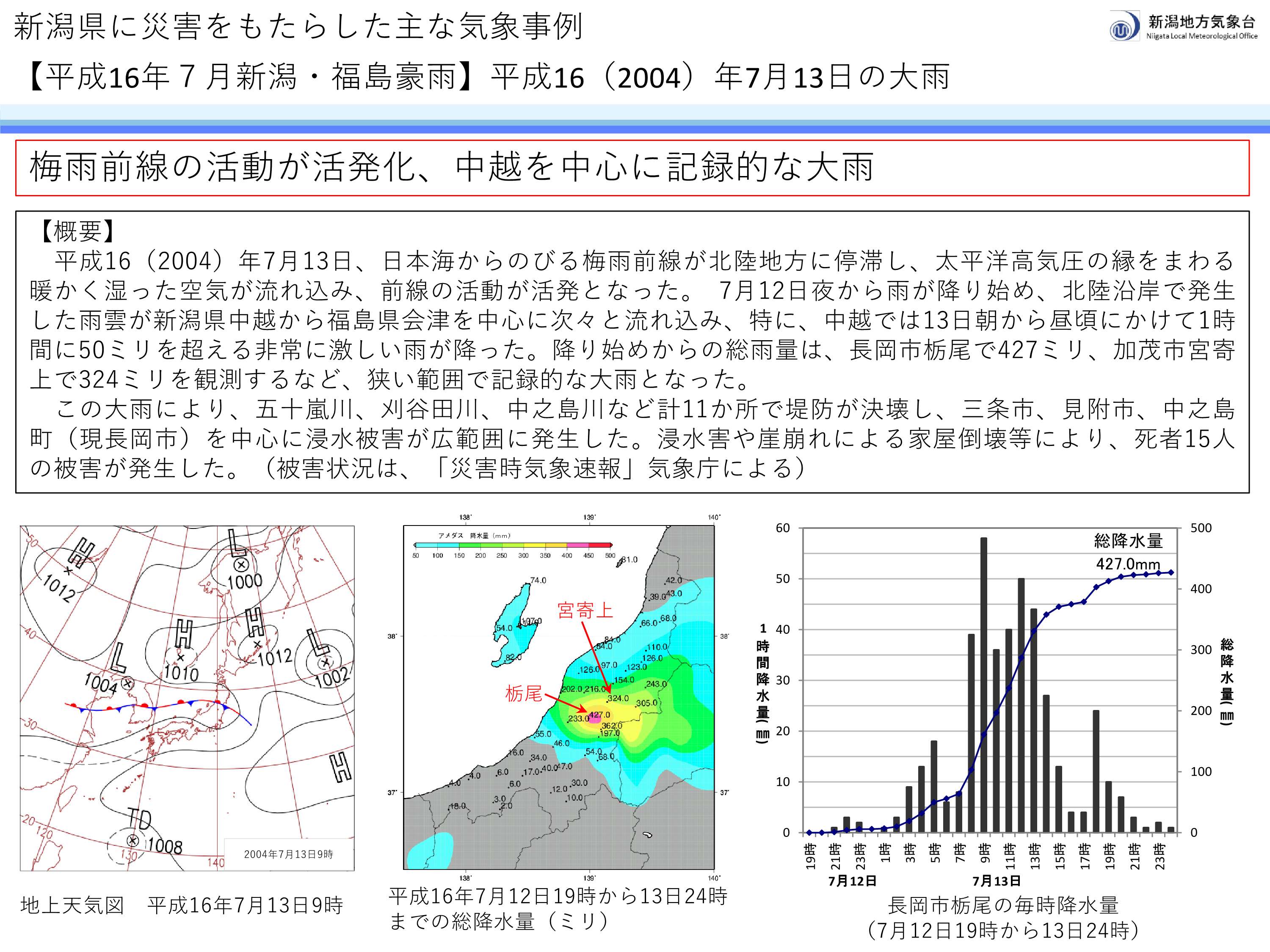

災害をもたらした気象事例

新潟地方気象台のホームページでは、新潟地方気象台の記録に残っている、新潟県に大きな気象災害をもたらした主な気象事例を掲載しています。

掲載資料は「詳細」と「概要」の2種類があり、「詳細」は当時発行した気象状況等をまとめた資料です。災害救助法又は新潟県災害救助条例が適用された事例については「詳細」資料等を基に1ページにまとめた「概要」資料を掲載しています。

新潟県に災害をもたらした気象事例

|

防災気象情報の利活用について

また、近年は、地球温暖化の影響も加わり、雨の降り方が変わっており、集中豪雨や台風等による土砂災害や浸水害、河川の氾濫により、各地で甚大な被害が発生しています。

気象庁は、このような気象災害を防止・軽減するために警報や気象情報などの防災気象情報を発表し、注意や警戒を呼びかけています。

災害から身を守るためには、これらの防災気象情報を有効に活用することが重要です。

土砂災害・洪水・高潮によって命に危険が及び避難行動が必要となるタイミング(判断基準)とエリア(対象区域)の考え方については、内閣府が令和3年5月に改定した「避難情報に関するガイドライン」において具体的に示されています。

平時から警戒レベルと防災気象情報の関係を理解しておくことが、いざという時の防災行動につながります。

|