1.はじめに

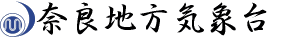

日本周辺では海のプレートが陸のプレートの方へ1年あたり数cmの速度で動いており、陸のプレートの下に沈み込んでいます。近畿地方には太平洋側沖合の南海トラフからフィリピン海プレートが沈み込んでいます。

奈良県周辺の地震活動は陸のプレート内で発生する地震と、フィリピン海プレートが沈み込むことにより発生する地震の二つに大きく分けることができます。

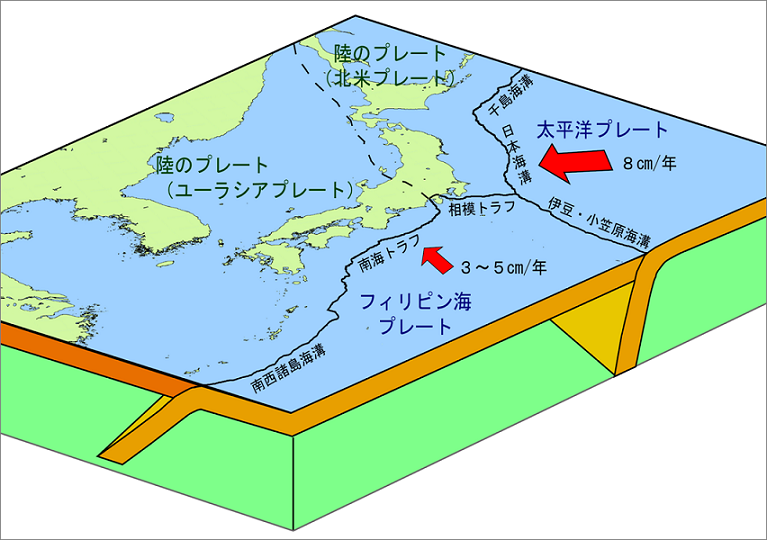

|

1997年10月1日~2024年12月31日、マグニチュード4以上、深さ80km以浅、

奈良県内で震度5弱以上を観測した地震に吹き出しを付した |

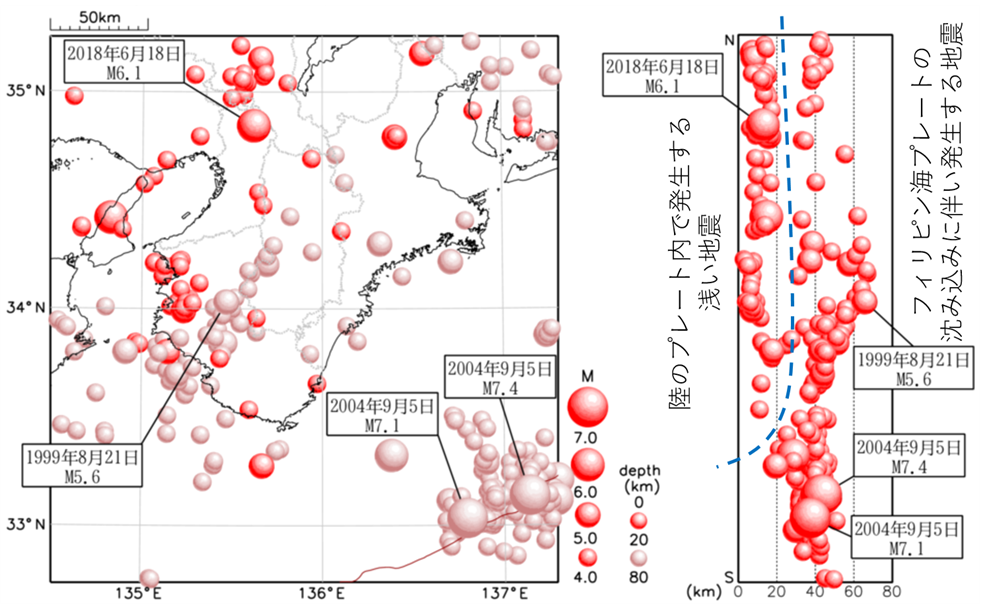

2.奈良県に被害をもたらした主な地震

日本は世界でも有数の地震多発国です。奈良県には古くから都がおかれ、古文書などからも多くの地震による被害記録が残っています。太平洋戦争後も1946年(昭和21年)南海地震、1952年(昭和27年)吉野地震、1995年(平成7年)兵庫県南部地震などの被害を受けてきました。

奈良県に被害を及ぼした主な地震

|

2024年まで、マグニチュード6以上、左表記載地震に吹き出しを付した 1884年以前の震源要素は理科年表、1885年~1918年の震源要素は茅野・宇津(2001)、宇津(1982,1985)による※

※宇津徳治(1982): 日本付近の M6.0 以上の地震および被害地震の表:1885 年~1980 年, 震研彙報,57,401-463. 宇津徳治(1985): 日本付近の M6.0 以上の地震および被害地震の表:1885 年~1980 年(訂正と追加),震研彙報, 60, 639-642. 茅野一郎・宇津徳治(2001): 日本の主な地震の表,「地震の事典」第2版, 朝倉書店, 657pp. |

3.奈良県の被害想定

政府の地震調査研究推進本部では主要な活断層や海溝型地震を対象に、地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率を予測しています。また、内閣府では南海トラフ巨大地震の被害想定を取りまとめています。奈良県でも地震被害想定調査報告を取りまとめています。これらの予測・想定から奈良県に関係の深い地震について、以下に紹介します。

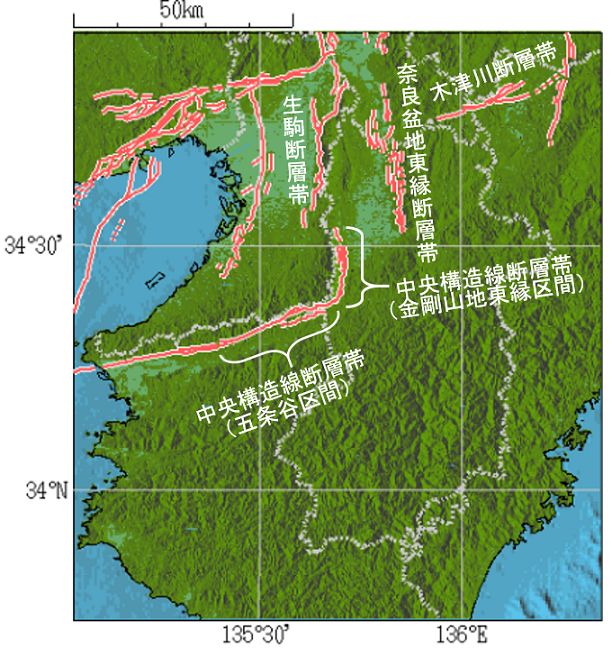

・内陸型地震

奈良県とその周辺で内陸型地震を引き起こす主要な活断層については下図に示した5つの活断層(区間)が地震調査研究推進本部により評価されています。地震規模(マグニチュード)や今後30以内の地震発生確率の評価は下表のとおりです。

確率の数値を受け止める上で、日常生活において無視できるほど小さな値でないことの理解として、日本の自然災害・事故等の発生確率(30年確率)の例を以下に示します。(「全国を概観した地震動予測地図」報告書2006年版から)

・火災で罹災 1.9%

・ひったくり 1.2%

・大雨で罹災 0.50%

・台風で罹災 0.48%

・交通事故で死亡 0.20%

・航空機事故で死亡 0.002%

また、平成28年度(2016年)熊本地震発生直前における確率値は「ほぼ0%~0.9%」でした(布田川断層帯布田川区間の30年以内地震発生確率)。

|

主要活断層帯の長期評価 (地震調査研究推進本部から抜粋(算定基準日 令和7年1月1日))

活断層における今後 30 年以内の地震発生確率が3%以上を「S ランク」、0.1~3%未満を「A ランク」、0.1%未満を「Z ランク」、不明(すぐに地震が起きることが否定できない)を「X ランク」と表記している。地震後経過率が 0.7 以上については、ランクに*を付記している。

「地震後経過率」とは、最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を平均活動間隔で割った値。 |

|

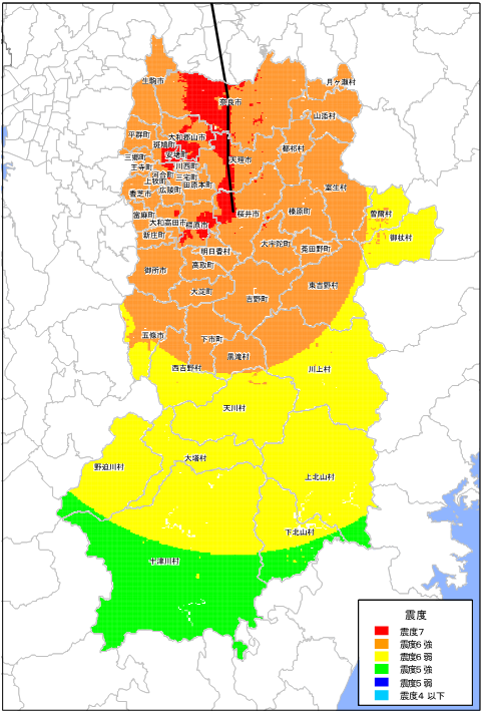

次に被害想定の例として、奈良県が平成16年に公表した「第2次奈良県地震被害想定調査報告書」から、最も大きな被害が想定されている奈良盆地東縁断層帯の地震(想定マグニチュード7.5)による想定を紹介します。

県内の震度別面積比率は、震度7が3.9%、震度6強が42.9%、震度6弱が39.8%、震度5強が13.3%と想定されています(下図)。人的被害は、死者5,153人、負傷者19,045人が想定され(朝5時のケース)、建物被害では住家全壊119,535棟、焼失棟数16,284棟(冬の夕方6時)などが想定されています。

(「第2次奈良県地震被害想定調査報告書」より)

・南海トラフ地震

駿河湾から日向灘までの、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むところに形成されている、海底の溝状の地形を南海トラフといいます。この南海トラフ沿いのプレート境界を震源域とする大規模な地震が南海トラフ地震です。南海トラフ地震は、おおむね100年~150年間隔で繰り返し発生していますが、その発生間隔にはばらつきがあり、震源域の広がり方には多様性があることが知られています。また、複数回に分かれて発生したり、その発生の仕方にも多様性があります。

昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから約80年が経過しており、南海トラフにおける次の大規模地震の切迫性が高まってきていると考えられています。南海トラフ地震については大阪管区気象台の特設ページもご参照下さい。

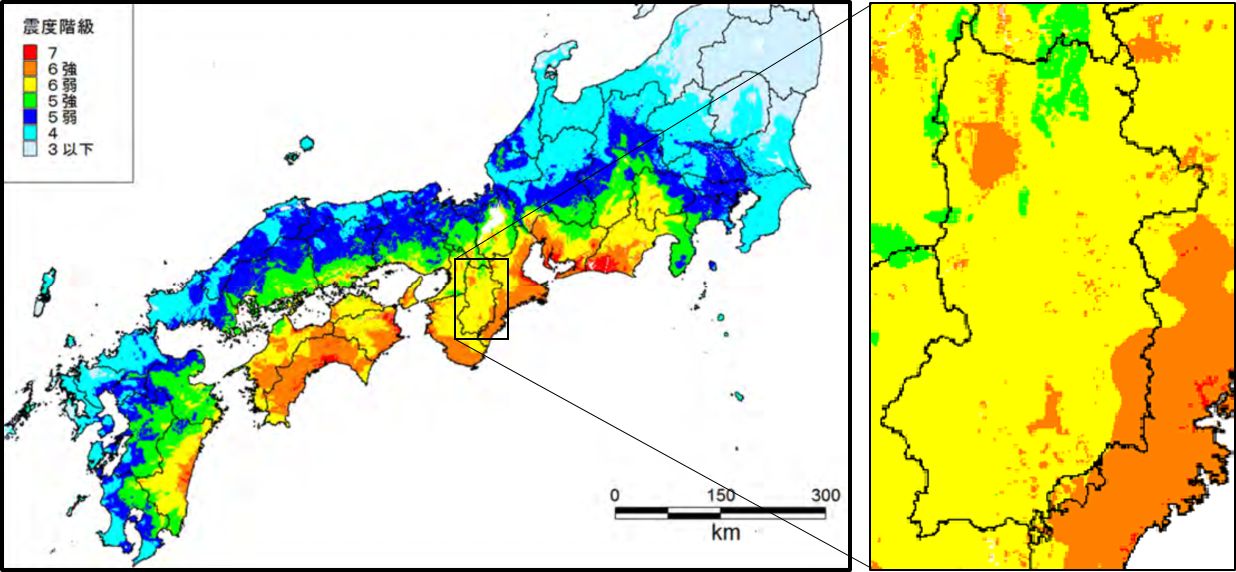

発生しうる最大の震度等の想定については内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会(以下、「モデル検討会」といいます)」が平成24年に公表しています。下図に震度分布を示します(マグニチュード9.0、強震動生成域が陸域側の深い場所にある「陸側ケース」)。また、中央防災会議に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(以下、「対策検討WG」といいます)」の報告では、奈良県内の被害想定は死者約1,300人(陸側ケース、冬・深夜)、全壊棟数38,000棟(陸側ケース、冬18時、風速8m/s、火災含む)などが想定されています(令和元年再計算(pdf)による)。

「南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)追加資料(PDF)」より

一方、奈良県が平成16年に公表した「第2次奈良県地震被害想定調査報告書」では、マグニチュード8.7の想定で「震度5強以下の領域が多く、一部で震度6弱が観測される程度」とされています。また、県内被害想定は死者4人、住家全壊1,253棟、焼失0棟などと想定されています。なお、この奈良県の最大想定はモデル検討会での最新の知見に基づく最大想定とは異なりますが、当時において中央防災会議専門調査会が公表していた推計結果との整合を保ち、同時に詳細な県内の地盤状況を反映させたものです。

4.最後に

対策検討WGの報告では、モデル検討会にて想定した最大クラスの地震・津波は次に必ず発生するというものではなく、「その発生頻度は極めて低いものである」とされています。また、次のようにも記載されています。

国民一人一人が、今回の被害想定に何ら悲観することなく、

①強い揺れや弱くても長い揺れがあったら迅速かつ主体的に非難する

②強い揺れに備えて建物の耐震診断・耐震補強を行うとともに、家具等の固定を進める

③初期消火に全力をあげる

等の取組を実施することにより、一人でも犠牲者を減らす取組を実施することが求められる。

(「南海トラフ巨大地震の被害想定について(第一次報告)(PDF)」より)

5.地震に関するホームページ

- 気象庁

- 知識・解説(地震・津波)

- 被害地震の資料