松代群発地震

はじめに

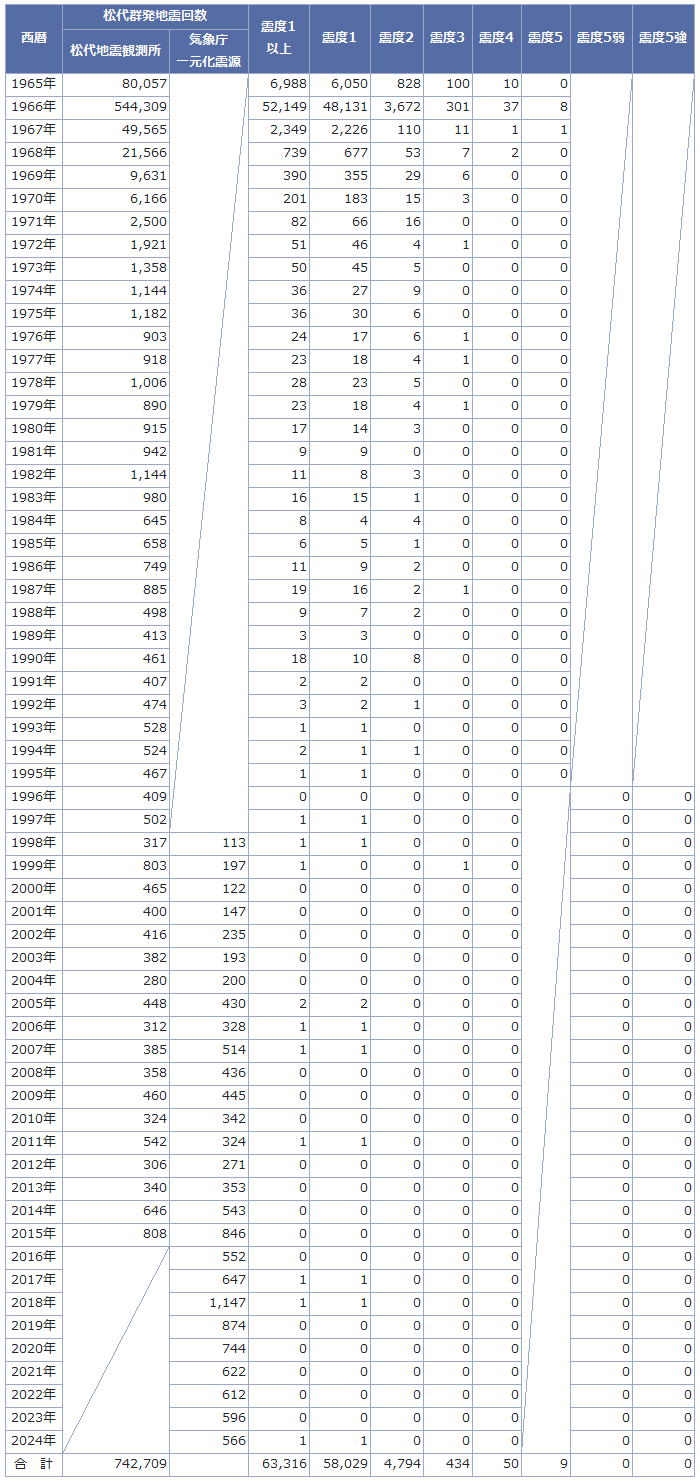

昭和40(1965)年8月ごろから約5年間にわたり、長野県埴科郡松代町(現長野市松代町)周辺では活発な地震活動が続き、震度1以上を観測する地震が6万回以上も発生しました。この一連の地震活動による死者はありませんでしたが、継続期間が長期にわたったことから地域住民に不安や精神的苦痛をもたらし、社会的にも大きな問題になりました。

令和7(2025)年は昭和40(1965)年に松代群発地震が始まってから60年の節目を迎えます。ここでは当時の状況を振り返ります。

松代群発地震の概要

震央 長野県北部・長野県中部

マグニチュード 最大5.4(2回)

最大震度 震度5(10回:長野市松代で9回、長野市箱清水で1回)

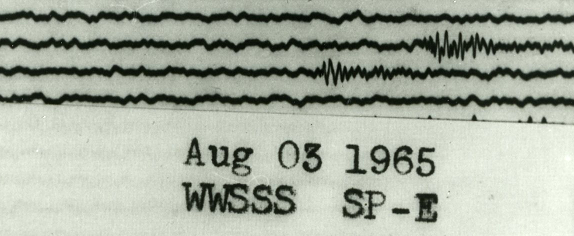

昭和40(1965)年8月3日、太平洋戦争末期に建造された大本営移転予定地跡を利用した松代町の気象庁地震観測所(松代地震観測所)において、微小な地震が3回観測されました。これが松代群発地震の始まりとされています。奇しくも松代地震観測所では、当時世界屈指の高性能を誇る国際標準地震計(WWSS)による観測を8月1日に開始したばかりのことでした。

1965年8月3日(群発地震発生日)の地震観測波形

1965年8月3日(群発地震発生日)の地震観測波形

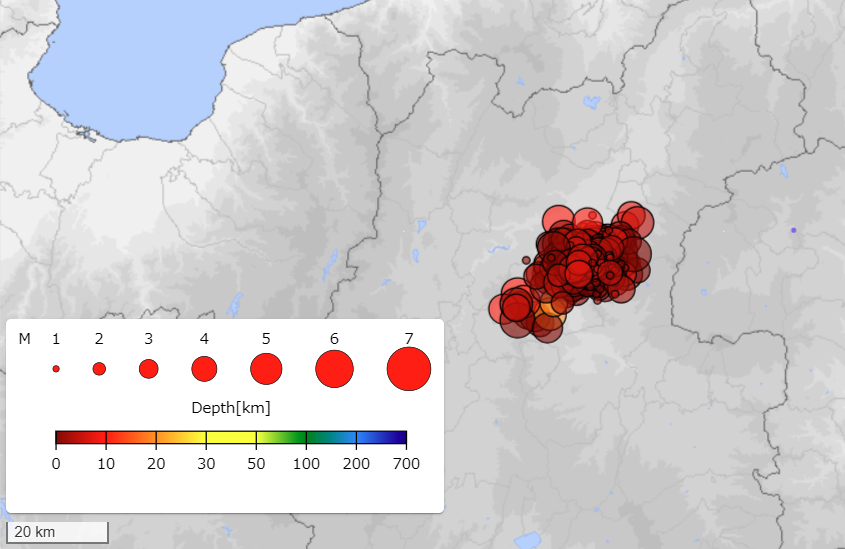

地震活動は徐々に活発化し、同年8月中旬には震度1、震度2の地震も起きるようになりました。同年11月には震度4の地震が相次いで発生し、松代町では壁のひび割れや屋根瓦の落下などの被害が続出しました(第1期)。昭和41(1966)年4月には地震活動は最盛期となり、1日の地震回数が6000回、震度1以上の回数が500回を超える日も複数回ありました。特に4月17日には震度5が3回、震度4が3回発生するなど地震活動が非常に活発となり、この日だけで地震回数は6704回(約13秒に1回)、震度1以上を観測する地震は585回(2.5分に1回)を数えました(第2期)。

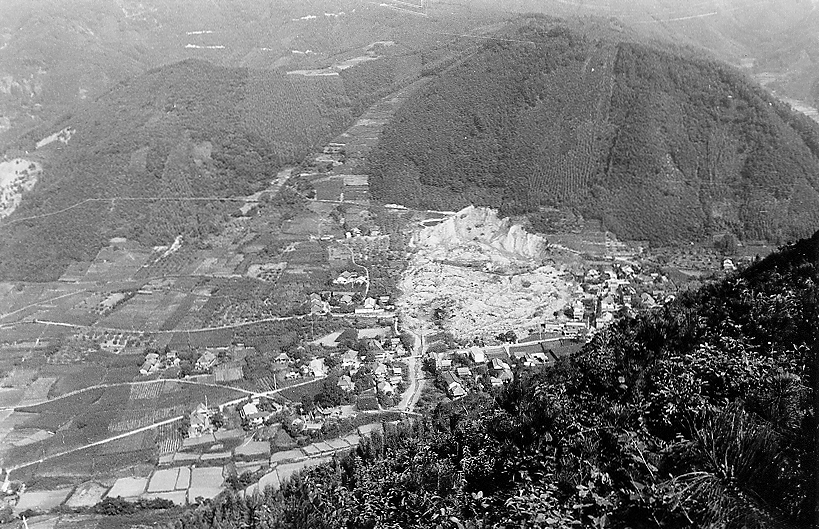

その後、地震回数は一度減りましたが、昭和41(1966)年8月には再び増加に転じ、皆神山付近では地盤の隆起や地割れ、湧水が多くなるなどの変化が目立つようになりました。9月17日には豊栄牧内地区で地すべりが発生し、住宅が押しつぶされる被害が生じました(第3期)。それ以降、地震の発生領域は広がりながら回数は減少していきました(第4期)。

各種観測の結果、東西方向の圧縮の力を受けている不安定な状態のところに地下からの水・ガスが上昇したことが、松代群発地震の原因として考えられています。すべての地震のエネルギーを合計するとM6.4の地震1つに相当すると見積もられています。

昭和41(1966)年5月10日、気象庁はこの一連の地震活動を「松代群発地震」(略称:松代地震)と命名しました。

|

|

被害状況と諸現象

一連の地震活動により、家屋の損壊、墓石・石燈の転倒、落石、地すべり、地割れ、液状化現象、湧水による被害が生じたほか、地震にともなう地鳴りや発光現象なども見られました。総被害は負傷者15名(重傷者3名、軽傷者12名)、住家全壊10棟、半壊4棟、一部破損13,867件(8,800棟)におよびました(長野県,1969)。地表現象・被害写真の詳細については松代群発地震50年特設サイトもご覧ください。

このほか東北信地方では観光客の減少など商工業への打撃もあり、地震による間接的な影響を含めるとその被害は大きなものとなりました。

松代町豊栄牧内地区で起きた地すべり |

松代町東部家屋の被害 |

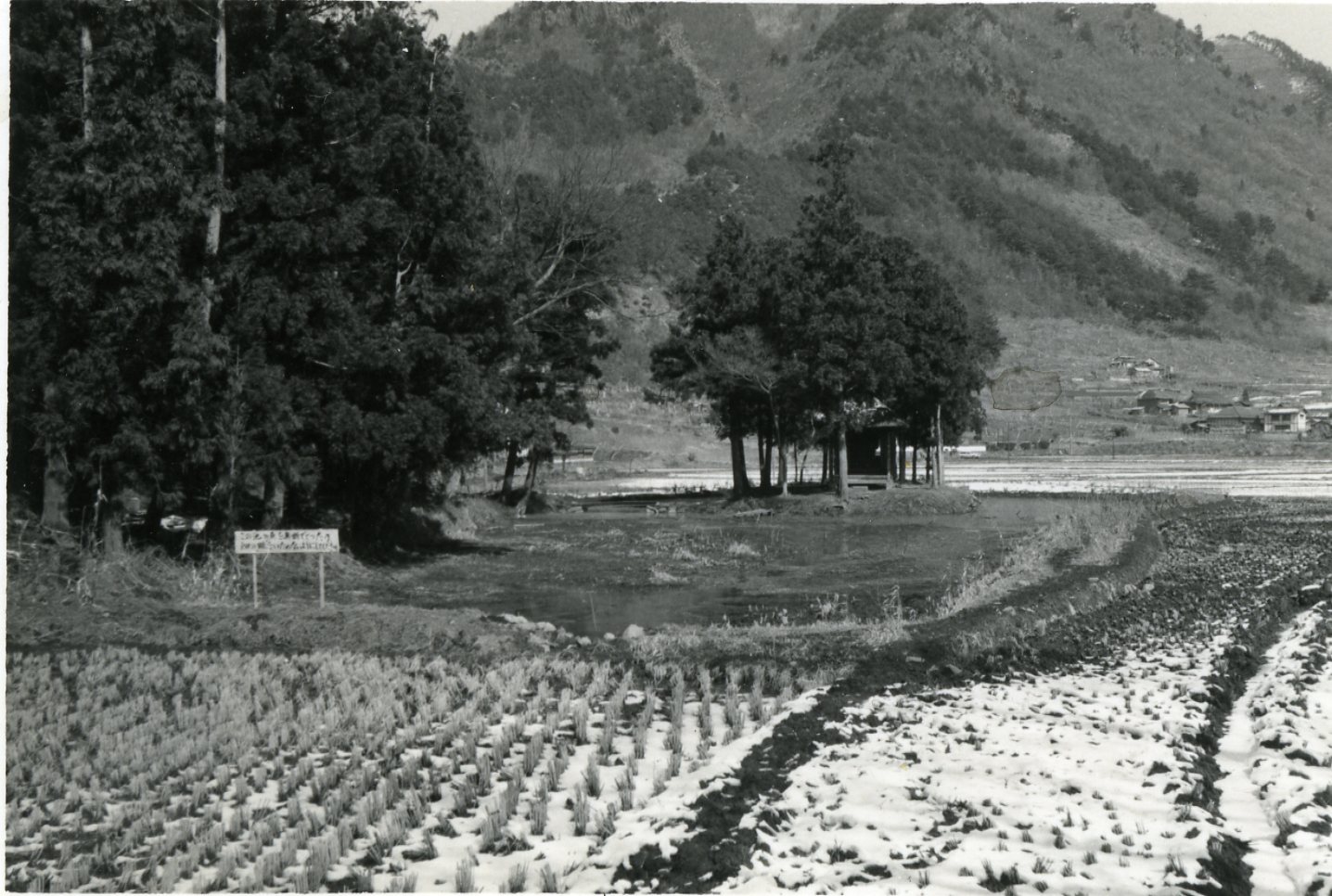

松代町東条地区の湧水が発生した池 |

発光現象(栗林亨氏撮影) |

住民の生活

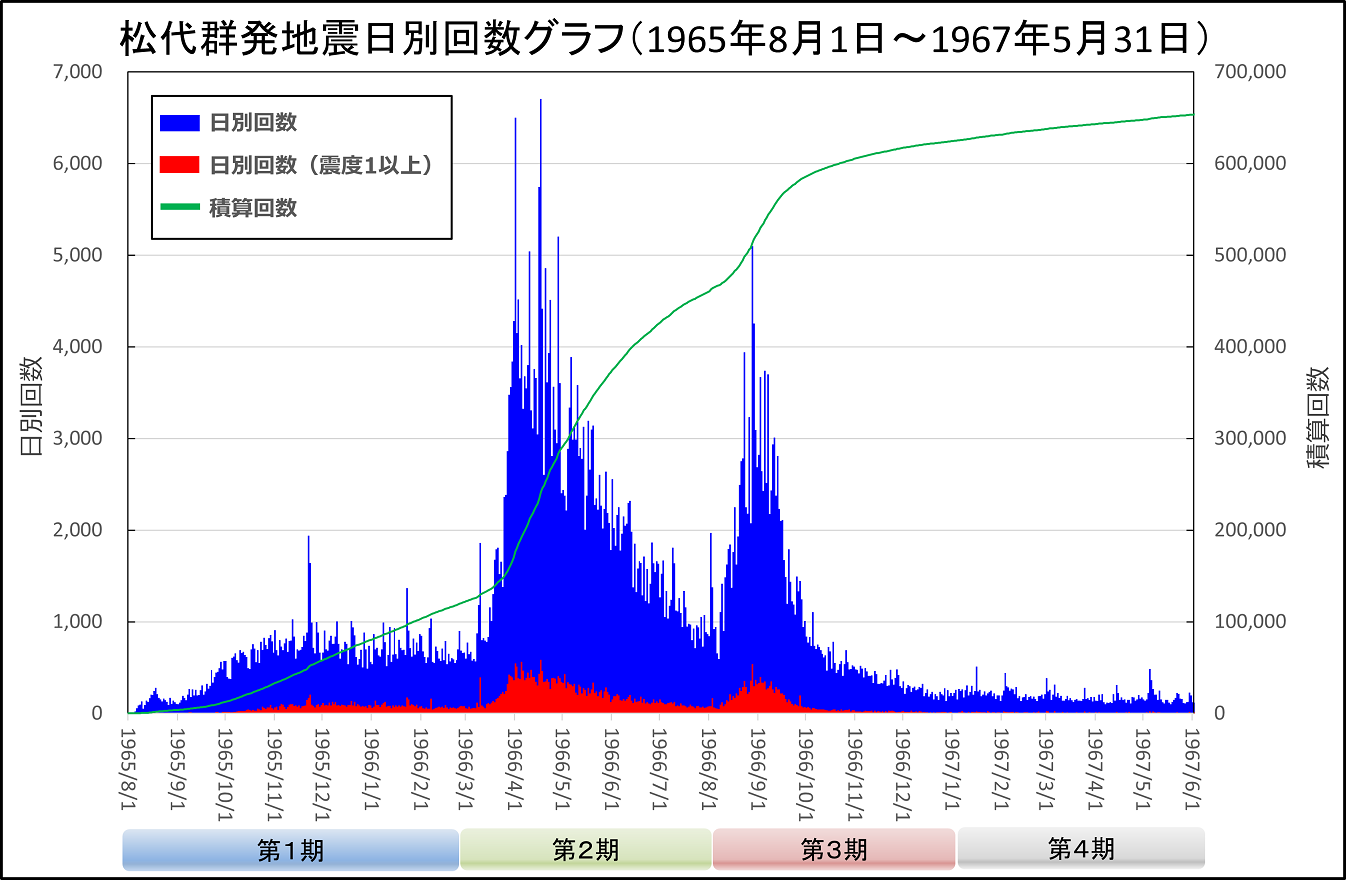

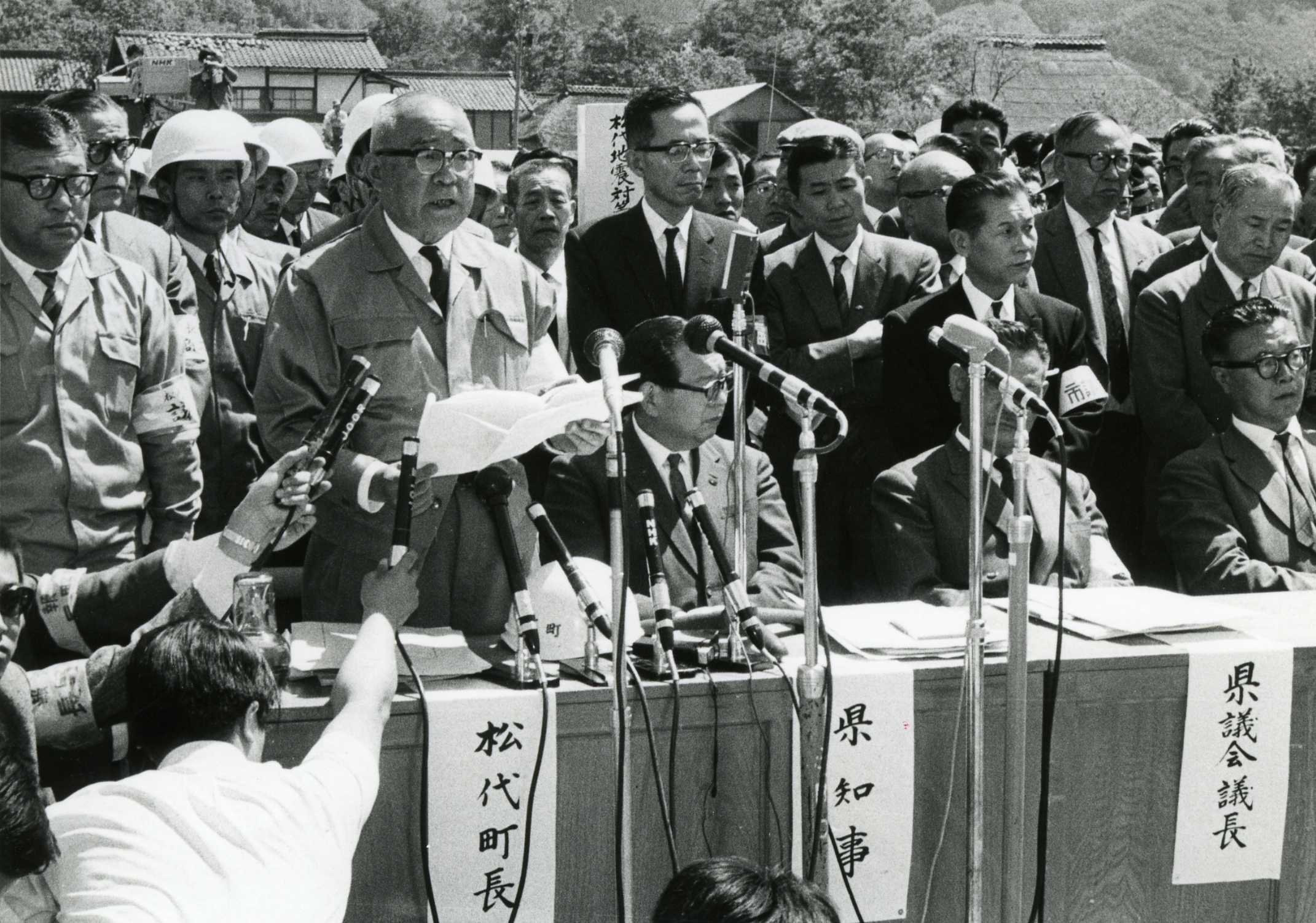

度重なる地震で地元住民は不安や恐怖を感じるようになり、不眠や疲労、ノイローゼを訴える人も相次ぎました。親類を頼って長野から離れた地域に疎開する住民もいました。松代地震観測所の近くのお寺においても震災に備え、重要文化財の仏像を東京の国立博物館へ疎開させる事態にもなりました。周辺の小中学校では地震により校舎に倒壊の危険が出てきたため、校庭に建てられたプレハブで授業を行うなどの措置もとられました。当時の中村兼治郎松代町長は、「地震はいつまで続くのか」、「大地震につながるのか」、「大地震がくるとしてもどの程度か」などの先の見通しが立たない状況に対し、金や物資よりも「学問がほしい」との言葉を残しました。

このような中でも松代町では町ぐるみの万全の地震体制を固め、防災訓練の実施、地震時の心得えの配布、有線放送で地震情報を流すなどの各防災対策を進めました。このような町の防災体制や住民の努力もあり、松代群発地震による死者や火災の発生はありませんでした。

|

|

長野地方気象台・関係機関のとった措置

長野地方気象台は松代町周辺の地域に地震計を設置して地震観測体制を強化したほか、地震による被害が発生した場合には現地調査を実施しました。また、松代地震観測所や各関係機関と協力し、昭和40(1965)年10月から昭和44(1969)年3月にわたり地震活動の状況やその推移について地震情報を発表しました。

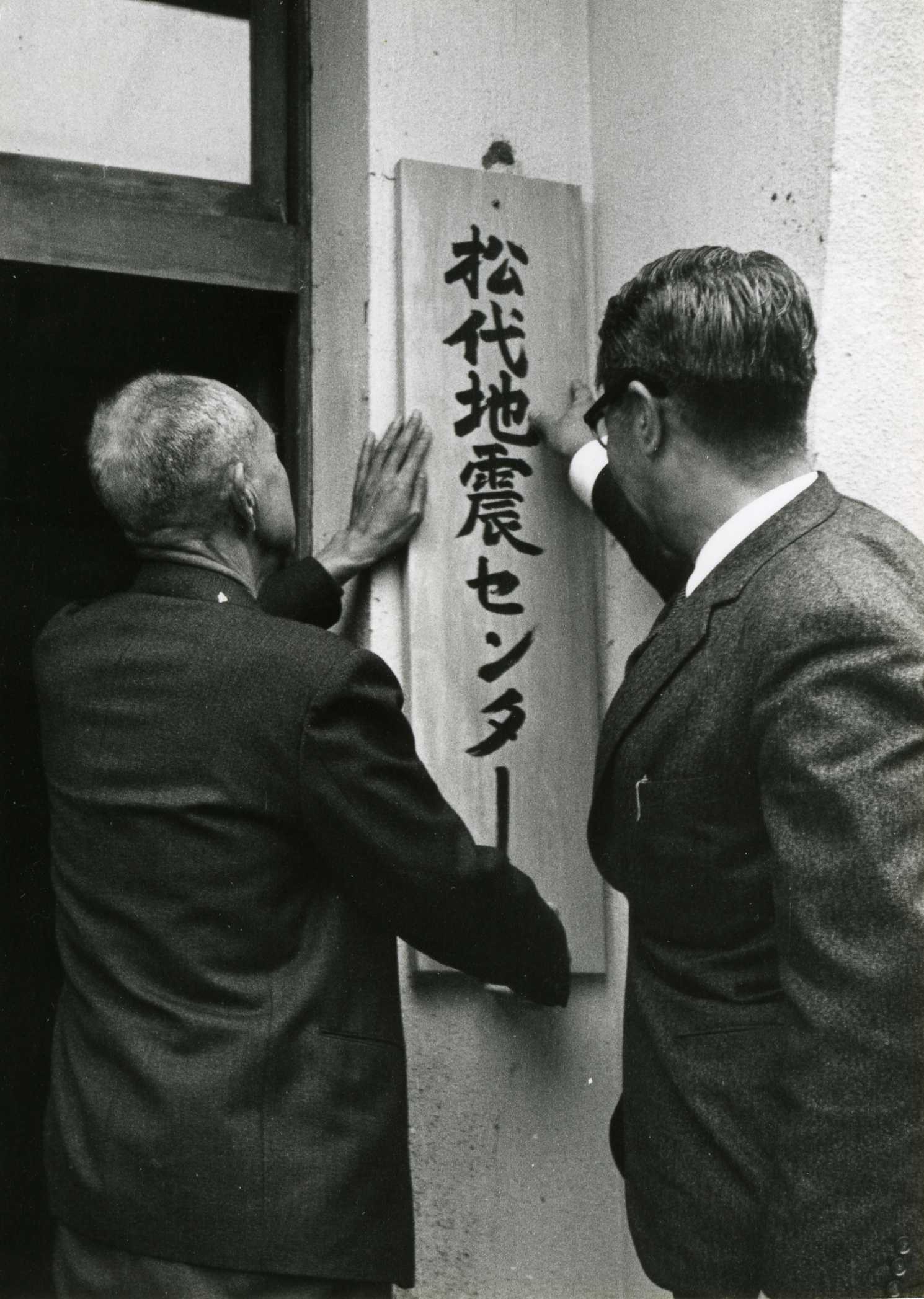

昭和41(1966)年4月26日には、各観測機関の観測情報を共有して地震の見通しに関する見解を統一して発表するため、北信地域地殻活動情報連絡会が発足しました。この役割は現在の地震予知連絡会へと引き継がれています。また、昭和42(1967)年2月8日には、各機関が観測した松代群発地震の記録や資料の整理・保存を一元的に担い、後世の地震研究に役立てることを目的に松代地震センターが発足しました。

令和7(2025)年現在、気象庁は震度1以上の地震が発生すると数分で地震情報を発表する体制を構築し、注意や警戒を呼びかけています。また地震発生後の迅速な救助活動に資するよう、最大震度5弱以上の大きな揺れを観測した場合には推計震度分布図の情報も発表しています。

1967年2月8日 松代地震センター発足(信濃毎日新聞社提供)

現在の松代群発地震

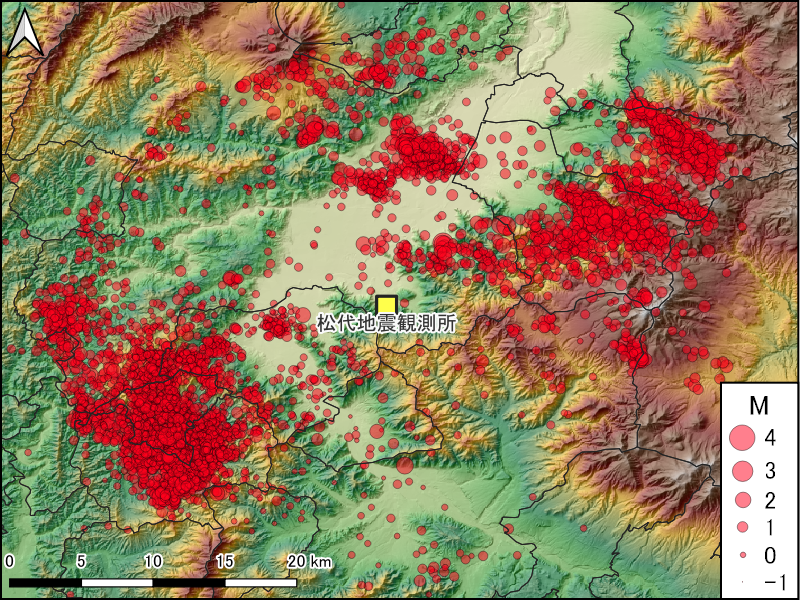

昭和42(1967)年以降、地震の回数は徐々に減少し、昭和45(1970)年6月には長野県が松代群発地震の終息を宣言しました。しかし地震活動は現在も続いており、震度1以上の地震は数年に1回、体に感じない地震も含めると年に数百回ほど観測されています。

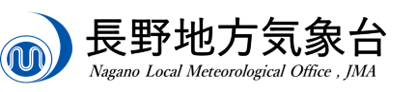

松代地震観測所の無人化にともない、観測所独自の震源決定や地震回数計数処理は平成27(2015)年で終了しましたが、気象庁一元化震源では松代群発地震は現在も発生していることが確認できます。下の図表は気象庁一元化地震データから、松代群発地震の当時の計数基準の1つである「松代地震観測所の地震計で初期微動継続時間(P波が到着してからS波が到着するまでの時間差)3秒以内」という条件で抽出した地震を示しています。

気象庁一元化震源による2016~2024年の松代群発地震分布(国土地理院タイル地図・基盤地図情報数値標高モデル使用)

松代群発地震の年別回数一覧

※震度は長野市松代(松代地震観測所)で観測した値です。

参考資料・出典

- 信濃毎日新聞社,1966,松代地震

- 気象庁,1968,気象庁技術報告第 62号 松代群発地震調査報告

- 長野県,1969,松代群発地震記録

- 信濃毎日新聞記事