1984年(昭和59年)9月14日、長野県木曽郡王滝村を震源とするマグニチュード6.8の大地震が発生しました。この地震により御嶽山の南斜面で大規模な山崩れが発生したほか、各地で地すべりや土石流が生じ、死者・行方不明者29人、負傷者10人、住宅全壊14棟・半壊73棟などの大きな被害をもたらしました。

令和6年(2024年)は昭和59年(1984年)の長野県西部地震から40年の節目を迎えます。ここでは当時の災害状況を振り返ります。

発生日時 1984年9月14日 08時48分

震央 長野県南部

北緯 35度49.5分

東経 137度33.4分

深さ 2km

マグニチュード 6.8

最大震度 震度4

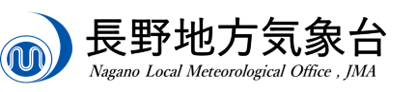

1984年(昭和59年)9月14日(金)8時48分、長野県南部を震源とするマグニチュード(M)6.8の内陸直下型の大地震が発生しました。この地震により、長野県の諏訪市・飯田市、山梨県甲府市、京都府舞鶴市で震度4を観測したほか、東北・関東・東海・甲信越・北陸・近畿・中国地方にかけて震度3~1を観測しました。

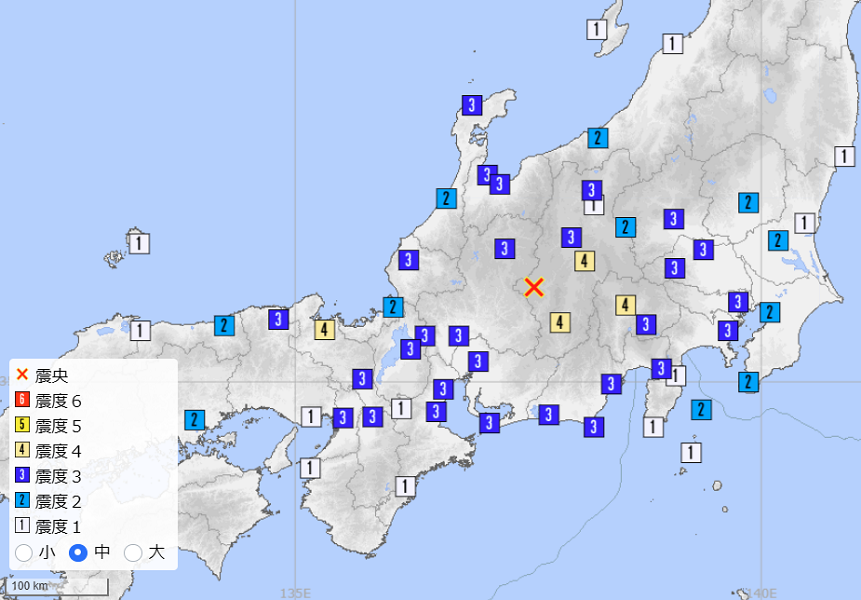

当時、震源域に近い王滝村には震度観測点はありませんでしたが、震源は2kmと浅いこともあり局所的には震度6の強さの揺れがあったと推定されています。重力加速度(980gal)を越えるような激しい揺れで埋石や倒木が飛び上がって移動したという現象もみられました。また、震源から200km離れた東京でもゆっくりした地震動が観測され、超高層ビルではエレベータでケーブル切断事故が起きるなど長周期地震動による被害もありました。

この地震により屋根瓦の落下、土台のずれ、家屋の傾斜、外壁の亀裂、家具類の転倒、石垣の崩れや墓石の転倒等の被害が各所で生じました。地震動による直接的な家屋の倒壊はありませんでしたが、強い揺れによって御嶽山の南側斜面で大規模な山体崩壊が発生したほか、王滝村の各地で土石流や地すべりが起こりました。これらの土砂災害により死者・行方不明者29人、住家全壊14棟等の大きな被害が生じました。

気象庁はこの地震を「昭和59年(1984年)長野県西部地震」と命名しました。

- 長野県西部地震の震度分布図

(気象庁震度データベース)

|

- 長野県西部地震の推定震度分布図

(長野地方気象台,1984)

|

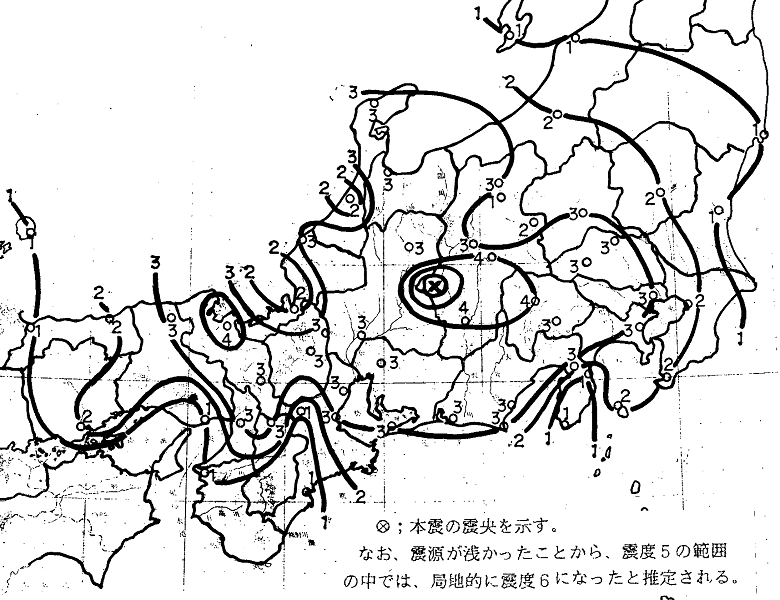

本震の後も余震が頻繁に発生し、特に翌9月15日7時14分と7時39分の地震では王滝村で再び土砂崩れの被害が生じました。

この地震の断層は地表には現れませんでしたが、地震活動や地殻変動の観測から、主に東北東―西南西方向に伸びる長さ十数kmのほぼ垂直な断層が動いたと推定されています。

主な余震(マグニチュード5以上)

発生日時 マグニチュード 最大震度

- 1984年9月14日 8時57分 5.1 震度3

- 1984年9月14日 12時49分 5.2 震度3

- 1984年9月15日 7時14分 6.2 震度3

- 1984年9月15日 7時39分 5.6 震度3

- 1984年9月15日 9時05分 5.2 震度3

- 1984年10月3日 9時12分 5.4 震度3

|

- 長野県西部地震の余震の震央分布図(最大震度1以上、本震発生後1ヵ月以内)

(気象庁震度データベース)

|

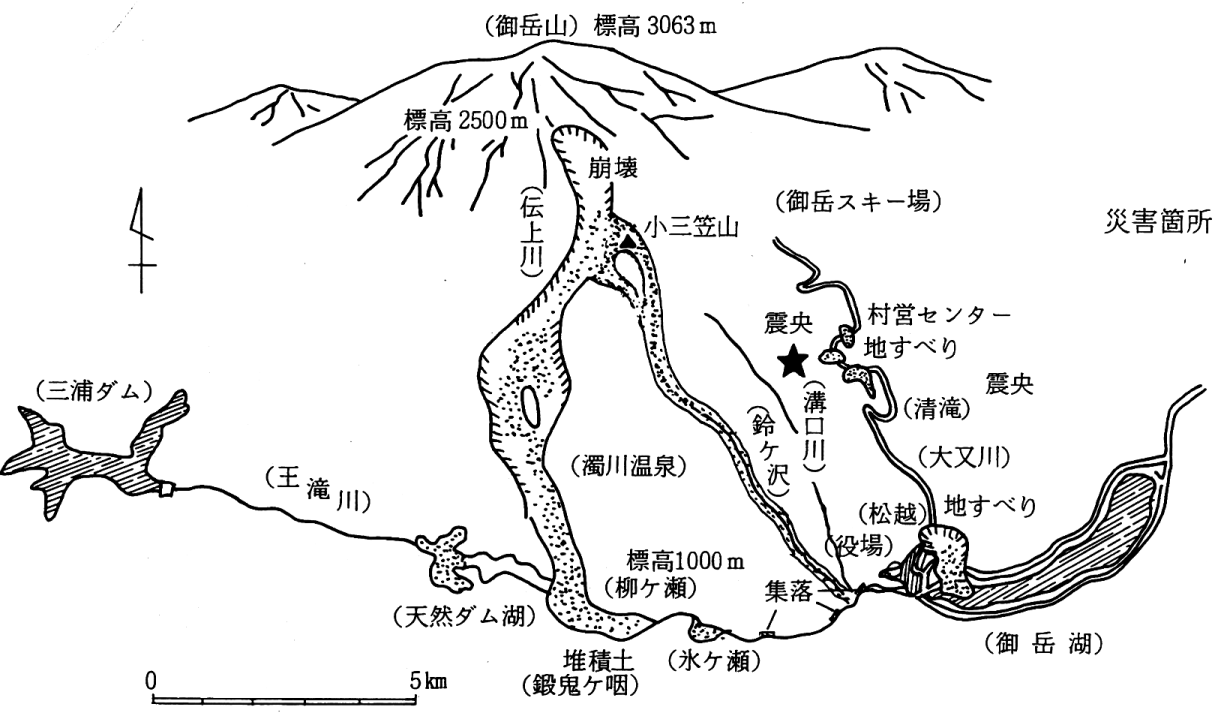

この地震により御嶽山八合目付近南南東斜面の伝上川上流部では大規模場な斜面崩壊が発生しました(御嶽崩れ)。約3400万立方メートルもの崩壊土砂が岩屑なだれとなって伝上川(濁川)沿いを約10km流れ下り、王滝川を堰き止めましました。途中で濁川温泉旅館一家やキノコ採りで山に入っていた人が土砂に巻き込まれたほか、王滝側沿いでも柳ヶ瀬の住宅や氷ヶ瀬の営林署が流出するなどの被害が生じ、15人が犠牲となりました。

また大又川と王滝側の合流点付近の王滝村松越地区でも大きな地すべりが発生し、森林組合作業木工所や生コンクリート工場の従業員が巻き込まれるなど13人が犠牲となりました。王滝村滝越地区でも土砂崩れによる家屋の倒壊で1人亡くなりました。

御嶽山のような成層火山では、火山灰や軽石などの火山噴出物が標高の高い斜面に堆積して地層が形成され、重力的に不安定な構造にあります。その上、御嶽山では地震発生前の9日に119mmの大雨が降るなど数日前からの断続的な降水により、地層中の粘土化した軽石層が滑りやすくなっていたことも大規模な崩壊につながった誘因として考えられています。

- 長野県西部地震による王滝村の土砂流出分布(長野県木曽建設事務所,1986)

|

- 長野県西部地震による山体崩壊跡(御嶽崩れ)

(2023年7月長野地方気象台撮影)

|

- 山体崩壊で流出した土砂が王滝川を堰き止めてできた天然ダム湖(自然湖)

(2023年9月長野地方気象台撮影)

|