1771年旧暦の3月10日(新暦では4月24日)、石垣島の南南東を震源とするマグニチュード(M)7.4の大地震に伴う大津波によって、宮古・八重山諸島は甚大な被害を受けました。歴史資料をみると、多良間島、水納島を含む宮古諸島全域での死亡者数が2548人(八重山を含めた先島全体では12000人弱)と記されています。特に宮古島の南海岸に位置する宮国、新里、砂川、友利の集落で、591戸の家屋が崩壊し、2042人が亡くなったといった記録があります。この地震による津波は、当時の年号を冠して「明和の大津波」と呼ばれています。

下記の写真は、津波石と呼ばれるものです。津波によって分離し、陸に打ち上げられたサンゴ石灰岩で、津波の痕跡のひとつとされているものです。明和の大津波で打ち上げられたとされていますが諸説あります。

地震・津波

明和の大津波

東平安名崎の津波石群(宮古島)

宮古島の南東端に位置し、北側に面したところに津波石と伝えられている石が点在している。

津波石(下地島)

下地島の西海岸にあり、重量は約2万トンある。地元では、オコスクビジー(大きな帯をした岩:帯大石)と呼ばれている。

宮古島近海の繰り返し地震

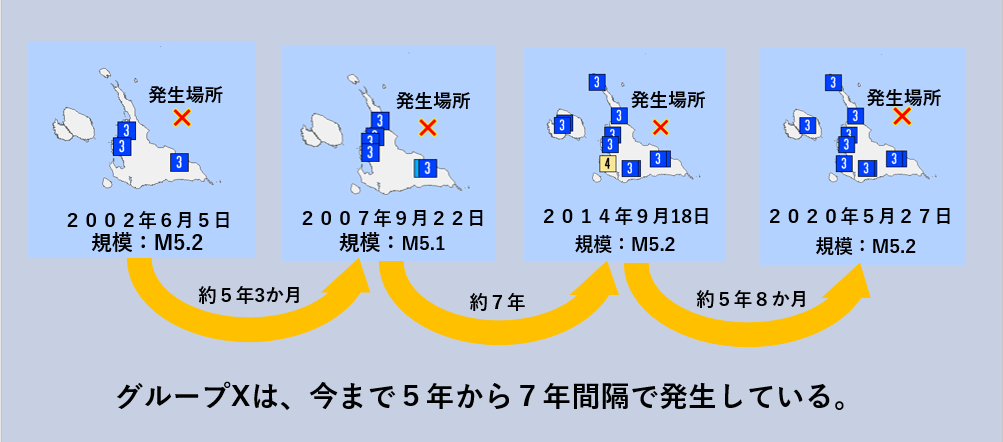

繰り返し地震とは、発生場所や規模がほぼ同じで、一定間隔で繰り返し発生している地震のことを言います。観測される地震波形も互いによく似ている特徴があります。宮古島近海では、繰り返し地震が4グループ見つかっています。

○繰り返し地震について詳しく知りたい方は、沖縄気象台作成の資料をご覧下さい。

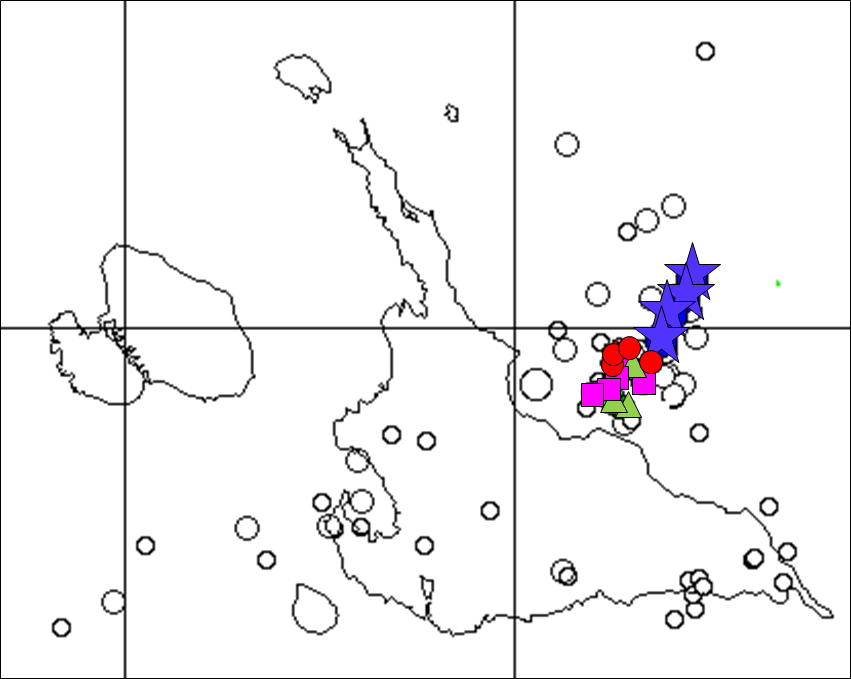

上図は、2000年1月~2020年5月の期間内に、マグニチュード3.5以上の地震を表しています。

グループX(青☆)、A(緑△)、B(紫□)、C(赤○)

上図は、グループXです。発生場所や規模(M:マグニチュード)がほぼ一定間隔で発生していることがわかります。

チリ地震津波

1960年5月24日朝、宮古島地方に津波が来襲しました。この津波は23日4時11分太平洋のはるか彼方、南米チリ中部の西方沖で起こった地震によるものでした。この地震津波のため、北海道、三陸沿岸、太平洋沿岸の各地に被害を生じました。宮古島市の平良港における津波の最大の高さは181cm(24日06時41分)に達し、下地町で33戸の床上浸水がありました。

このチリ地震津波のように、遠方での地震が引き起こす津波を遠地津波といいます。事前に大きな揺れが感じられないことが特徴で、チリ地震では津波が22時間半かけて日本に達し、全国で約140人の死者を出しました。

その他、宮古島地方に影響した主な地震・津波

| 発生年月日 | 震源地 | 地震の規模 (M:マグニチュード) |

被害状況と観測された津波の高さ |

|---|---|---|---|

| 1771(明和8)年4月24日 | 石垣島近海 | 7.4 | 死者:宮古島地方、約2500名、八重山地方、約9400名 |

| 1898(明治31)年9月1日 | 石垣島近海 | 7.0 | 道路の破壊、石垣の崩壊、山崩れなど |

| 1938(昭和13)年6月10日 | 宮古島近海 | 7.2 | 津波の高さ1.5m、桟橋の流出など |

| 1958(昭和33)年3月11日 | 石垣島近海 | 7.2 | 死亡1、負傷3、家屋の破損、ブロック塀の崩壊、道路の陥没など |

| 1960(昭和35)年5月23日 | 南米チリ沖 | 8.5 | チリ地震津波、平良港での津波の高さ1.8m、下地町で33戸の床上浸水 |

| 1986(昭和61)年11月15日 | 台湾付近 | 7.8 | 平良港での津波の高さ30㎝、被害はありませんでした。 |

| 1996(平成8)年2月17日 | ニューギニア付近 | 8.1 | 平良港での津波の高さ23㎝、被害はありませんでした。 |

| 2010(平成22)年2月27日 | チリ中部沿岸 | 8.5 | 平良港での津波の高さ43㎝、被害はありませんでした。 |

| 2011(平成23)年3月11日 | 三陸沖 | 9.0 | 平良港での津波の高さ65㎝、被害はありませんでした。 |

| 2015(平成27)年9月17日 | チリ中部沿岸 | 7.1 | 平良港での津波の高さ13㎝、被害はありませんでした。 |