よくある質問(エルニーニョ/ラニーニャ現象)

確率予測表現

確率予測表現とは何ですか

エルニーニョ/ラニーニャ現象の見通しをわかりやすくお知らせするため、エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生・持続・終息の可能性を10%単位の確率で表現したものです。平成28年8月発表のエルニーニョ監視速報から導入しました。

エルニーニョ監視速報では、主文の見通しの文章にエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率を記述するとともに、図2に各月のエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が各カテゴリーに入る確率を示しています。

エルニーニョ監視速報では、主文の見通しの文章にエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率を記述するとともに、図2に各月のエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が各カテゴリーに入る確率を示しています。

確率はどのように決めているのですか

エルニーニョ/ラニーニャ現象の予測では、予測の不確実性を考慮し、より精度の高い予測結果を得るために、数値予報モデルによる複数の予測結果を用いる「アンサンブル手法」を導入しています。具体的には、複数の初期値日における予測結果を組み合わせる「LAF法(時間ずらし平均法)」と、大気と海洋に摂動(解析の誤差程度のばらつき)を与える方法を合わせて採用しています。毎日3メンバー(個々の予報をメンバーと呼ぶ)の予測を実施し、16日前からの計17初期値日分の予測結果を用い、合計51メンバーのアンサンブルとしています。

これら51メンバーの予測からは、各月のエルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値(前年までの30年間の各月の平均値)との差)の5か月移動平均値が+0.5℃以上/−0.4℃~+0.4℃/−0.5℃以下となるメンバーの割合が得られます。これに数値予報モデルが持つ予測誤差も考慮して10%単位に修正した値を「エルニーニョ監視速報」の図2に掲載しています。

さらに、この各月の確率を基に、エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が+0.5℃以上/-0.5℃以下の状態が6か月以上持続する可能性を総合的に評価したエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率を主文の見通しに記載しています。

これら51メンバーの予測からは、各月のエルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値(前年までの30年間の各月の平均値)との差)の5か月移動平均値が+0.5℃以上/−0.4℃~+0.4℃/−0.5℃以下となるメンバーの割合が得られます。これに数値予報モデルが持つ予測誤差も考慮して10%単位に修正した値を「エルニーニョ監視速報」の図2に掲載しています。

さらに、この各月の確率を基に、エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が+0.5℃以上/-0.5℃以下の状態が6か月以上持続する可能性を総合的に評価したエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率を主文の見通しに記載しています。

確率予測の精度はどの程度ですか

図2の各月のエルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値が各カテゴリーに入る確率については、1991~2020年の各月の過去360事例に対する各10メンバーの予測実験を解析した結果、同期間年の各月のエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い(+0.5℃以上)/低い(-0.5℃以下)の範囲に入ることは概ね確率予測に対応した頻度で出現しており、客観的な確率予測が十分な精度を有していることが明らかとなっています。

以下の表は、情報の発表月の4か月後にエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が50%以上の確率で高い/低い範囲に入ると予測した場合を対象として求めたものです。

エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い範囲に入る予測における適中率は78%で、見逃し率は29%です。また、低い範囲に入る予測における適中率は73%で、見逃し率は30%です。このように、50%以上の確率が予測された場合にエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い/低い範囲に入る可能性が高いことが確認できます。

予測の適中率 ( 現象ありと予測して実際に現象が発生した回数 (80) / 現象ありと予測した総数 (103) ): 78%

現象の見逃し率 ( 実際に現象が発生したのに現象なしと予測した回数 (32) / 現象ありの総数 (112) ): 29%

現象ありの捕捉率 ( 現象ありと予測して実際に現象のあった回数 (80) / 現象ありの総数 (112) ): 71%

誤発表率 ( 実際に現象が発生しなかったのに現象ありと予測した回数 (23) / 現象なしの総数 (248) ): 9%

予測の適中率 ( 現象ありと予測して実際に現象が発生した回数 (57) / 現象ありと予測した総数 (78) ): 73%

現象の見逃し率 ( 実際に現象が発生したのに現象なしと予測した回数 (25) / 現象ありの総数 (82) ): 30%

現象ありの捕捉率 ( 現象ありと予測して実際に現象のあった回数(57) / 現象ありの総数 (82) ): 70%

誤発表率 ( 実際に現象が発生しなかったのに現象ありと予測した回数 (21) / 現象なしの総数 (278) ): 8%

以下の表は、情報の発表月の4か月後にエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が50%以上の確率で高い/低い範囲に入ると予測した場合を対象として求めたものです。

エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い範囲に入る予測における適中率は78%で、見逃し率は29%です。また、低い範囲に入る予測における適中率は73%で、見逃し率は30%です。このように、50%以上の確率が予測された場合にエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い/低い範囲に入る可能性が高いことが確認できます。

エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い範囲に入る予測に対する成績

| 現象あり | 現象なし | 総数 | |

|---|---|---|---|

| 現象ありと予測(確率50%以上) | 80 | 23 | 103 |

| 現象なしと予測(確率50%未満) | 32 | 225 | 257 |

| 総数 | 112 | 248 | 360 |

現象の見逃し率 ( 実際に現象が発生したのに現象なしと予測した回数 (32) / 現象ありの総数 (112) ): 29%

現象ありの捕捉率 ( 現象ありと予測して実際に現象のあった回数 (80) / 現象ありの総数 (112) ): 71%

誤発表率 ( 実際に現象が発生しなかったのに現象ありと予測した回数 (23) / 現象なしの総数 (248) ): 9%

エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が低い範囲に入る予測に対する成績

| 現象あり | 現象なし | 総数 | |

|---|---|---|---|

| 現象ありと予測(確率50%以上) | 57 | 21 | 78 |

| 現象なしと予測(確率50%未満) | 25 | 257 | 282 |

| 総数 | 82 | 278 | 360 |

現象の見逃し率 ( 実際に現象が発生したのに現象なしと予測した回数 (25) / 現象ありの総数 (82) ): 30%

現象ありの捕捉率 ( 現象ありと予測して実際に現象のあった回数(57) / 現象ありの総数 (82) ): 70%

誤発表率 ( 実際に現象が発生しなかったのに現象ありと予測した回数 (21) / 現象なしの総数 (278) ): 8%

エルニーニョ監視速報で、エルニーニョ監視海域の監視指数の予測誤差を表現した時系列(図1)とその確率予測の資料(図2)の関係はどうなっていますか

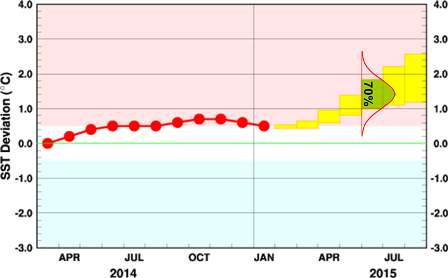

図1では、エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値について、実況が70%の確率で入ると予測される範囲を黄色のボックスで示していますが、これに確率密度分布のイメージを赤細線で加えたものを下図に示しています。この赤細線の確率密度分布の内、+0.5℃以上の高い範囲に入る面積の割合が、図2の高い確率と対応しています。

このため、図1の黄色のボックスが「高い(+0.5℃以上、赤の範囲)/平常(-0.4℃~+0.4℃)/低い(-0.5℃以下、青の範囲)」の各領域に入る割合は、図2で示す「各月のエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が各カテゴリー(高い/平常/低い)に入る確率」と対応します。すなわち、黄色いボックスが背景の赤い領域に入る割合が大きくなるほど、エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い範囲に入る確率が大きくなります。ただし、図2では、これまでの実況経過や数値モデルの特性を踏まえて予報官が補正をしていることなどから、図1と図2の結果に違いが生じることがあります。

このため、図1の黄色のボックスが「高い(+0.5℃以上、赤の範囲)/平常(-0.4℃~+0.4℃)/低い(-0.5℃以下、青の範囲)」の各領域に入る割合は、図2で示す「各月のエルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が各カテゴリー(高い/平常/低い)に入る確率」と対応します。すなわち、黄色いボックスが背景の赤い領域に入る割合が大きくなるほど、エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が高い範囲に入る確率が大きくなります。ただし、図2では、これまでの実況経過や数値モデルの特性を踏まえて予報官が補正をしていることなどから、図1と図2の結果に違いが生じることがあります。

|

| 予測時系列図と確率の関係 |

エルニーニョ監視速報の確率予測と季節予報の確率予報に違いはありますか

季節予報では、1か月や3か月などの期間で平均した気温について「高い/並/低い」という3階級(過去の出現率が等しく33%)で将来の出現確率を予報しています。

これに対しエルニーニョ監視速報の図2では、エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値が「+0.5℃以上/-0.4℃~+0.4℃/-0.5℃以下」になる確率を発表日の4か月先まで予測していますが、これらの過去の出現率は、季節予報の場合と異なり、月によって変化します。エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が「+0.5℃以上/-0.4℃~+0.4℃/−0.5℃以下」になる場合の1949~2013年の65年間における出現率は以下の通りです。

エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値が「+0.5℃以上/-0.4℃~+0.4℃/-0.5℃以下」の出現率

| 中心月と | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均期間 | 11月~3月 | 12月~4月 | 1月~5月 | 2月~6月 | 3月~7月 | 4月~8月 | 5月~9月 | 6月~10月 | 7月~11月 | 8月~12月 | 9月~1月 | 10月~2月 |

| +0.5℃以上 | 28% | 20% | 20% | 20% | 25% | 31% | 29% | 28% | 31% | 32% | 32% | 31% |

| -0.4℃~+0.4℃ | 43% | 54% | 55% | 57% | 57% | 48% | 46% | 43% | 42% | 32% | 34% | 37% |

| −0.5℃以下 | 29% | 26% | 25% | 23% | 18% | 22% | 25% | 29% | 28% | 35% | 34% | 32% |