第11回 海の科学講座in九州は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

「海の科学講座in九州」は、海について興味・関心を持って頂くことを目的に開催しており今年で11回目を迎えます。

今年は、九州大学、水産資源研究所、気象庁でどのような研究・仕事を行っているか、また気候変動等に関連する最新の知見をご紹介します。

ぜひご参加ください。

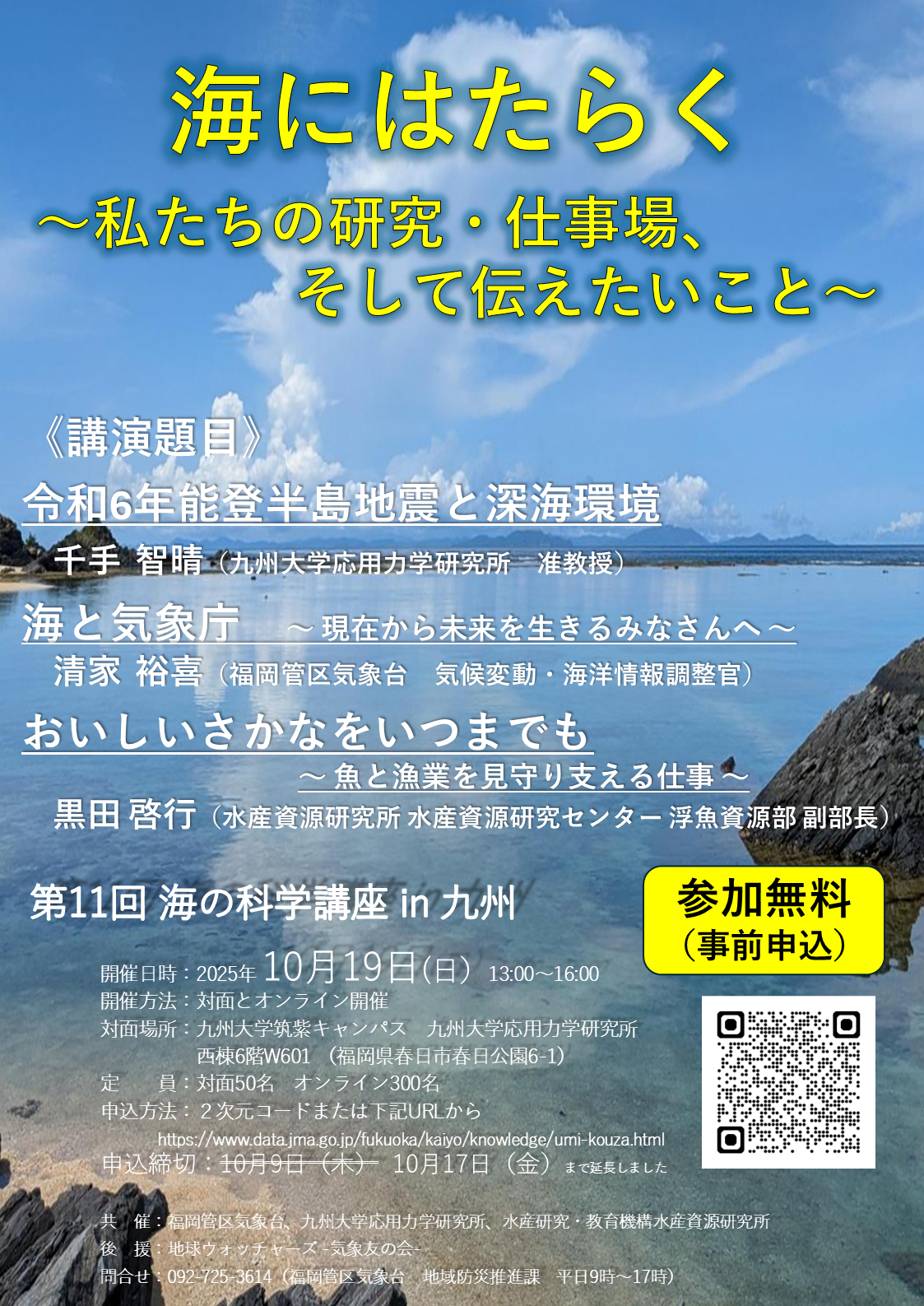

テーマ:海にはたらく~私たちの研究・仕事場、そして伝えたいこと~

開催方法:対面とオンラインによるハイブリッド開催

開催場所:九州大学筑紫キャンパス 九州大学応用力学研究所 西棟6階W601 (福岡県春日市春日公園6-1)

参 加 費:無料(事前申し込みが必要です)

定 員:対面50名、オンライン300名(定員に達し次第締め切ります)

共 催:福岡管区気象台、九州大学応用力学研究所、水産研究・教育機構水産資源研究所

後 援:地球ウォッチャーズ-気象友の会-

<<講演題目>>

|

『令和6年能登半島地震と深海環境』 千手 智晴 (九州大学応用力学研究所 准教授) |

|

『海と気象庁 ~ 現在から未来を生きるみなさんへ ~』 清家 裕喜(福岡管区気象台 気候変動・海洋情報調整官) |

|

『おいしいさかなをいつまでも ~ 魚と漁業を見守り支える仕事 ~ 』 黒田 啓行(水産資源研究所 水産資源研究センター 浮魚資源部 副部長) |

<<司会進行>>

| 岸 真弓 (気象予報士・防災士) |

※台風等で開催を取りやめる場合は、申し込み時にご入力いただいたメールアドレスに連絡いたします。 ※お名前やメールアドレスなどの情報は、本講座に関するご連絡や、当日の参加確認のみに使用いたします。