W-phase解析のページの見方

W-phaseとは

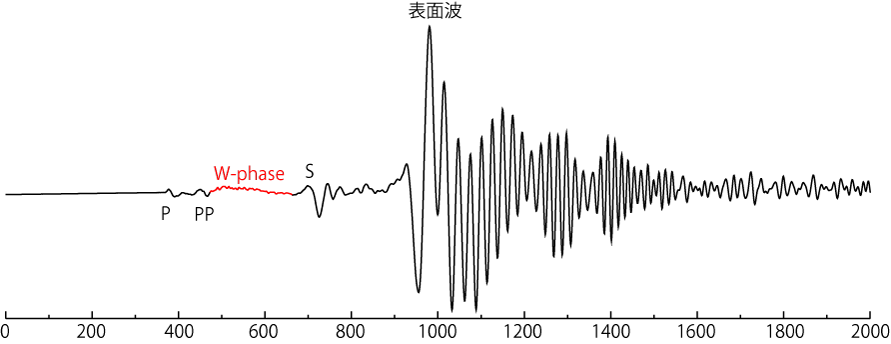

- W-phaseとは、P波とS波との間にある、超長周期(典型的には周期200秒~1000秒)の実体波(地球内部を伝わるP波及びS波)のことです。W-phaseはPP波の後から見られることが多く、その正体はPP波、SP波、PS波(注)のような反射波が重なったものと考えられています。この長周期波形は,1992年のニカラグア地震の際に発見されました(Kanamori,1993)。

- W-phase解析とは、このW-phaseを用いて、CMT解析と同じく、地震の発震機構(メカニズム)、規模(モーメントマグニチュード)及び観測された地震波形を最もよく説明する地震の位置(セントロイド)を同時に求める解析法です。

W-phaseの例

(注)

PP波:震源からP波として放射され、地表面で一回反射した波。

SP波:震源からS波として放射され、地表面で反射する際にP波に変換された波。

PS波:震源からP波として放射され、地表面で反射する際にS波に変換された波。

解析結果の各図の見方

メカニズム解

メカニズム解の図の見方はCMT解と同じですので、こちらをご覧ください。

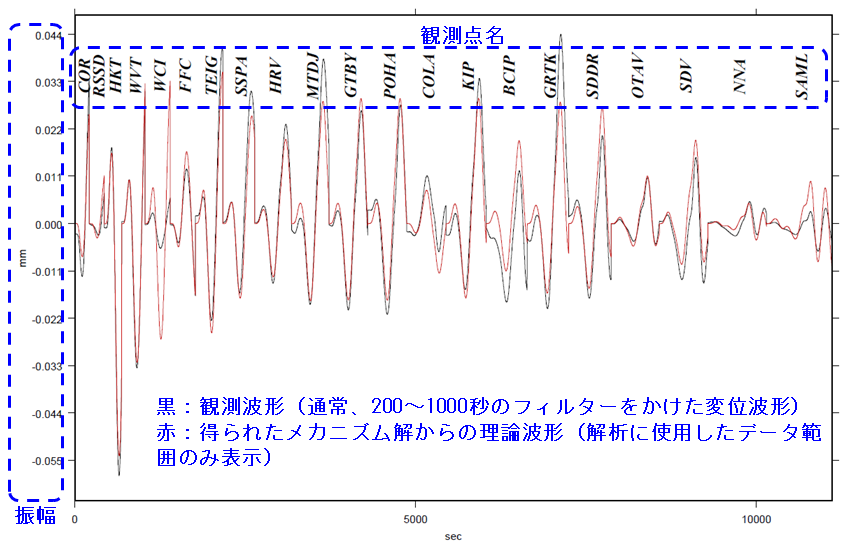

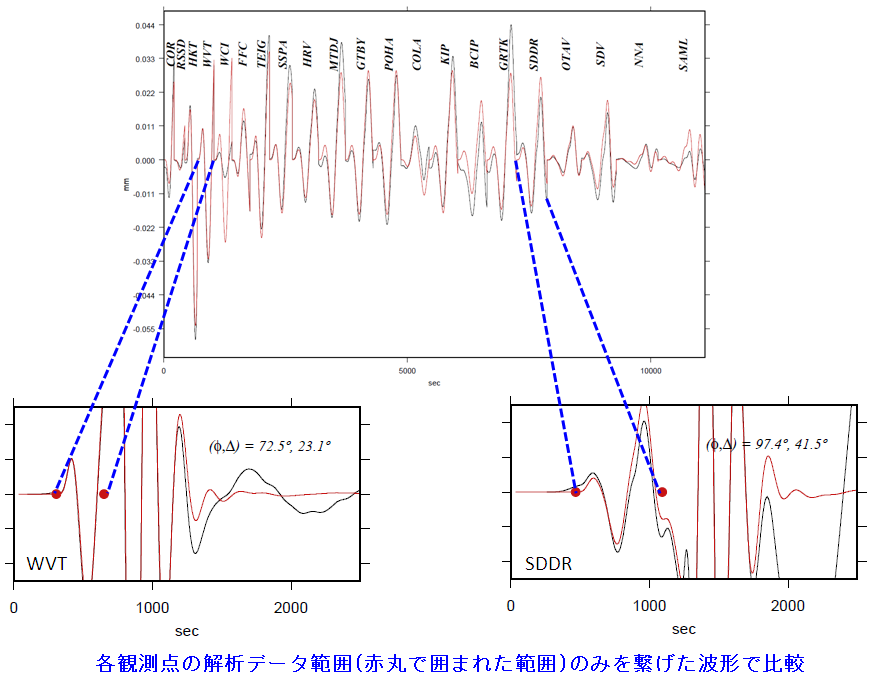

波形比較図

W-phaseの波形比較図では、各観測点の波形を一つ一つ見るのではなく、各観測点の解析区間の波形を繋げた波形を比較することが多いです。

繋げた波形を比較することにより、一目で波形の合い具合を確認することが出来ます。また、通常は200~1000秒の帯域を用いて解析を行いますが、

地震の規模により、その用いる周期を変えて解析します。解析に用いるデータの範囲は基本的に、15秒×震央距離(度)としています。

波形比較図の例

波形比較図の詳細

使用するプログラムと波形データ

- 解析に用いているプログラムは金森博士及びRivera博士に頂いたものであり、その詳細はKanamori and Rivera(2008)をご覧ください。

- 解析に用いている波形は世界の広帯域地震波形記録であり、通常は米国大学間地震学研究連合(IRIS)のデータ管理センター(DMC)より取得したものを使用しています。

- 日本近海で発生した地震の場合は、気象庁の広帯域地震波形記録及びF-netのデータを用いることもあります。

CMT解析との違い

- CMT解析では、P波、S波及び表面波(地球表面を伝わる周期が長い地震波)の部分を用いて計算しますが、W-phase解析ではS波到着前の部分のみを用いて解析します。振幅の大きいS波部分を用いないので、地震計が振り切れる心配がなく、地震の規模による飽和がありません。また、S波部分到着前の波形を用いるので、理論上はCMT解析より早くメカニズム解及びMw(モーメントマグニチュード)を求めることが出来ます。

参考文献

- Kanamori, H. (1993): W PHASE, Geophys. Res. Lett., 20 (16), 1691-1694.

- Kanamori, H. and L. Rivera (2008): Source Inversion of W phases: speeding up seismic tsunami warning, Geophys. J. Int., 175, 222-238.