東北地方の気候 ~四季の天気~

夏

《仙台七夕》

宮城県仙台市

撮影:本田耕平氏

6月から7月にかけては、日本の北にあるオホーツク海高気圧と日本の南海上から張り出す太平洋高気圧の境目に梅雨前線が現れ、季節の進行とともに東北地方を北上します。梅雨末期には前線の活動が活発になり局地的な豪雨に見舞われることがあります。

梅雨明け後の盛夏期には、西へと張り出した太平洋高気圧に覆われ、安定した晴天が続きます。

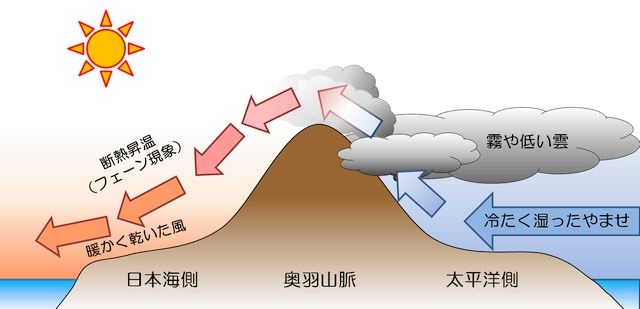

ときには、太平洋側ではオホーツク海高気圧から吹き出す冷たく湿った東寄りの風(やませ)の影響を受け、沿岸地域を中心に曇りや雨の日が続き低温となることがあります。やませによる悪天は、農作物の生育を阻害し、過去幾度も冷害を引き起こしてきました。日本海側では、奥羽山脈に遮られるためやませの影響をほとんど受けず晴天が続き、太平洋側に比べ気温は高くなります。

コラム

夏の特徴:太平洋高気圧

- 日本の南海上の高気圧が勢力を強め、西に張り出して日本付近を覆う形となります。

- この様な気圧配置は長続きして、晴れて高温多湿な日が続きます。

- 強い日射によって午後から夕方にかけ積乱雲が発達し、雷の発生や局地的な強い雨が降ることがあります。

- 太平洋高気圧の縁に当たる時や上空に寒気がある場合には大気が不安定となり、激しい雷雨と突風が吹くことがあります。

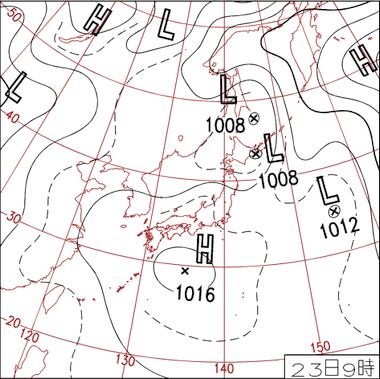

《2010年7月23日09時の地上天気図》

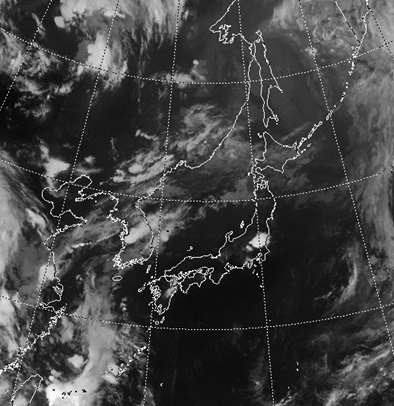

《2010年7月23日12時の衛星赤外画像》

日本の南海上の高気圧に覆われ広い範囲で晴れていますが、関東や九州付近に雷雲が発生しています。

夏の特徴:やませとオホーツク海高気圧

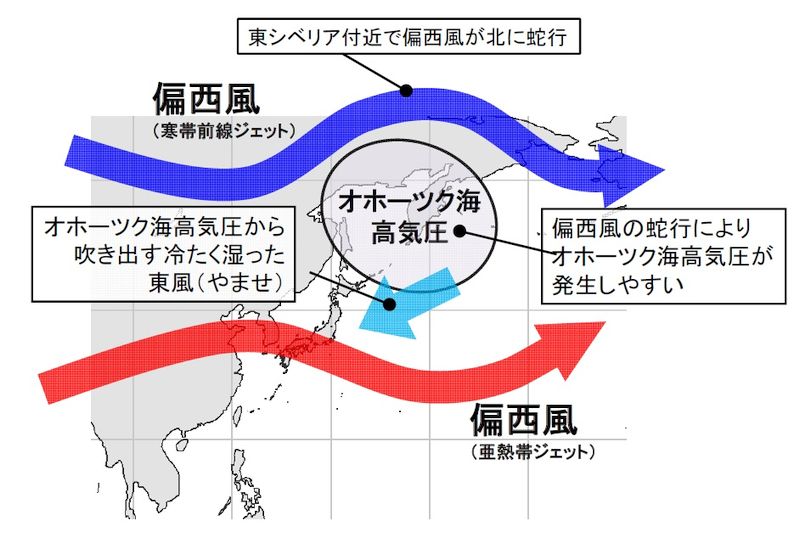

- オホーツク海高気圧は、オホーツク海付近に中心を持つ高気圧で、6~7月に現れることが多く、下層に寒気を伴っています。

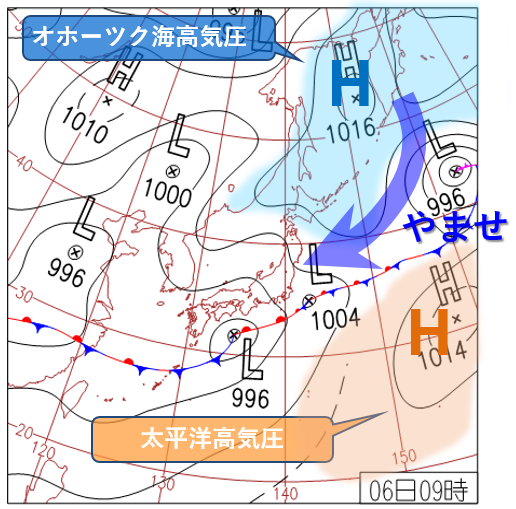

《2019年7月6日の地上天気図》

典型的なやませ時の天気図。

本州付近を東西に梅雨前線がのび、前線の南側には太平洋高気圧、北側にはオホーツク海高気圧があります。

オホーツク海高気圧は、偏西風の蛇行が持続すると数週間にわたり停滞することがあります。この高気圧から北海道~関東地方の太平洋沿岸に向かって冷たく湿った東よりの風が吹きつけ、低温や日照不足をもたらします。東北地方ではこの東よりの風のことをやませと呼んでいます。

長期にわたってやませの影響を受けると冷害となることがあり、水稲の収量が少なかった年の多くは、夏に低温となっています。

<参考>

岩手県出身の詩人・宮沢賢治は、その詩「雨ニモマケズ」の中で“サムサノナツハオロオロアルキ(寒さの夏はおろおろ歩き)”とやませによる冷夏を表現しています。

一方で日本海側では、山地を吹き下ろす風がときとしてフェーン現象を引き起こし、高温となることがあります。

オホーツク海高気圧は年々の変動が大きく、しばしば出現する年とほとんど出現しない年があり、夏の天候を決める大きな要因となっています。

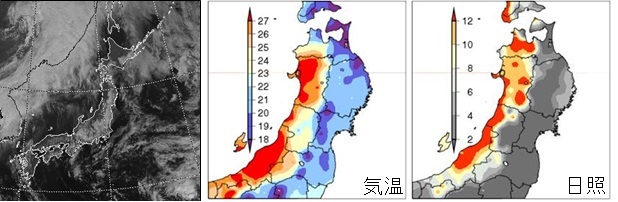

やませ事例における雲・気温・日照の分布 -2007年7月-

左図は2007年7月19日の気象衛星画像。海上で発生した霧や層雲が東よりの風に流され、東北地方の太平洋側に押し寄せています。雲は奥羽山脈でせき止められ、日本海側は晴れて雲がないため黒く写っています。

中図と右図はアメダス観測による2007年7月18日~19日の日最高気温の2日間平均(℃)と日照時間の2日間合計(時間)の分布。奥羽山脈の東西で、気温と日照時間のコントラストが明瞭です。

偏西風の蛇行とオホーツク海高気圧