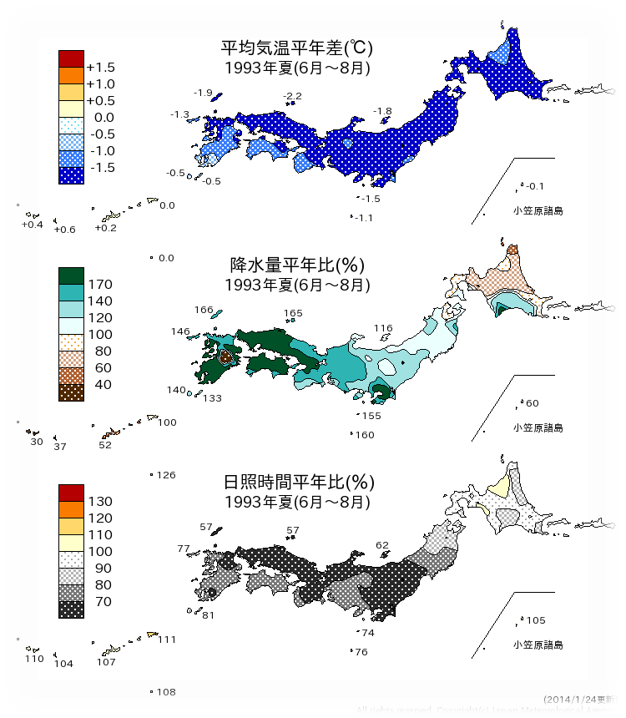

平成5年(1993年)は、4月から10月にかけてほぼ全国的に低温傾向が続き、6月から9月にかけては長雨と日照不足が重なり、沖縄・奄美地方を除き梅雨明けが特定できませんでした。

太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱く、日本付近に梅雨前線が停滞することが多かったことや、たびたび、オホーツク海高気圧が出現してやませによる北東風で寒気が入り込んだことから、東北地方も太平洋側、日本海側とも平年に比べて気温がかなり低く、日照時間が少なく、降水量が多くなりました。

特に水稲は生育が遅れたり、実を結ばなかったり、いもち病の発生等、大きな被害となりました。

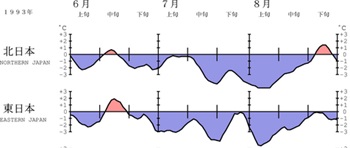

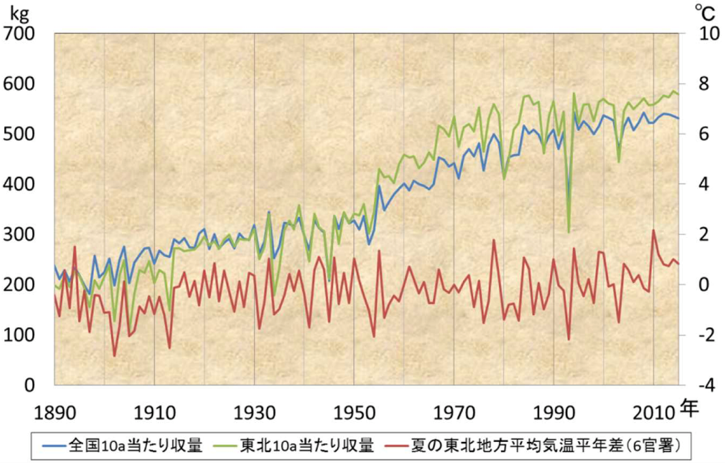

東北地方は、春から夏に平年より低い気温になると、米の成長や実りに大きな影響が出やすい地域です。東北地方の夏(6月~8月)の平均気温と東北地方の水稲の10a当たりの収量の推移をみると、水稲の収量は農業技術の進歩などにより、次第に増えていますが、収量がその前後の年より少なかった年は低温と対応しています。

三大冷害と呼ばれる明治35年(1902年)、明治38年(1905年)、大正2年(1913年)をはじめとして、昭和9年(1934年)や昭和16年(1941年)、昭和20年(1945年)、昭和28年(1953年)などに冷害が発生しています。その後、1980年から1983年まで気温の低い夏が続き、中でも昭和55年(1980年)は北日本を中心に記録的な冷夏となり、1980年8月の北日本の低温は、先に挙げた三大冷害年に匹敵する低さとなりました。また、平成5年(1993年)は、東北地方の夏の気温が1945年以降、最も低い記録となり、収量は大きく減少しました。21世紀に入っても平成15年(2003年)に著しい低温の夏を迎えています。

※1 水稲の収量データは農林水産省統計情報部「作物統計」および気象庁観測部「全国の冷害の記録」によります。

※2 東北地方の気温は、120年以上の観測データがある青森、秋田、宮古、石巻、山形、福島の6官署の夏平均気温平年差を平均しました。平年値は、この資料を作成した当時の1981年~2010年の30年平年値を使用しています。青森、秋田、宮古は観測場所を移転したため、移転の影響を取り除く補正を行っています。