2011年1月の大気の流れの特徴―詳細解説―

低温の要因

低温の要因として、図11-4の海面気圧分布で示したとおり、冬型の気圧配置が強まり、北よりの冷たい空気が日本付近に流入したことが挙げられますが、それらをもたらした背景として以下の3点が考えられます。

① 負の北極振動の卓越

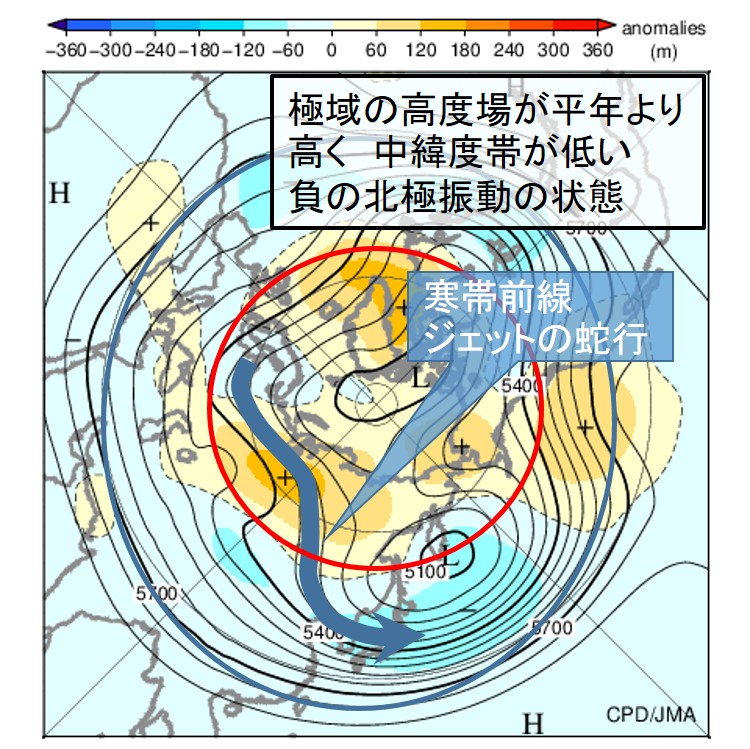

北極振動(AO)とは北極域と中緯度帯の気圧が南北で相反して変動する現象です。高度が高いところでも同じ構造をしており、海面気圧のみならず500hPa高度場でも確認できます(図11-5)。

極域の気圧が低く、中緯度帯の気圧が高い場合を正の北極振動、逆の場合を負の北極振動と呼びます。正の北極振動の場合、気圧偏差から寒気が極域に蓄積されやすくなりますが、負の北極振動の場合、極域の気圧が平年より高いため寒気が日本を含む中緯度帯に流れ込みやすくなります。2011年の1月は負の北極振動が起きており、寒気が流れ込みやすくなっていました。

②寒帯前線ジェット気流の蛇行

西~中央シベリアにリッジ、日本の東海上にトラフを作るように寒帯前線ジェットが蛇行し、日本付近に寒気が流れ込みやすくなっていました(図11-5) 。

③ラニーニャ現象の影響

2011年冬はラニーニャ現象が発生していました。ラニーニャ現象発生時の冬には統計的には九州北部地方は低温になりやすいことが知られています。2011年1月もラニーニャ現象に伴い熱帯西太平洋では対流活動(積乱雲の活動)が平年より活発であり、図には示しませんが、この対流活動が日本付近を流れる亜熱帯ジェットの蛇行を通じ影響を与えたと考えられます。

図11-5 2011年1月の500hPa面の高度分布 等値線は月平均の高度(m)、色は平年偏差 暖色:平年に比べ高度場が高い領域 寒色:平年に比べて高度場が低い領域 ※500hPa面上の高度分布は、上空約5500mの気圧分布に対応 |