1991年5月の大気の流れの特徴―詳細解説―

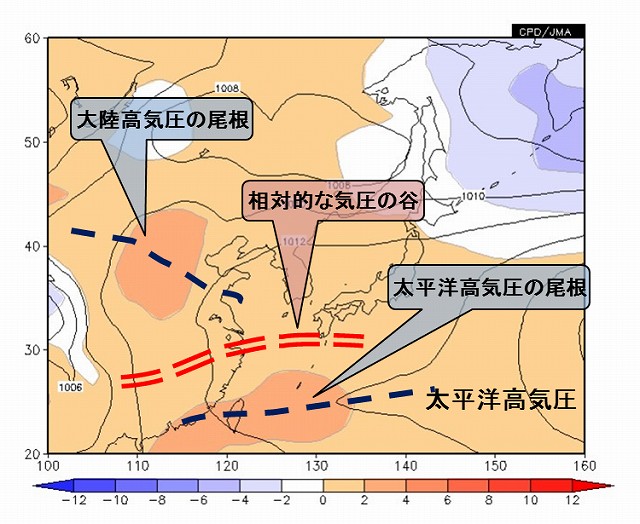

5月の地上気圧(図9-4)、500hPa面の高度分布(図9-5)の月平均値はともに九州付近は正偏差域で、正偏差の極大域は地上、500hPa面ともに沖縄付近にありますが、地上では華北付近にも気圧の正偏差の極大域があり、これら2カ所の高偏差域にはさまれた華中~東シナ海~九州付近は相対的な気圧の谷に位置しています。

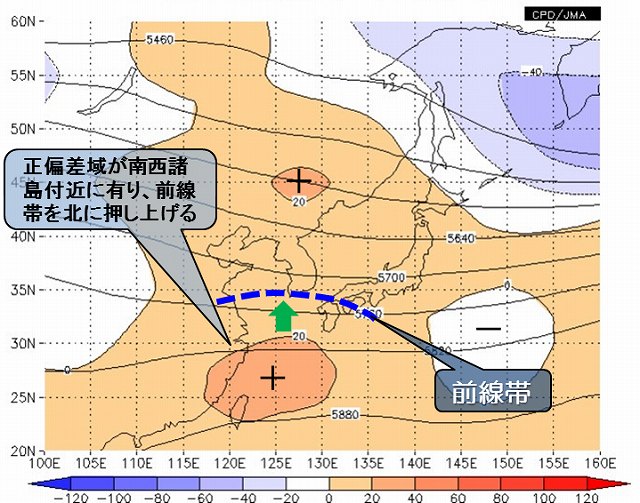

期間中、500hPa面では北緯20度帯から30度帯の高度が高かったことが要因となって、前線帯を九州付近まで押し上げる結果となりました。

等値線は月平均の気圧値(hPa)、色は平年偏差 |

等値線は月平均の高度(m)、色は平年偏差 |

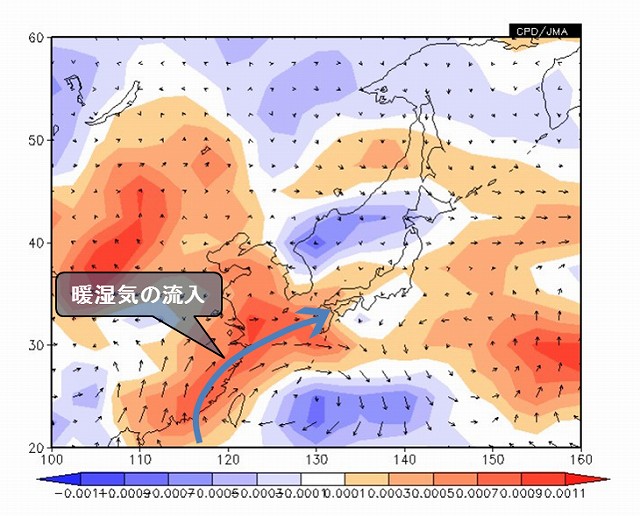

925hPa面の比湿(単位質量の大気に含まれる水蒸気量を表す)の平年偏差と水蒸気フラックスの分布(図9-6)は、九州付近から東シナ海のほぼ全域で比湿の月平均値は正偏差、かつ、九州西方の東シナ海付近が正偏差の極大域となっています。

さらに、水蒸気フラックスのベクトルで示されるように、太平洋高気圧に伴う循環に沿うかたちで、九州付近に水蒸気が流れ込む状態が持続しました。

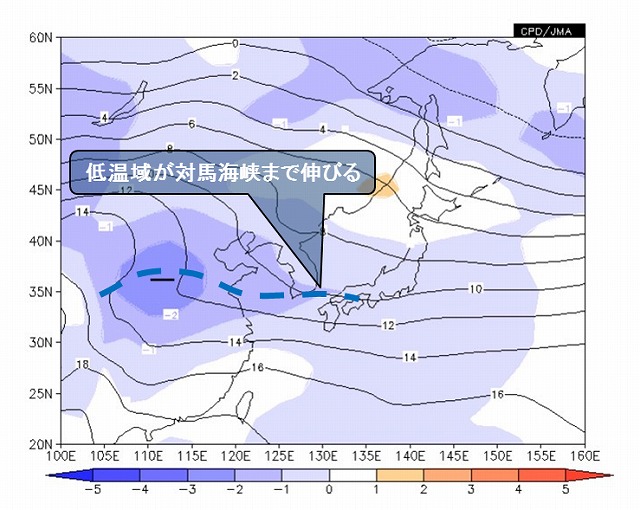

850hPa面の温度場(図9-7)は、負偏差の極が華中付近にあり、これから負偏差域が東シナ海を経由して九州北部の対馬海峡付近にまで伸びています。

西(大陸)からの寒気の影響を受けている状態に、南西(海)からの暖湿気の流入が加わり、対流が活発化して九州地方では曇りや雨の天気が続き、気温も低く経過しました。

|

|

色は月平均の比湿の平年偏差(kg/kg)、矢印は水蒸気フラックス(W/㎡) |

等値線は月平均の気温(℃)、色は平年偏差 |