《顕著な天候事例》冬の少雪と春の高温少雨(2018/19年冬~2019年春)

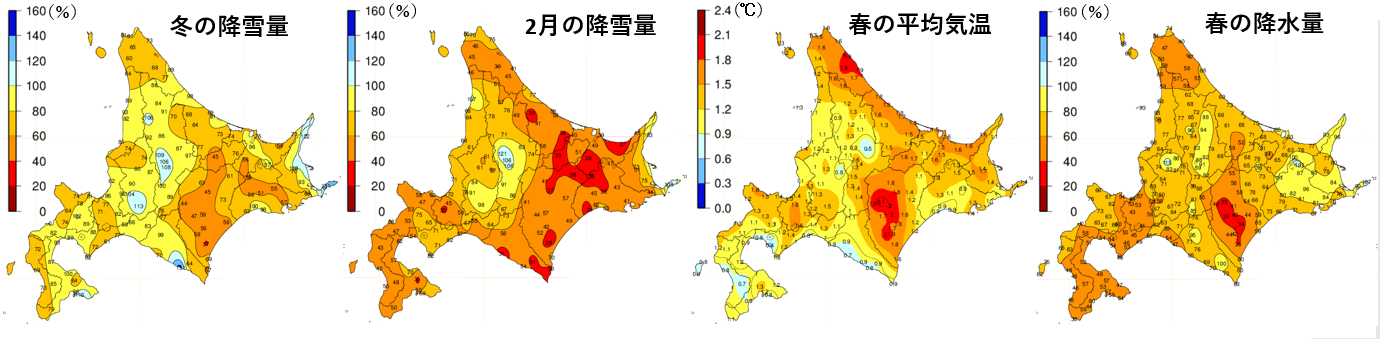

北海道地方の2018/19年冬の降雪量は少なくなりました(冬の降雪量は道内平均で平年比90%)。

特に冬の後半にあたる2月は、統計を開始した1961年以降、少ない方から第3位となる少雪(2月の月降雪量の道内平均は平年比67%)となったことに加え、

その後の春(3~5月)の平均気温の北海道平均は平年比+1.4℃とかなり高くなったため、急速に雪融けが進みました。

また、春の降水量はかなり少なくなりました(春の降水量の道内平均は平年比64%)。

このため、2019年春は、ダムの水位の低下、土壌の乾燥による砂嵐、農作物の生育不良など、冬の少雪と春の高温少雨の影響が、各地に現れました。

図1 (左端)2018/19年冬の降雪量合計の平年比、(中央左中)2019年2月の降雪量合計の平年比、(中央右)2019年春の平均気温の平年差、、(右端)2019年春の降水量の平年比

2018/19年冬に少雪となった背景

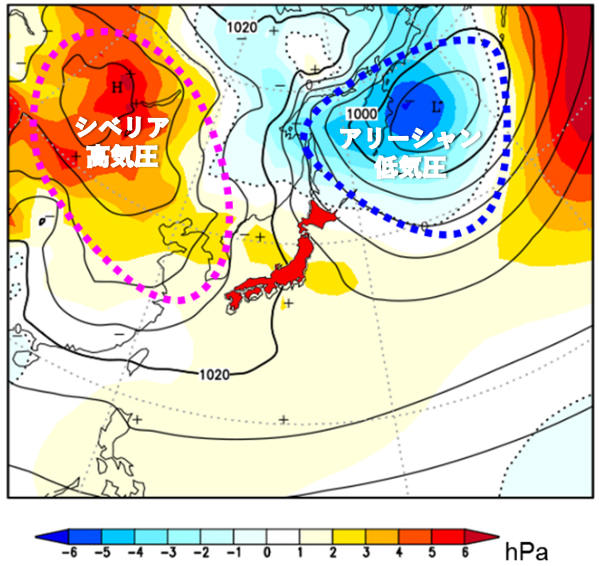

シベリア高気圧とアリューシャン低気圧がともに強く、冬型の気圧配置が卓越したため、冬の日照時間は日本海側で少なく、太平洋側で多くなりました。

また、本州付近は高気圧の張り出しの中に入りやすく、本州から北海道方面へ発達しながら通過する低気圧は少なくなりました。

その結果、道内でも発達した低気圧の影響が小さく、まとまった降雪とはならず、顕著な少雪となりました。

図2 2018/19年冬の地上天気図と地上気圧の平年偏差

2019年春に高温少雨となった背景

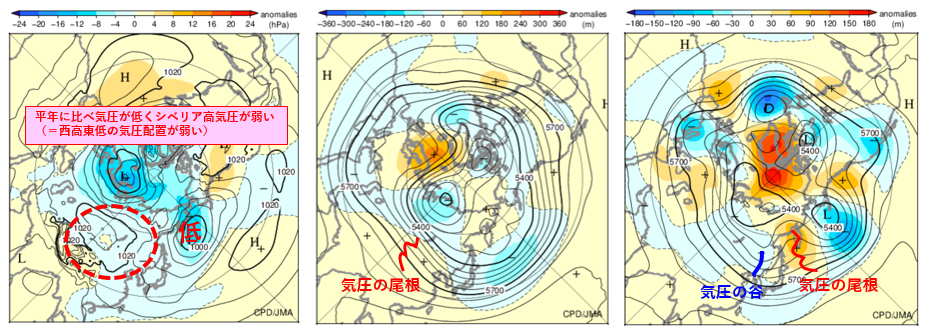

2019年3月は、シベリア高気圧が弱く、日本付近は西高東低の気圧配置が弱くなりました。このため、北海道地方を含めて、全国的に気温が高くなりました。

4月は、北海道付近は上空の偏西風は華北からモンゴル付近で北に蛇行し、モンゴル付近が気圧の尾根となりました。

このため、北海道付近は北西から南東の流れが卓越し、南からの湿った気流の流れ込みは弱くなりました。

5月は、カムチャツカ半島付近の上空の気圧の尾根に対応して、道内も高気圧に覆われやすくなりました。

一方、中国東北区付近の上空の気圧の谷に対応して地上では低気圧が発達して、北海道付近は南から暖かい空気が流れ込みやすくなりました。

図3 (左)2019年3月の地上天気図と平年偏差、(中央)2019年4月の上空約5500mの天気図、(右)2019年5月の上空約5500mの天気図

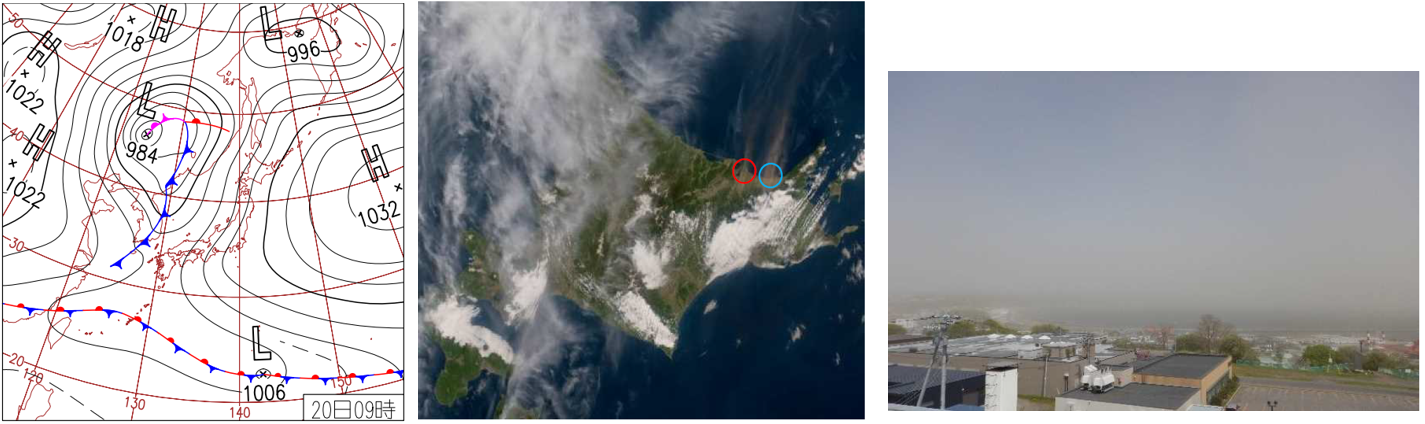

5月20日は、日本の東で勢力を強めた高気圧と中国東北区で発達した低気圧影響で、北海道付近では気圧の傾きが大きくなりました。

オホーツク海側では、冬の少雪と春の少雨の影響で地面が乾燥している中で強い風が吹いたため、

ちりや砂が広範囲に巻き上げられ、気象衛星でもみられるほどの砂嵐が発生しました(右図の赤丸・青丸)。

図4 2019年5月20日 (左)地上天気図、(中央)衛星画像(トゥルーカラー再現画像)、

(右)網走地方気象台屋上から見た北側の様子(気象台職員撮影)

(右)網走地方気象台屋上から見た北側の様子(気象台職員撮影)

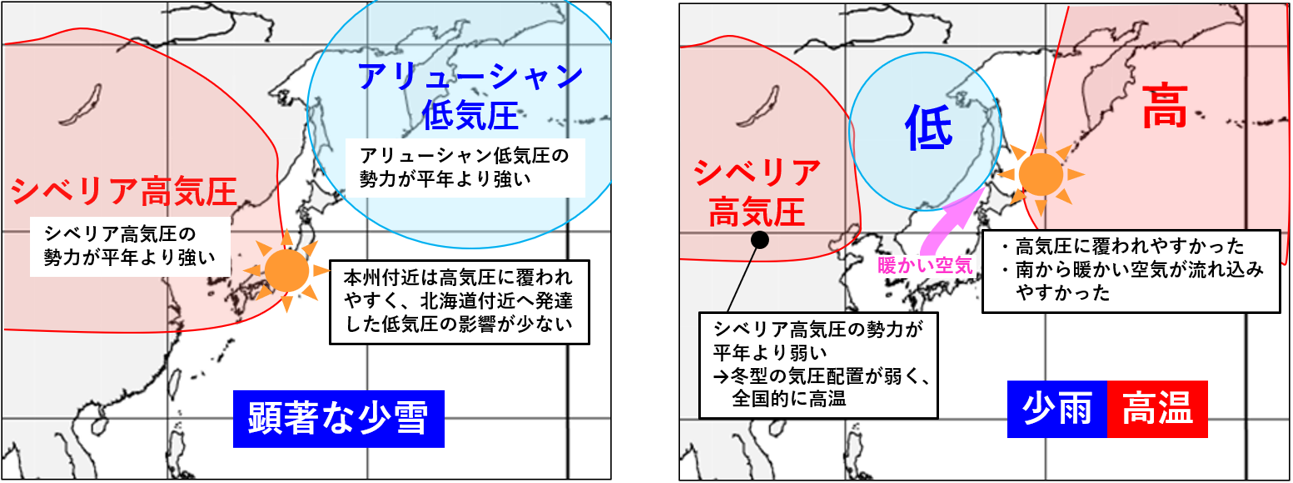

まとめ

2018/19年冬は顕著な少雪、また、2019年春は高温で少雨となりました。

これらの要因として、以下のことが挙げられます。

【2018/19年冬は顕著な少雪(左図)】

これらの要因として、以下のことが挙げられます。

【2018/19年冬は顕著な少雪(左図)】

- シベリア高気圧とアリューシャン低気圧がともに強く、冬型の気圧配置が卓越。

- 冬の日照時間は日本海側で少なく、太平洋側で多くなった。

- 本州付近は高気圧に覆われやすく、北海道付近へ発達した低気圧の影響が少なかった。

- このため北海道はまとまった降雪にならず顕著な少雪となった。

- 3月は、シベリア高気圧が弱く、西高東低の気圧配置が弱く、全国的に気温が高くなった。

- 4月は、モンゴル付近が気圧の尾根となり、湿った気流の流れ込みが弱かった。

- 5月は、中国東北区付近に低気圧が発達し、南から暖かい空気が流れ込みやすかった。

- また、カムチャツカ付近の上空の尾根に対応し、北海道付近は高気圧に覆われやすかった。

- このため北海道はまとまった降水にならず少雨となり、また、高温となった。

図5 (左)2018/19年冬の概念図、(右)2019年春の概念図