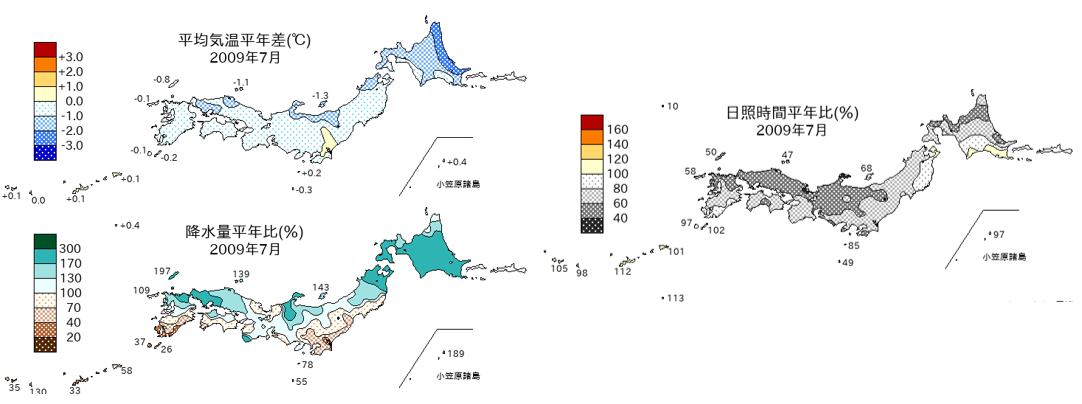

2009年7月の北海道地方の降水量は、平年比214%(平年の2倍以上)で、1946年の統計開始以降1位の多雨となりました。

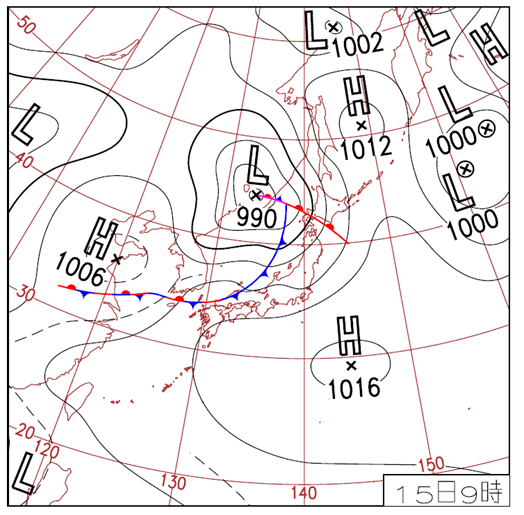

下図は2009年7月15日の天気図です。この日は前線を伴った低気圧の影響で全道的に雨が降り、登別市カルルスでは日降水量が118.5mmとなりました。

15日以外でも北海道付近を発達した低気圧が次々と通ったため、アメダスも含めた観測所で無降水日(1mm以上の雨が降らない日)が1日しかないなど、雨の降る日もまた多くなりました。

日照時間もそのことを示すように平年より少なく、日本海側では平年比59%と1946年の統計開始以降2番目に少ない値となりました。

《顕著な天候事例》記録的多雨(2009年7月)

図1 2009(平成21)年7月15日の地上天気図

図2 2009(平成21)年7月の日本の天候

多雨となった背景 ―太平洋高気圧の張り出しが弱く、低気圧の影響を受けやすい状況

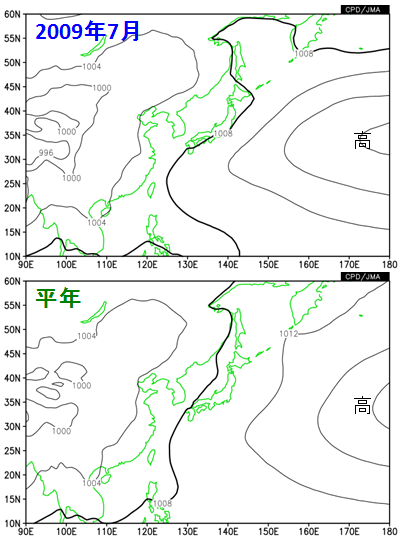

2009年7月と平年の地上天気図(図3の上下)を比較すると、1008hPaの等圧線は平年では日本の西側にあって、太平洋高気圧が時々張り出すことを表していますが、

2009年は北海道や本州の東側まで後退しており、太平洋高気圧の張り出しが弱くなっていたことが分かります。

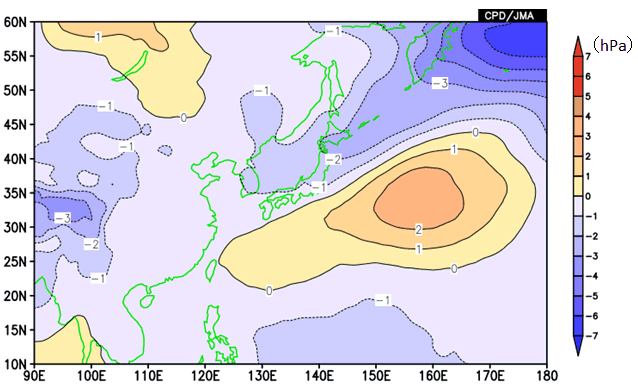

太平洋高気圧の勢力(上下の図の差)を分かりやすくしたのが図4です。日本の南東から南海上には暖色が広がっていますが、日本海から北海道の北東海上にかけては寒色が濃くなっています。

このことは、太平洋高気圧は平年よりも西に張り出していましたが、北海道や本州付近への張り出しが弱く、北海道では悪天をもたらす気圧の谷や低気圧などが通りやすかったことを示しています。

太平洋高気圧の勢力(上下の図の差)を分かりやすくしたのが図4です。日本の南東から南海上には暖色が広がっていますが、日本海から北海道の北東海上にかけては寒色が濃くなっています。

このことは、太平洋高気圧は平年よりも西に張り出していましたが、北海道や本州付近への張り出しが弱く、北海道では悪天をもたらす気圧の谷や低気圧などが通りやすかったことを示しています。

図3 地上平均天気図 2009(平成21)年7月と平年の7月との比較

黒実線は等圧線を示します。

図4 2009(平成21)年7月と平年の7月との地上気圧の差

色合いは平年との気圧差で、暖色ほど平年より気圧が高く、寒色ほど気圧が低いことを示します。

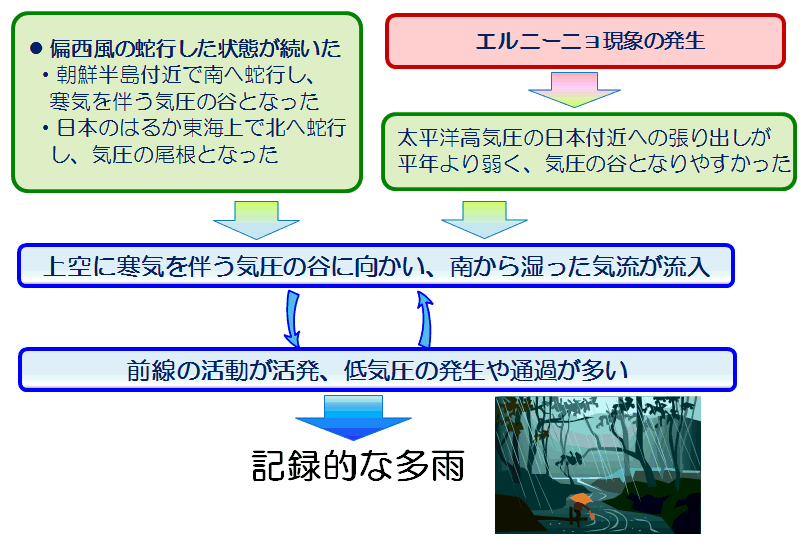

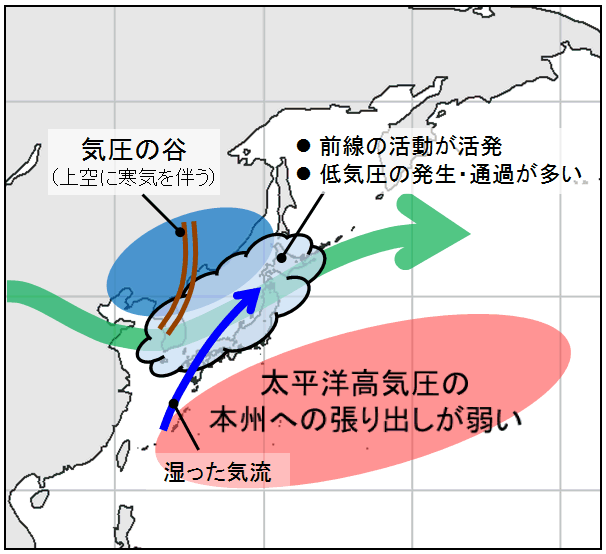

偏西風の蛇行と湿った気流の影響

2009年7月の日本付近の大気の流れは、偏西風(亜熱帯ジェット気流)が朝鮮半島付近で南へ蛇行し、日本のはるか東海上で北へ蛇行していました。

このため、上空に寒気を伴う気圧の谷に向かって、南から湿った気流が流れ込みやすく、日本付近では、前線の活動が活発で、低気圧の発生・通過も多い状態になったと考えられます。

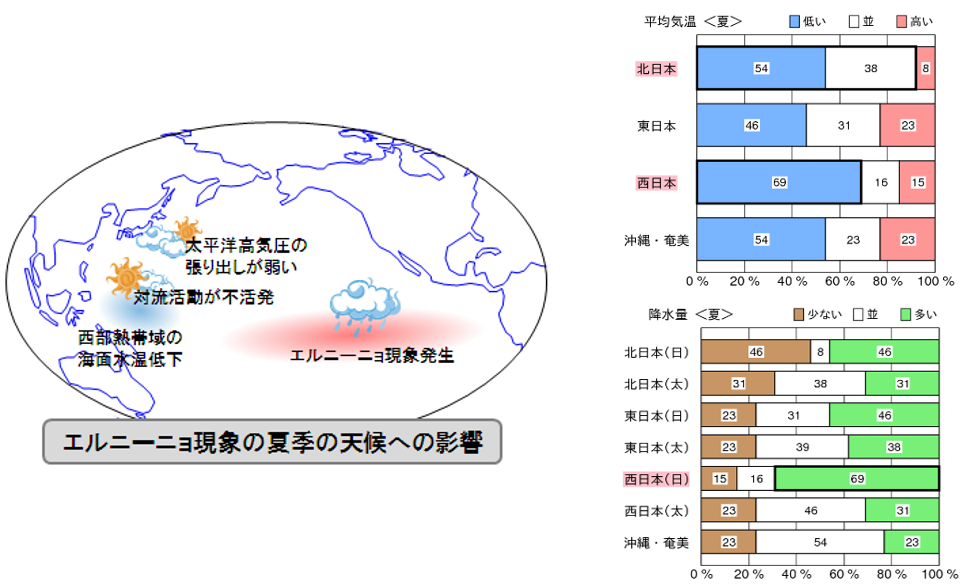

また、2009年の夏はエルニーニョ現象が発生していました。 エルニーニョ現象が発生すると、太平洋の熱帯域では、積乱雲の発生しやすい場所が平年より東へ移動し、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱く、不順な天候になりやすいことが知られています。

また、2009年の夏はエルニーニョ現象が発生していました。 エルニーニョ現象が発生すると、太平洋の熱帯域では、積乱雲の発生しやすい場所が平年より東へ移動し、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが弱く、不順な天候になりやすいことが知られています。

図5 2009(平成21)年7月が記録的な多雨となった理由の概念図

図6 エルニーニョ現象発生時の、日本の夏(6~8月)の天候への影響

まとめ

2009年7月は、エルニーニョ現象の発生などに伴い太平洋高気圧の張り出しが弱かったほか、偏西風の蛇行が同じような位置で続いたことから、北海道は活発な前線や低気圧の影響を多く受けました。

このため、記録的な多雨になったと考えられます。