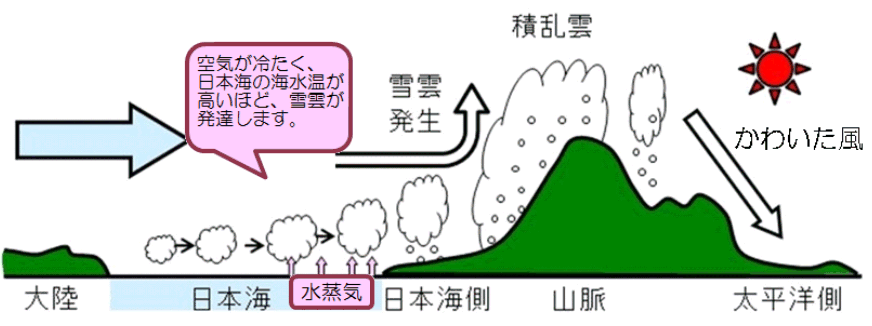

シベリアから吹く冷たく乾いた空気は、暖かい日本海で水蒸気を補給し、雪雲を作ります。

このとき、海に接する空気は暖められますが、上空は冷たく乾燥したままのため、大気の状態は不安定となって雪雲が発達します。

また、北海道に達した雪雲は、山岳などにより強制上昇することで更に発達し、日本海側に大雪をもたらしますが、北海道の背骨にあたる大雪山系や日高山脈などで雪雲は遮られ、オホーツク海側や太平洋側では晴れる日が多くなります。

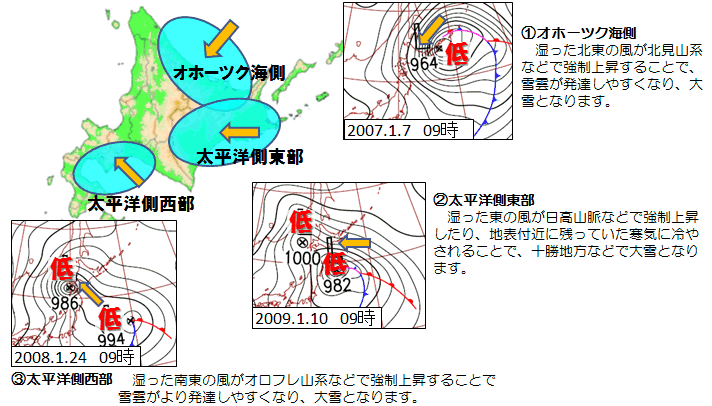

《コラム》冬の北海道で大雪となる3つのパターン

- 大陸からの冷たく乾いた空気、暖かい日本海、北海道の地形が雪を日本海側でより降らせやすくします。

図1 冬型の気圧配置がもたらす大雪の概念図

冬型の気圧配置がもたらす大雪の事例

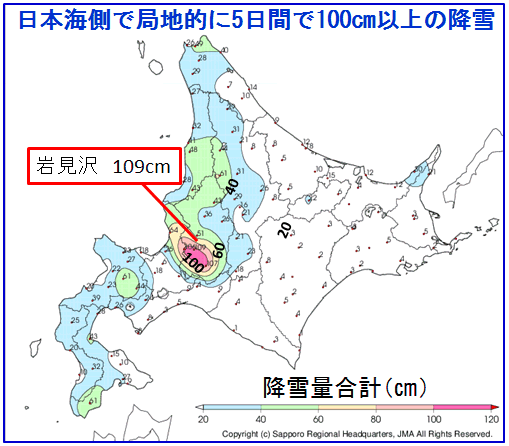

2011年から2012年の冬、冬型の気圧配置が長く続いて日本海側で記録的な大雪(1月11~15日の降雪量合計)

図2 2012(平成24)年1月11~15日の降雪量合計

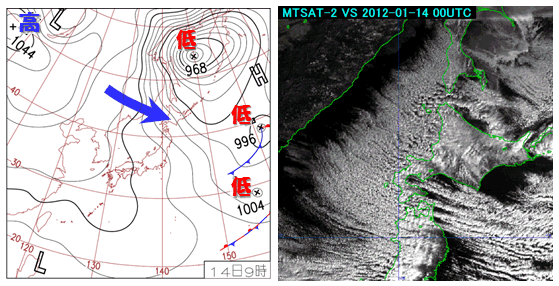

図3 (左)2012(平成24)年1月14日9時の天気図と(右)気象衛星ひまわりの画像

オホーツク海には発達した低気圧(968hPa)が、大陸には優勢なシベリア高気圧があって、北海道付近は冬型の気圧配置となっていました。

2012年の1月は冬型の気圧配置となる日が多く、ひまわりの画像で見られるような、海上で発生した雪雲がほぼ同じような場所に流れ込んでいました(天気図の矢印はおおよその風向き)。

このため、1月11日から15日までの降雪量合計が、石狩地方北部から夕張にかけて線状に、1mを超える大雪となりましたが、それほど離れていない札幌では、この期間の降雪量はわずかに6cmでした。

2012年の1月は冬型の気圧配置となる日が多く、ひまわりの画像で見られるような、海上で発生した雪雲がほぼ同じような場所に流れ込んでいました(天気図の矢印はおおよその風向き)。

このため、1月11日から15日までの降雪量合計が、石狩地方北部から夕張にかけて線状に、1mを超える大雪となりましたが、それほど離れていない札幌では、この期間の降雪量はわずかに6cmでした。

- 低気圧の位置で大雪となる地域が変わります。

- 山岳に吹き付ける風(橙色矢印の向き)が大きく関係しています。

- 等圧線の混み合った所を中心に風が強まり、猛吹雪となることがあります。

図4 発達した低気圧がもたらす大雪の概念図

発達した低気圧がもたらす大雪の事例

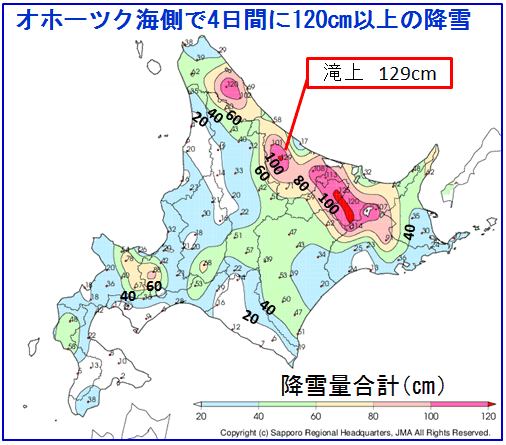

2004年1月13日から16日にかけ、発達した低気圧の影響でオホーツク海側で記録的な大雪と暴風雪

図5 2004(平成16)年1月13~16日の降雪量合計

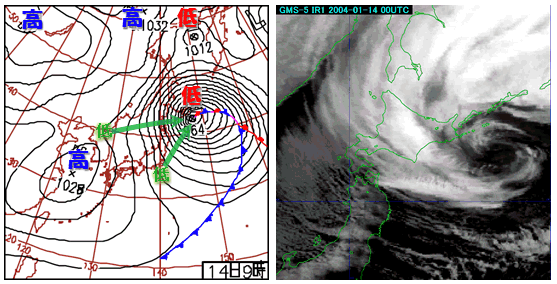

図6 (左)2004(平成16)年1月14日9時の天気図と(右)気象衛星ひまわりの画像

根室の南東海上にある発達した低気圧(964hPa)は、日本海を東進した低気圧と、関東沖を北上した低気圧が北海道付近でひとつになって急速に発達したもので、

13日から14日にかけての24時間で30hPa以上も発達しました(矢印は低気圧の経路)。

ひまわりの画像からは、低気圧に伴う発達した雲が北海道の上空にかかっている様子がわかります(白いほど上空まで雲が広がっていることを示します)。 また、日本海には、冬型の気圧配置に伴う筋状の雲も見られます。

ひまわりの画像からは、低気圧に伴う発達した雲が北海道の上空にかかっている様子がわかります(白いほど上空まで雲が広がっていることを示します)。 また、日本海には、冬型の気圧配置に伴う筋状の雲も見られます。

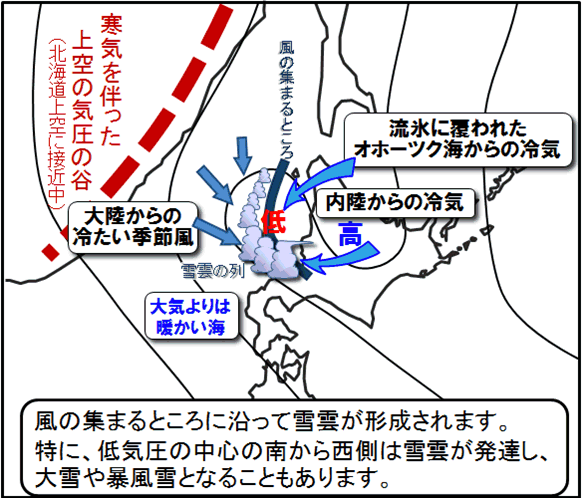

- 冬型の気圧配置が緩み始めると、北海道の西海上に小さな低気圧が発生し、局地的な大雪や暴風雪となることがあります。

図7 小さな低気圧の発生概念図

北海道では、冬型の気圧配置が緩んでくると、内陸を中心に晴れて気温が下がり、内陸から海へ吹き出す冷たい風が発生します。

この風と大陸からの季節風が、北海道のすぐ西海上で集まるようになります。

このとき、上空に強い寒気を伴う気圧の谷が近づくと、北海道の西海上に小さな低気圧が発生します。

低気圧の規模は小さいですが、低気圧の南側から西側にかけて等圧線が非常に混み合って、風が強まり雪雲も発達します。

小さな低気圧は冬の間に何度か発生します。また、この低気圧が陸上に進入すると局地的な大雪や暴風雪となることがあります。

このとき、上空に強い寒気を伴う気圧の谷が近づくと、北海道の西海上に小さな低気圧が発生します。

低気圧の規模は小さいですが、低気圧の南側から西側にかけて等圧線が非常に混み合って、風が強まり雪雲も発達します。

小さな低気圧は冬の間に何度か発生します。また、この低気圧が陸上に進入すると局地的な大雪や暴風雪となることがあります。

小さな低気圧がもたらす大雪の事例

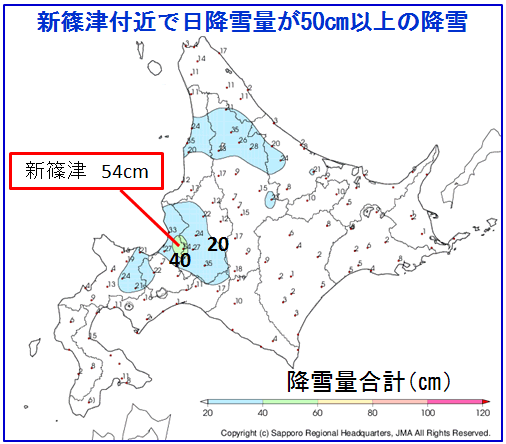

2011年12月5日上空の強い寒気に伴い小さな低気圧が発生、新篠津で局地的に猛吹雪

図8 2011(平成23)年12月5日の日降雪量

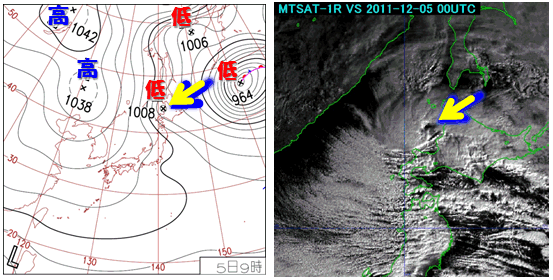

図9 (左)2011(平成23)年12月5日9時の天気図と(右)気象衛星ひまわりの画像

冬型の気圧配置が続く中、北海道西岸に上空の強い寒気に伴う小さな低気圧が発生し、ゆっくりと南下しました。

この低気圧は石狩湾付近で陸地に入って次第に不明瞭となり、再び冬型の気圧配置となりました。

天気図を見ると、この低気圧(矢印)の南から西側は等圧線が混み合っていて、ひまわりの画像では中心が台風の目のように小さく渦を巻いているのが確認できます。 また、渦の南から西側にかけては発達した雪雲が見られ、この雪雲が通過した新篠津では日降雪量が54cm、日最大風速24.2m/s(西風)の猛吹雪となりました。

天気図を見ると、この低気圧(矢印)の南から西側は等圧線が混み合っていて、ひまわりの画像では中心が台風の目のように小さく渦を巻いているのが確認できます。 また、渦の南から西側にかけては発達した雪雲が見られ、この雪雲が通過した新篠津では日降雪量が54cm、日最大風速24.2m/s(西風)の猛吹雪となりました。