紅葉のはなし

|

秋になり気温が下がってくると、落葉広葉樹は冬への準備として、凍結を防ぐため自ら葉を落とし休眠状態となって春を待ちます。 まず葉と枝の間に離層という仕切りを作ります。離層ができると養分が行き来できなくなり、葉の中に貯められた養分と、老化し分解された葉緑素クロロフィルからアントシアニンという赤い色素が作られます。 また、クロロフィルが分解されると、もともとあった黄色のカロチノイドという色素が目立ってきて黄色に見えるようになります。紅葉も黄葉も「こうよう」と読みますが、木の種類や個体差や気候条件によって、紅く見えたり黄色く見えたりするようです。 美しい紅葉になるための条件は、十分な日当たり、夜間の冷え込み、適度な湿度や、また見る側にとって濁りのないきれいな空気ということが挙げられます。 以上のことから渓谷などに紅葉の名所が多いのは、これらの条件を備えているからなのです。 気象台では桜の開花日等同様、「紅葉日」と「落葉日」を観測しており、旭川では、毎年決まった標本木「やまもみじ」の「大部分の葉が紅(黄)葉した日」を紅葉日、「葉の約8割が落葉した日」を「落葉日」としています。 旭川のやまもみじの平年値は 「紅葉日」の平年は10月23日 「落葉日」の平年は11月2日となっています。 各地の同じ紅葉日を結んだ線を紅葉前線といい、桜前線とは逆に北から南下していく様子に秋の深まりを感じるのは、我々気象台の職員だけではないでしょう。 |

| 前のページに戻る | |

霜のはなし

| 霜とは、大気中の水蒸気が地面や地物の表面・雪面などに集まってきて凍った氷の結晶の事です。 霜の発生は、地上の気温が3℃以下になっている場合が多く、植物の葉などは細胞組織が凍結や低温のために損傷するので農作物が被害を受けることがあります。 気象台では、3℃以下の最低気温が予想された時に霜注意報を発表しています。 初霜を観測した日の順位は右の通りになります。(2024年までの統計による) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

初冠雪のはなし

| 夏が終わり徐々に冬が近づく季節になると、道内の高い山々の山頂では冬の前触れとなる雪が降り積もります。 この時期、気象台で観測する季節現象に『初冠雪』(はつかんせつ)があります。初冠雪は8月以降、対象となる山の山頂に雪が積もり、それが山麓の気象官署から初めて確認できた日をいいます。 道内では全部で7 箇所(2021年10月現在)の山(稚内:利尻山、旭川:旭岳、網走:斜里岳、釧路:雌阿寒岳、札幌:手稲山、室蘭:鷲別岳、函館:横津岳)で初冠雪の観測を行っています。 旭川地方気象台では旭岳の初冠雪の観測を担当しています。旭岳は平年の初冠雪が道内では最も早く(平年9月25日)、次いで利尻山(平年10月3日)、斜里岳(平年10月14日)、雌阿寒岳(平年10月17日)の順となっています。 旭岳の初冠雪を観測した日の順位は以下のようになります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旭岳、十勝岳の冠雪 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

初冠雪の時期、軽装備で山に登り、悪天候での遭難事故がたびたび起きています。登山の際には、気象情報を十分に確認することが大切です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雪のはなし

|

気象庁では初めて雪が降った日を雪の初日(初雪)として観測しています。 また、日最深積雪が1㎝以上となった状態を積雪といい、さらにその状態が30日以上続くと長期積雪(根雪)といいます。 積雪になった最初の日や長期積雪になった最初の日についても、初雪と同様に観測を行っています。 ただし、長期積雪については、条件を満たした日が初日となるため、確定するまでに少し時間がかかります。 旭川の初雪の平年値は10月19日、積雪(日最深積雪が1㎝以上から算出)初日の平年値は11月4日、長期積雪(日最深積雪が1㎝以上から算出)初日の平年値は11月24日です。 |

|

| 前のページに戻る | |

なだれのはなし

|

気象台では雪崩による災害が予想される時になだれ注意報を発表しています。 なだれ注意報では、主に一般の方々が居住している地域や生活道路、鉄道等を対象として注意を呼びかけます。 なだれは煙のようにふわふわして見えますが、木や建物を一瞬にして吹き飛ばすものすごい破壊力をもっています。そのスピードは時速300㎞以上で新幹線よりも速くなることがあります。 なだれは、大雪が降った時に発生する「新雪表層なだれ」と、春先気温が高くなった時に発生する「全層なだれ」とに分類されます。 |

| 前のページに戻る | |

最低気温のはなし

|

旭川で史上最も低い気温を観測したのは1902年(明治35年)1月25日、旭川地方気象台の前身である上川二等測候所で氷点下41.0℃を記録しました。 この氷点下41.0℃は気象官署が観測した日本の気温で最も低い気温となっています。旭川を含めて上川地方は、盆地にあるため、風の弱い晴れた日の朝は放射冷却により特に冷えやすく非常に寒い地域です。 しかし、最近の旭川は都市化の影響などで年間の最低気温は徐々に上昇してきており、氷点下30℃以下まで下がる日は稀になってきました。 1954年(昭和29年)1月24日に氷点下30.0℃を観測して以来、旭川で氷点下30℃以下は観測していません。(2024年4月1日現在) 日本の最低気温順位、旭川の最低気温順位はそれぞれ以下のようになります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ダイヤモンドダストのはなし

|

風のない日に、空気中の水蒸気が凍って出来た非常に小さな氷の結晶がゆっくり落ちてくる現象です。 氷の結晶が、ダイヤモンドの粉ようにきらきら輝いて見えることから名づけられました。 北海道では厳冬期の1月から2月頃に、明け方の気温が氷点下10℃以下になる地域で見られる事があります。 ダイヤモンドダストに太陽の光が反射して出来るサンピラーや、サブサンという現象もあります。 |

| 前のページに戻る | |

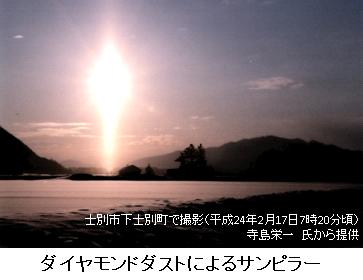

サンピラーのはなし

|

太陽柱とも言い、朝日や夕日から光の柱が伸びて輝いているように見えます。 太陽の光がダイヤモンドダストの氷晶や、上層の薄い雲に反射して起こる現象ですが、風のない良く晴れた日に見えることが多いようです。 同じ現象として、天気の良い日中に見えるサブサンや、街の光や車のライトで起こるライトピラー。月の光で起こるムーンピラーがあります。 |

|

|

| 前のページに戻る | |

幻日のはなし

|

厳しく冷え込んだ朝にはダイヤモンドダスト(細氷)が観測されることがあります。 朝日に輝く氷の結晶はキラキラと美しいものですが,時には珍しい現象を引き起こします。 写真は旭川地方気象台屋上から撮影したものです。本物の太陽は真ん中のひとつだけですが,光の屈折により太陽が3つあるように見えますね。このような現象を幻日(げんじつ)といいます。 この日は風も穏やかで,撮影した時間に日最低気温が観測されました。 |

| 前のページに戻る | |

環水平アークのはなし

|

環水平アークは、水平環・水平虹とも呼ばれる大気光象の一種です。 太陽の光が、上空の高い雲の粒(氷晶)によって折り曲げられることで、帯状・または弧状に現れます。 太陽光に含まれる色または光の波長によって、進む方向が異なるため、太陽に近い方に暖色系(赤系)遠い方に寒色系(青系)の配列となって映ります。 太陽から46度下の位置に現れるのが特徴で、太陽が低い位置にあると、山などの地形や建造物の陰となるため、見ることはできません。 上川・留萌地方では、昼の時間が長くなる5月~7月にかけて、時間帯は、太陽が高くなる10時から12時頃にかけて見える確率が高くなります。 環水平アークが撮られたこの日は、日差しがある中、大陸の低気圧から広がる上空の高い雲がかかることにより、環水平アークが出現するための好条件が揃ったものと思われます。 |

| 前のページに戻る | |

けあらしのはなし

|

「けあらし」は、冷え込みの厳しい日に海面に発生する湯気のようなものをいいます。 夜に良く晴れて放射冷却が強まると、内陸ではぐんぐん気温が下がります。 この冷たい空気が海に流れ出し、暖かい海水との温度差で霧が発生することで起こります。 |

|

留萌で観測されたけあらし |

|

| 前のページに戻る | |