「さくらの開花日」の長期的な変化

気象庁では、生物季節観測を昭和28年(1953年)から全国で統一した観測方法で開始し、令和2年1月には、全国の気象台・測候所58地点で植物34種目、動物23種目を対象に、開花や初鳴き等を観測していました。本観測は、季節の遅れ進み、気候の違い・変化を的確に捉えることを目的としておりましたが、近年は気象台・測候所周辺の生物の生態環境が変化しており、植物季節観測においては適切な場所に標本木を確保することが難しくなってきました。また、動物季節観測においては対象を見つけることが困難となってきました。このため、気候の長期変化(地球温暖化等)及び一年を通じた季節変化やその遅れ進みを全国的に把握することに適した代表的な種目・現象を継続し、令和3年1月より6種目9現象を対象としています。

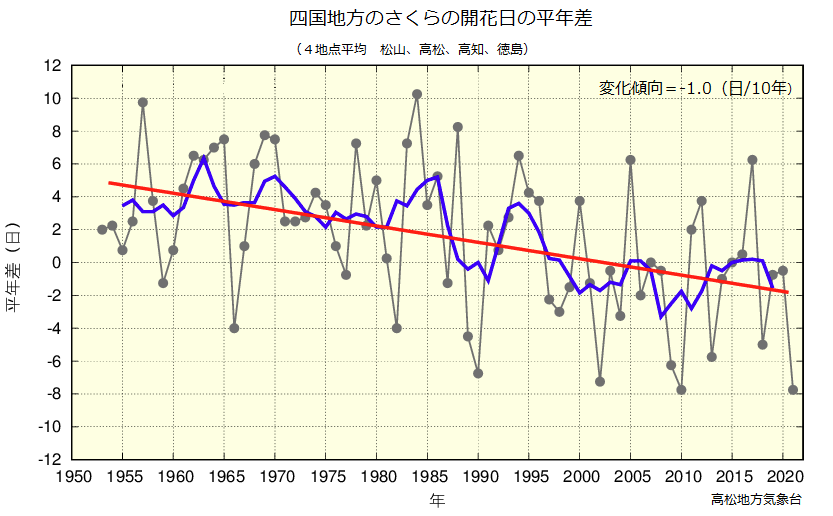

■四国の「さくらの開花日」は、10年あたり1.0日の変化率で早くなっています。■「さくらの開花日」が早まる傾向は、これらの現象が発生する時期における長期的な気温上昇の影響が考えられます。

※平年値(統計期間1991~2020年)

「さくらの開花日」の長期的な変化(四国地方)

- 四国地方の「さくらの開花日」は、早まっています。

折れ線グラフは各年の平年日からの偏差、青い線は偏差の5年移動平均、赤い直線は長期変化傾向を示しています。 |

|||||||||||||||

四国地方における「さくら開花日」の経年変化(1953~2021)

|