香川県の地震活動の特徴

近年、香川県で震度4以上を観測した地震を振り返ります。

香川県内で被害の記録が残っている地震です。

香川県内で被害の記録が残っている地震を個別に紹介します。

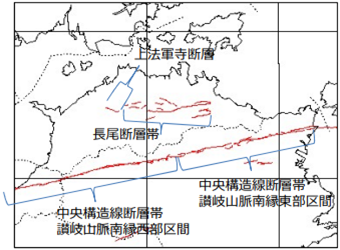

香川県周辺の活断層について説明します。

2021年に香川県西部で発生したマグニチュード3以上の地震を振り返ります。

香川県内の地震活動を理解するうえで参考となるページです。

1 香川県で発生する地震の特徴

黄色背景の文字にカーソルを合わせてください。説明が現れます。香川県に被害を及ぼした海溝型地震については、 南海トラフ沿いの大地震の中で、四国沖から紀伊半島沖が震源域になった場合に、強い揺れや津波による被害をたびたび受けてきた。 例えば、1707年の宝永地震(M8.6)や、1854年の安政南海地震(M8.4)では(宝永地震では28人、安政南海地震では5人)死者や、家屋全壊などの被害が生じた。1946年の昭和南海地震(M8.0)でも、死者52人、多数の家屋全壊や家屋浸水などの被害が生じた。

県内の陸域または沿岸域の浅い場所で発生した被害地震はほとんど知られていない。香川県で発生する地震は、体に感じない地震を含め、発生数の少ないことが特徴です。震度4以上を観測した地震のほとんどは香川県以外の地域を震央とするもので、香川県内に震央を持つ地震は2003年12月13日に発生した播磨灘の地震参考資料:地震調査研究推進本部ホームページ 香川県の地震活動の特徴 https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_chugoku-shikoku/p37_kagawa/

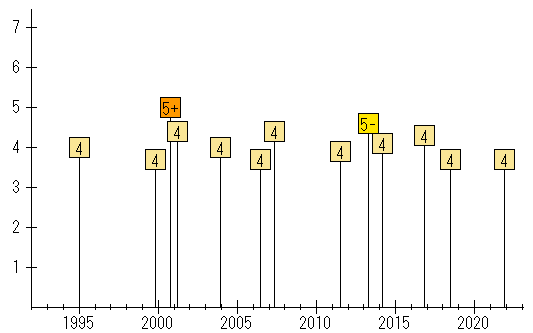

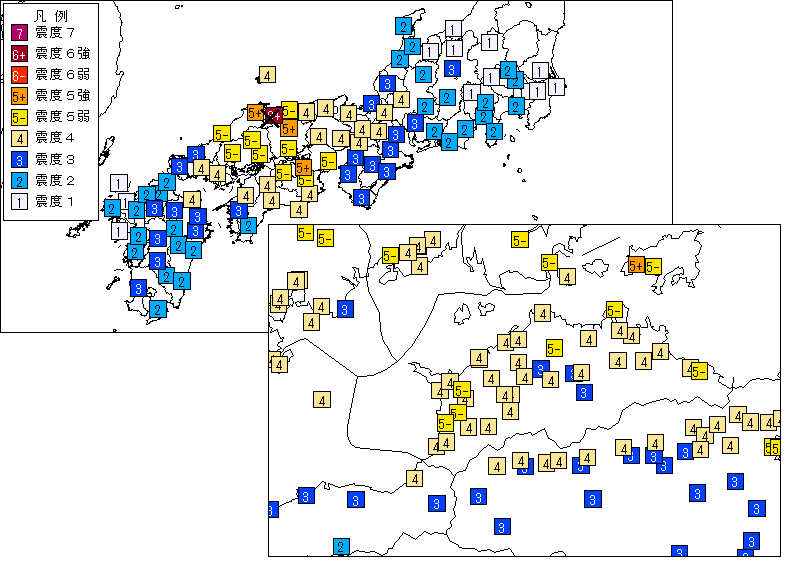

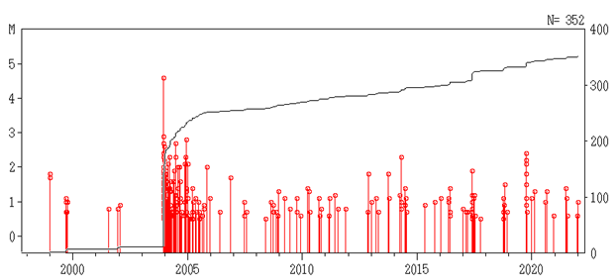

1990年1月1日から2022年1月10日の期間に、香川県で震度4以上を観測した地震の時系列図<図の説明>

|

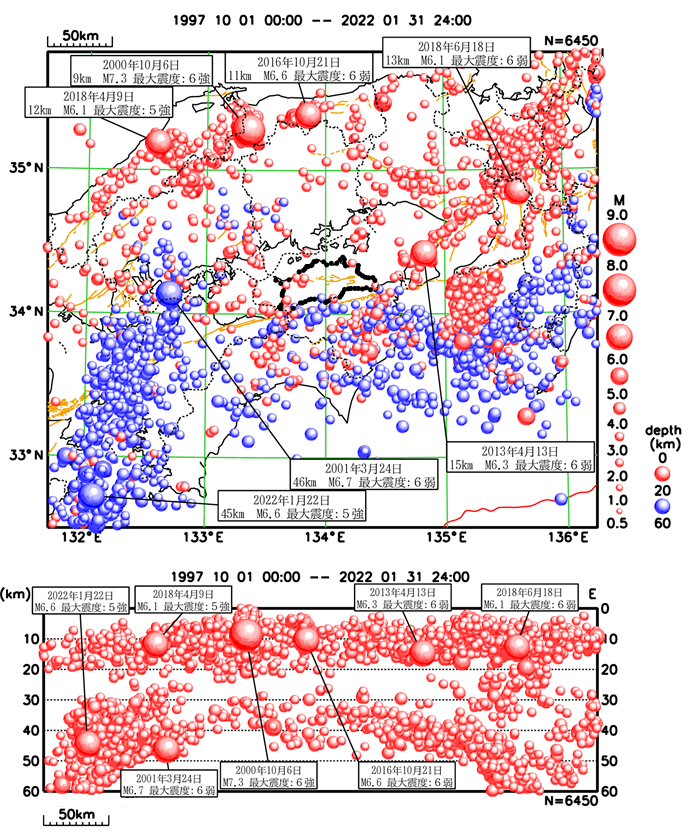

上図 1990年1月1日~2022年1月10日の期間に、震度1以上を観測した地震の震央分布図 深さ0~19㎞の地震を赤、20~100㎞の地震を青で表示、丸の大きさは地震の規模を表す。M6以上の地震に吹き出しをつけた下図 震央分布図の領域を南側から見た断面図<図の説明> |

深さ 人的被害 物的被害 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1707年 10月28日 |

宝永地震 宝永4年10月4日 未刻 |

(5~6尺) |

28人 |

高松で震度6(日本被害地震総覧599-2012による) 家屋倒壊929軒、丸亀城破損、五剣山の1峰が崩落 津波で相当の被害あり |

||

| 1854年 12月24日 |

安政南海地震 嘉永7年11月5日 申の中刻 |

(香西)で 1尺 (30cm) の津波あり |

5人 負傷者 19人 |

県内最大震度5~6(日本被害地震総覧599-2012による) 倒壊家屋2961軒、土蔵被害157ヶ所、塩浜石垣崩れ 3769間、塩浜堤大破7226間、川堤崩れ6456間、堰崩れ 491ヶ所、池大破264ヶ所、橋被害126ヶ所 満潮と重なり、県東部沿岸(志度浦と津田浦)で被害あり |

||

| 1927年 3月7日 |

北丹後地震 | 18km |

津波あり |

多度津で震度4 小被害 |

||

| 1946年 12月21日 |

昭和南海地震 | 24km |

の高さ42cm の津波を観測 |

52人 負傷者 273人 |

高松・多度津で震度5 家屋全壊608戸、半壊2,409戸、道路損壊238箇所、 橋梁破損78箇所。また、堤防決潰・亀裂154箇所による 塩田の浸水被害、地盤沈下による無形の被害あり |

|

| 1995年 1月17日 |

平成7年(1995年) 兵庫県南部地震 |

16km |

7人 |

高松・多度津・坂出で震度4 屋根瓦の破損等建物被害3戸、県道がけ崩れ1箇所、 水道管破裂2箇所等 |

||

| 1999年 10月30日 |

瀬戸内海中部 | 13km |

観音寺で震度4 被害なし |

|||

| 2000年 10月6日 |

平成12年(2000年) 鳥取県西部地震 |

9km |

2人 |

土庄で震度5強 建物一部破損5棟 |

||

| 2001年 3月24日 |

平成13年(2001年) 芸予地震 |

46km |

高松・土庄・直島・さぬき・小豆島・丸亀・坂出・善通寺・ 観音寺・宇多津・琴平・多度津・三豊・まんのう・ 綾川で震度4 人的被害なく、建物一部損壊10棟の被害あり |

|||

| 2003年 12月13日 |

播磨灘 | 15km |

土庄・小豆島で震度4 被害なし |

|||

| 2006年 6月12日 |

大分県西部 | 145km |

多度津で震度4 被害なし |

|||

| 2007年 4月26日 |

愛媛県東予 | 39km |

高松・さぬき・丸亀・坂出・善通寺・観音寺・宇多津・ まんのう・綾川・三豊・小豆島・直島・三木で震度4 被害なし |

|||

| 2011年 7月5日 |

和歌山県北部 | 7km |

高松・土庄・さぬき・小豆島町で震度4 被害なし |

|||

| 2013年 4月13日 |

淡路島付近の地震 | 15km |

東かがわ・小豆島で震度5弱 被害なし |

|||

| 2014年 3月14日 |

伊予灘の地震 | 78km |

高松・土庄・直島・さぬき・小豆島・丸亀・観音寺・ 多度津・三豊で震度4 被害なし |

|||

| 2016年 10月21日 |

鳥取県中部の地震 | 11km |

高松・東かがわ・土庄・さぬき・小豆島・観音寺・三豊・ 綾川で震度4 被害なし |

|||

| 2018年 6月18日 |

大阪府北部の地震 | 13km |

小豆島で震度4 被害なし |

|||

| 2021年 12月3日 |

紀伊水道の地震 | 18km |

さぬき・東かがわで震度4 香川県立石田高等学校の温室の窓ガラス2枚が損壊 |

参考資料:「日本被害地震総覧599-2012」東京大学出版会、「災害情報」総務省消防庁、「香川県地域防災計画地震対策編」、

「地震による被害状況等について(最終報)令和3年12月3日15時30分現在」香川県 <表の説明>

|

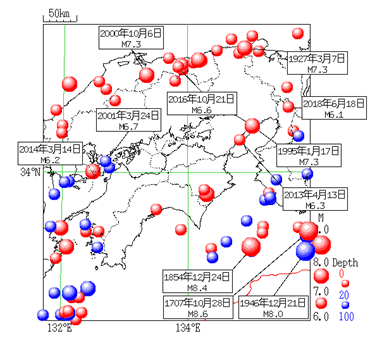

1707年1月1日~2020年12月31日の期間に発生したM6以上の地震の分布。 深さ0~19㎞は赤、20~100㎞は青で表示。丸の大きさは地震の規模を示す。<図の説明> |

宝永地震の香川県への影響

宝永地震は、今から300年程前の1707年10月28日、旧暦では宝永4年10月4日の午後2時頃、遠州灘から四国までの沖合を震源として発生した。死者は5千人以上、負傷者1,300人以上、全壊家屋5万軒以上、流失家屋2万軒近くにも及んだ。実際の被害はこれより数割は多い可能性がある。

高松では震度6の地震動に見舞われている。宝永地震による人的被害は、高松で死者29人。香川県は津波記録がほとんど残されておらず、香川県の津波の記録は、1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震および1946年の昭和南海地震の記録しか見当たらない。

宝永津波については、高松藩の公文書記録(香川叢書二<続讃岐国大日記>、翁嫗夜話巻之一下、消暑漫筆四(東京大学地震研究所編,1983))によると、高松では、「高潮来り平地之上六尺、御城下人家多破壊し、人馬死者多し」とあり、この津波で1.8m浸水したことがわかる。

参考資料:『災害教訓の継承に関する専門調査会報告書1707 宝永地震 第1章 宝永地震の地震像・第2章 宝永地震による被害とその後・第3章 各地の津波被害』

(内閣府ホームページ 災害史・事例集) http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1707_houeijishin/index.html

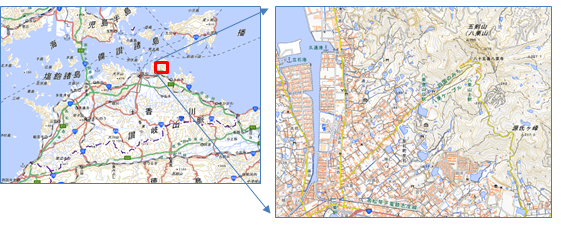

香川県では八栗寺の背面にある「五剣山」の1峰が崩落

香川県高松市にある四国霊場第85番目札所、八栗寺の背面にはもともと5つの峰が立ち並んでいたため「五剣山」と名付けられた山がある。「『先人の教えに学ぶ四国防災八十八話』(国土交通省四国地方整備局.2008)第八十一話八栗の峯くずれる」によると、宝永地震の時に八栗寺から見て東端の峰が崩れ、今では「四剣山」になっており、峰が崩れ落ちた時の音は、約20キロメートル余り離れたところまで聞こえたとある。

「日本被害地震総覧599-2012」東京大学出版会p82の宝永地震の震度分布図によると、高松の震度は6、丸亀では5~6と推定されている。政府の地震調査研究推進本部の長期評価で、今後30年間に70%~80%の高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震では、その地震動により、香川県でもこのような甚大な被害が発生する可能性がある。

|

|

「五剣山」の所在地

(地図は地理院地図を使用)<図の説明>

安政南海地震は紀伊半島沖から四国沖を震源とすると考えられているプレート境界で発生した地震です。「日本被害地震総覧599-2012」東京大学出版会p170によると、震度は高知県や徳島県の沿岸地域で震度6相当、四国を中心に九州東部から中国地方、近畿地方の西部で震度5相当以上、香川県では震度5~6相当と推定されています。

津波は四国の太平洋沿岸や潮岬付近以西の紀伊半島沿岸で高さ3m~16m以上の津波高となったと推定されている。高松では、天守櫓の瓦・壁が落ち、領内でつぶれた家の数2973であった。丸亀では、つぶれた家の数50、大破した家1000余りがあった。また「香川県地域防災計画【地震対策編】」p18によると、高松市西部(香西)で1尺(30cm)の津波があり、満潮と重なって、志度浦と津田浦(共に県東部沿岸)で被害があった。

多度津で震度4を観測。小被害があった。 「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1946年12月21日04時19分、和歌山県南方沖を震源とするM8.0の地震が発生した。この地震では津波も発生し房総半島から九州に至る海岸を襲ってその被害は地震によるものよりも大きくなった。香川県では地震動による被害が顕著(高松市、多度津町で震度5を観測)でした。地盤の軟弱な沖積層や埋め立て地では地盤が沈下した所が多く、地震被害が大きくなりました。被害は北部の海岸方面ならびに河川に沿った地域で圧倒的に多く、南部山岳方面はわずかでした。高松市では、西浜町予讃線の分岐点での災害が最もひどく、西浜校区と二番丁校区で全市の死者22人のうち20人が出た。坂出市では築港方面の被害が大きく、船着場付近のコンクリート道路が亀裂を生じた。

香川県の被害とりまとめによると、県内では全壊家屋が608、半壊家屋が2409、死者が52名あった。家屋の被害は高松市と坂出市で数が多く、全壊家屋は半分以上が両市で発生した。これに伴い、死者数も両市で県内の7割以上を占めている。

参考資料:「南海道大地震調査概報 昭和22年5月1日 中央気象台 p48」

津波の影響については、高松港に21日7時10分、押しの津波が到達、21日10時10分に周期55分の津波で最大波高42cmを観測した。

参考資料:「気象庁 津波予報・観測データ検索」 <表の説明>

|

|

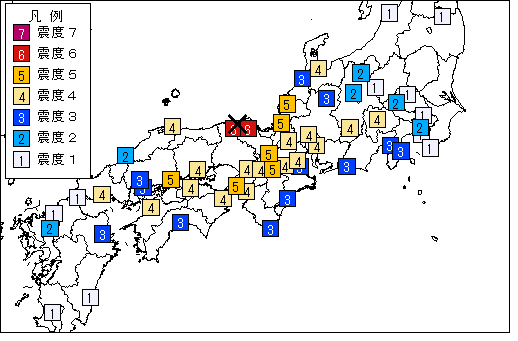

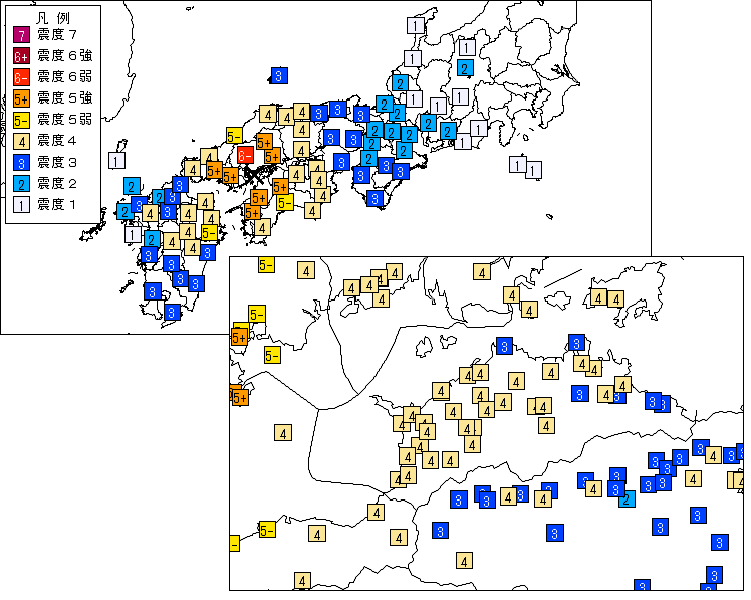

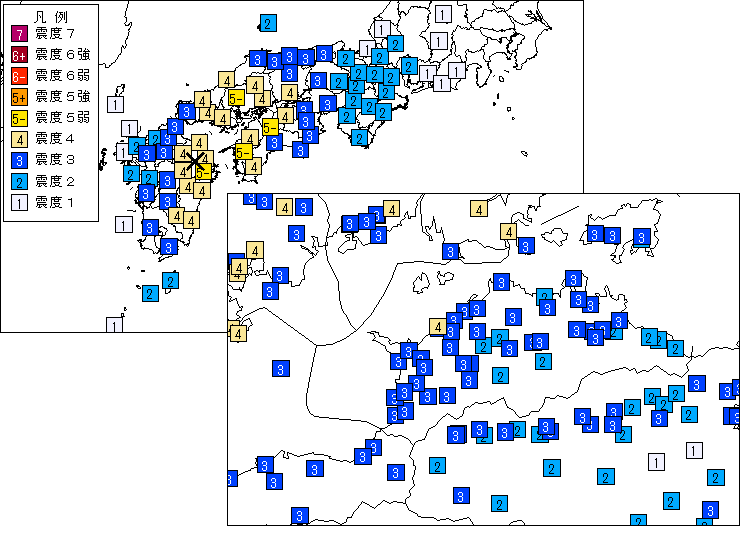

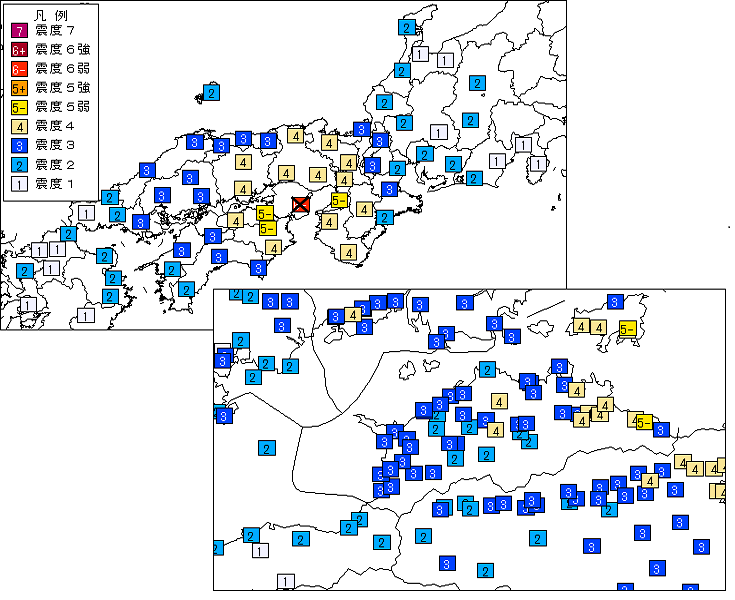

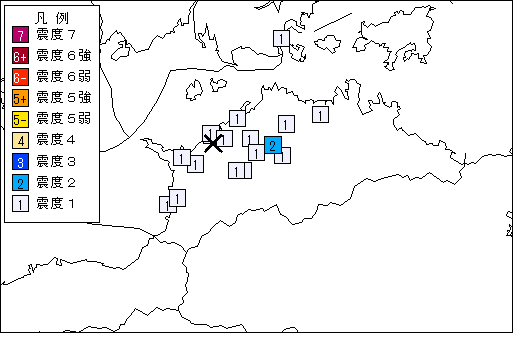

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

高松・多度津・坂出で震度4を観測。負傷者7人の人的被害、屋根瓦の破損等、建物被害が3戸、県道がけ崩れ1箇所、水道管破裂2箇所等があった。

|

|

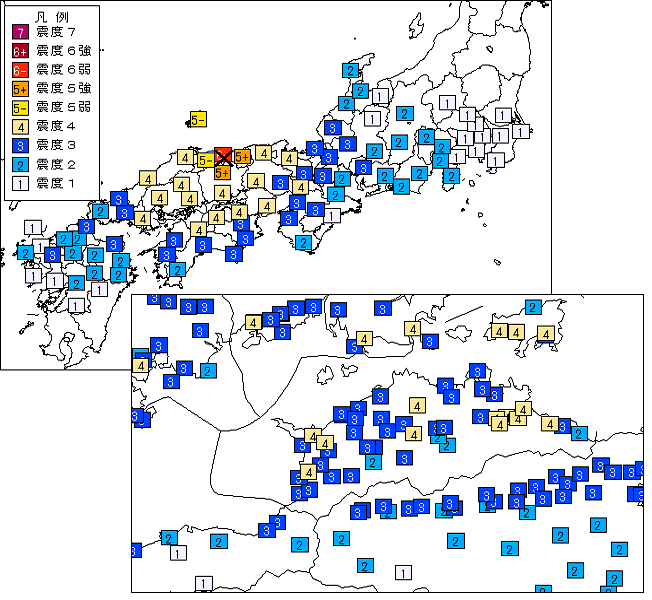

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

被害なし。

|

|

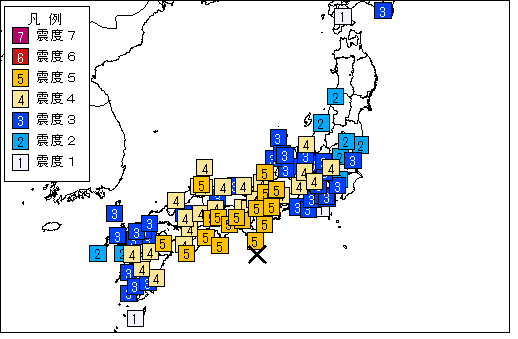

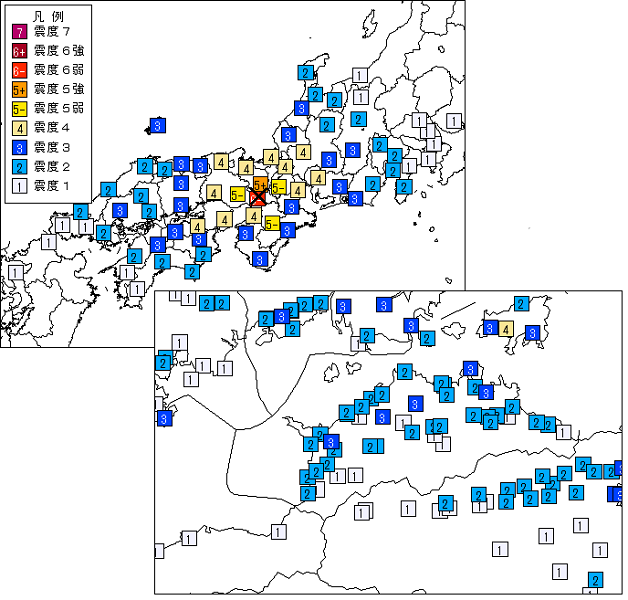

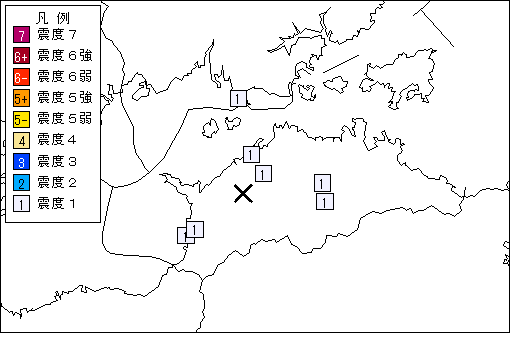

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

土庄で震度5強を観測。負傷者2人、建物一部破損5棟の被害があった。

|

|

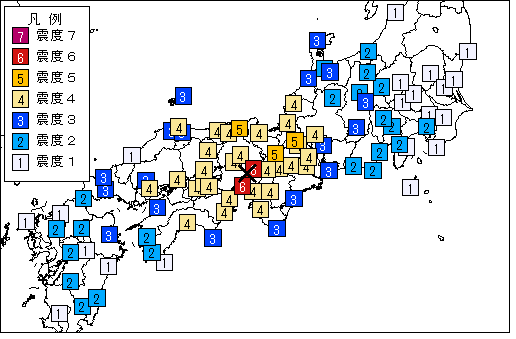

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

人的被害なし。建物一部損壊10棟の被害があった。

|

|

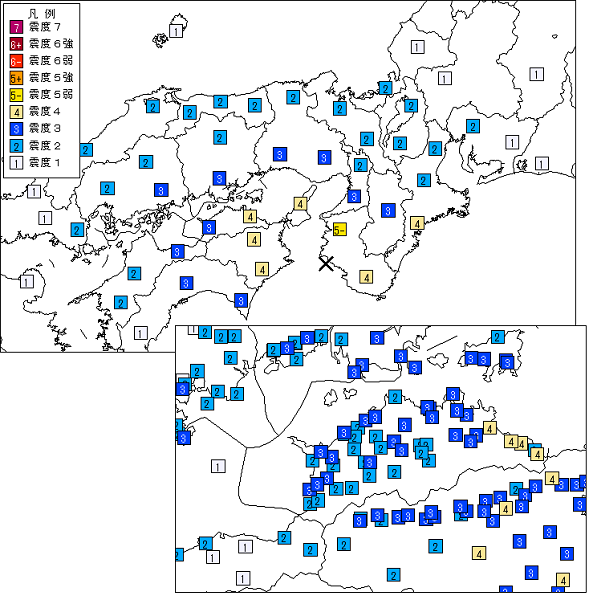

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

被害なし。

|

|

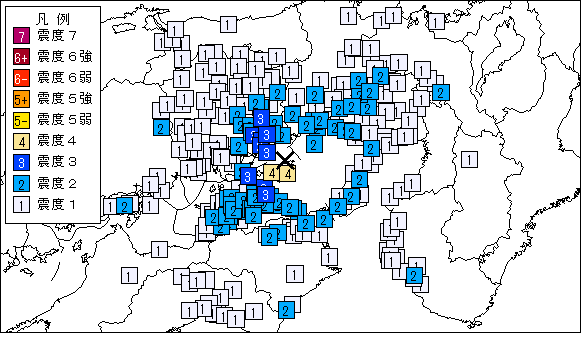

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

|

図1 :震央分布図 1997/10/1~2022/1/10 <図の説明>

|

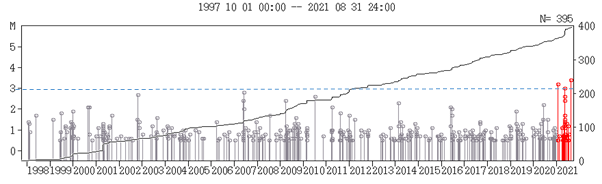

図2 :図1の領域aで発生した地震のM-T図および

地震回数の積算グラフ <図の説明>

被害なし。

|

|

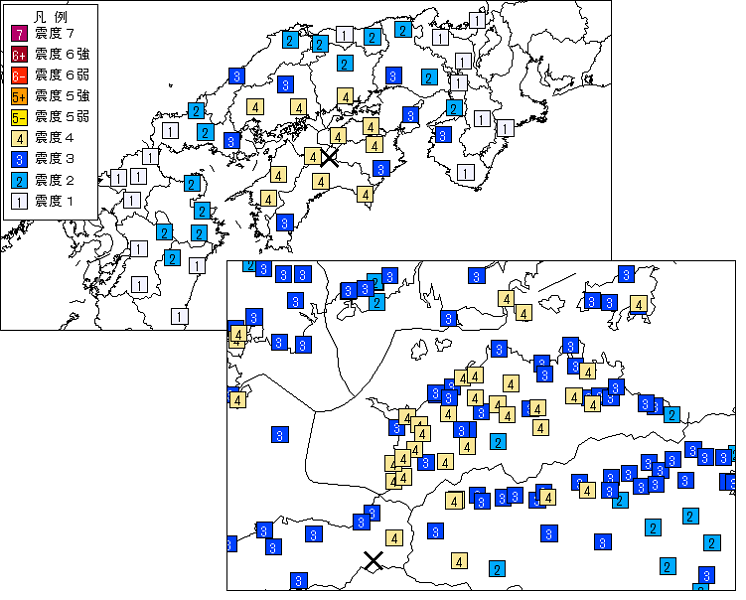

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

東かがわ・小豆島で震度5弱。人的、物的被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

人的、物的被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

人的、物的被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

人的、物的被害なし。

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

人的被害なし。香川県立石田高等学校の温室の窓ガラス2枚が損壊。

参考資料:「地震による被害状況等について(最終報)」

令和3年12月3日15時30分現在 香川県による

|

|

参考資料:「気象庁解説資料作成支援有感地震検索ソフト」による震度分布図 <図の説明>

3 香川県の活断層について

黄色背景の文字にカーソルを合わせてください。説明が現れます。香川県付近の活断層

過去に繰り返し地震を起こし、将来も地震を起こすと考えられる地中のずれを活断層と言う。甚大な被害をもたらした1995年の兵庫県南部地震は、活断層「六甲・淡路島断層帯」の一部が活動して発生した。この地震を契機に、政府の地震調査研究を一元的に推進する機関として「地震調査研究推進本部(以下、地震本部)」が発足し、地震本部は全国の活断層や海溝付近で発生する地震について、その発生位置、規模、発生確率を評価する「長期評価」を行って公表している。

我が国には約2000の活断層があり、地震本部では全国に分布する活断層の調査を効率的に行うため、活動度や活動した際の社会への影響度等を考慮し、調査対象として114断層帯を選定した。

これら114の断層帯は「主要活断層」と呼ばれる。香川県付近には、「長尾断層帯」「中央構造線断層帯」「上法軍寺断層」などの「主要断層帯」がある。表1は各断層帯、断層(以下、断層帯)の「長期評価」の内容、図1は各断層帯の位置です。

表1 香川県付近の活断層の長期評価地震本部ホームページ「主要活断層帯の長期評価」「四国地域の活断層の地域評価」を参考に作成<表の説明> 注:活断層における今後30年以内の地震発生確率 3%以上を「Sランク」、 0.1~3%未満を「Aランク」、 0.1%未満を「Zランク」、 不明(すぐに地震が起きることが否定できない) を「Xランク」と表記している。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||

地震発生確率

「長期評価」の内容には各断層帯の「地震発生確率が含まれている。「地震発生確率」は各断層帯に対し、長期的な地震発生の可能性を、確率値を使って評価するものです。

「地震発生確率」は各種調査の結果から明らかとなった各断層帯における地震の発生間隔と最新の発生時期から算出する。「地震発生確率」は幅を持って推定せざるを得ない場合が多いため、調査によって新たな知見が得られれば、その確率が変化する場合もあるなど、さまざまな不確定さを含んだ数値です。地震発生確率の評価手法の詳細については、地震本部のホームページ報告書「長期的な地震発生確率の評価手法について」

https://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/01b/chouki020326.pdf をご覧ください。

30年以内の地震発生確率

表に掲載した「30年以内の地震発生確率」を見ると長尾断層帯は「ほぼ0%」、上法軍寺断層は「不明」、中央構造線断層帯の「讃岐山脈南縁東部区間」では「1%以下」、「讃岐山脈南縁西部区間」では「ほぼ0~0.4%」でどれも1に満たないような小さな値です。活断層における地震の発生間隔が数千年~数万年と、とても長いため、30年程度以内に発生する確率値は小さく算出される。兵庫県南部地震が確率0.02%~8%で発生したことからも、30年以内に発生する確率が小さいからと言って、地震が起こらないと考えるのは誤りであるということが分かる。

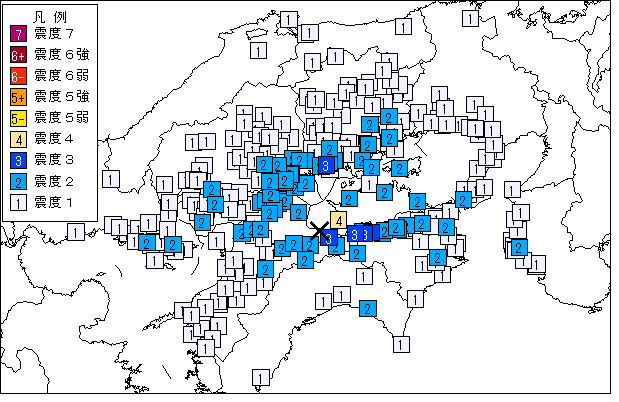

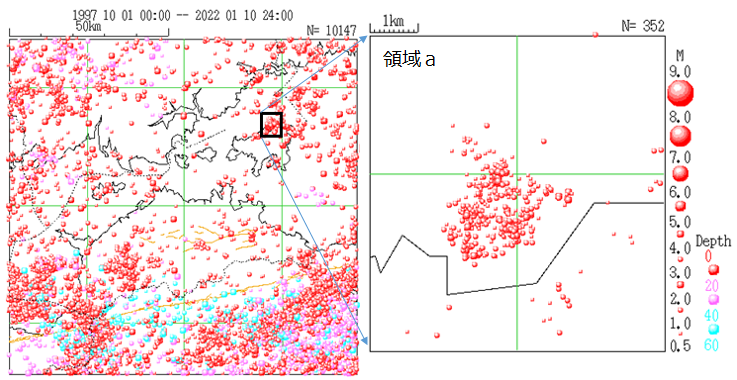

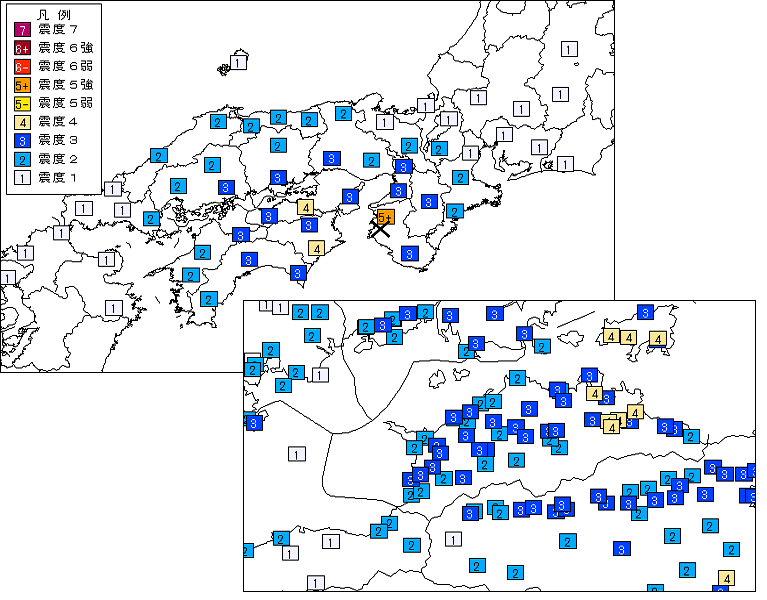

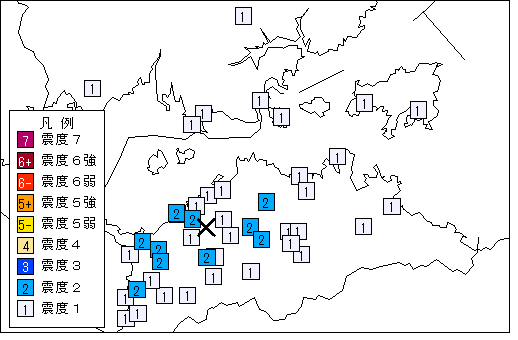

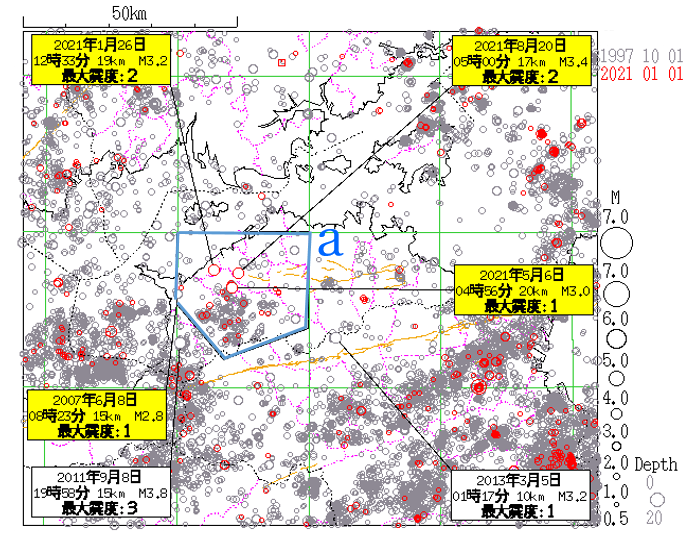

香川県西部では2021年に、震度1以上を観測する地震(いずれもマグニチュード3以上)が3回発生した。1回目は1月26日、2回目は5月6日、3回目は8月20日です。これらの地震は地殻内で発生した浅い地震で、地下の浅い場所で発生するため、地震規模に対して観測される震度が大きくなる特徴があり、特に震央付近の狭い範囲で強い揺れとなる場合がある。

4 特徴的な地震「香川県西部の地震」について

黄色背景の文字にカーソルを合わせてください。説明が現れます。香川県西部では2021年に、震度1以上を観測する地震(いずれもマグニチュード3以上)が3回発生した。1回目は1月26日、2回目は5月6日、3回目は8月20日です。これらの地震は地殻内で発生した浅い地震で、地下の浅い場所で発生するため、地震規模に対して観測される震度が大きくなる特徴があり、特に震央付近の狭い範囲で強い揺れとなる場合がある。

2021年01月26日12時33分 香川県西部 34゚15.0'N 133゚45.7'E 19km M3.2 香川県 震度2 : 綾川町 震度1 : 高松市,丸亀市,観音寺市,三豊市,宇多津町,琴平町,多度津町,まんのう町 2021年08月20日05時00分 香川県西部 34゚14.7'N 133゚49.4'E 17km M3.4香川県 震度2 : 高松市,丸亀市,観音寺市,琴平町,多度津町,三豊市,綾川町 震度1 : 土庄町,直島町,さぬき市,小豆島町,坂出市,善通寺市,宇多津町,まんのう町 香川県西部で発生する浅い地震について、1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域a)ではM3.0程度の地震が時々発生していたが、今年(2021年)は1月26日、5月6日に続き、今回8月20日にも同規模の地震が発生するなど、過去20年余りの期間ではややまとまってM3.0前後の地震が発生した(図2、図3)。 |

|

<図の説明> |

|

<図の説明> | |

|

<図の説明> |

|

図2 震央分布図 1997年10月1日~2021年8月31日 深さ0~20km、M≧0.5 2021年の地震を赤色で表示領域a内で発生したM2.8以上の地震の 吹き出しを黄色で着色 橙色の線は地震調査研究推進本部の長期 評価による活断層を示す<図の説明> |

|

図3 領域a内で発生した地震の M ? T 図・地震数の積算グラフ (破線はM3に沿って描画) 領域a内の地震活動は、2021年 に従来よりも高まっている |