バンド15差分画像

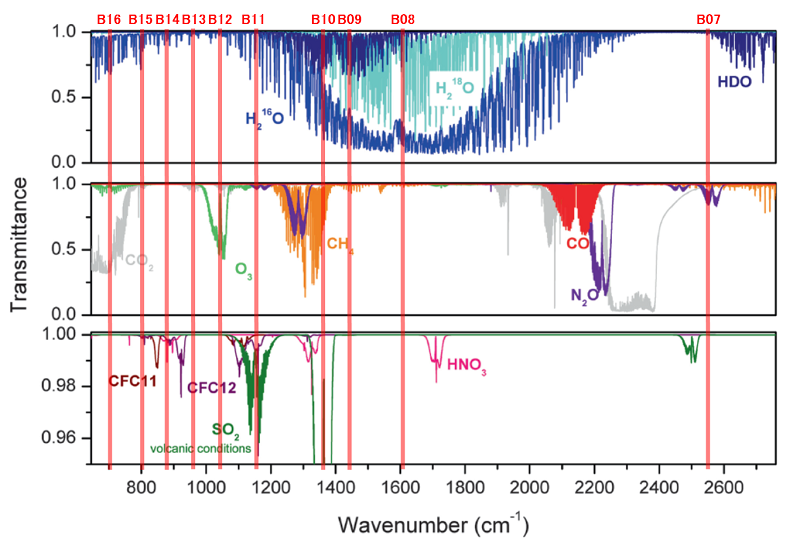

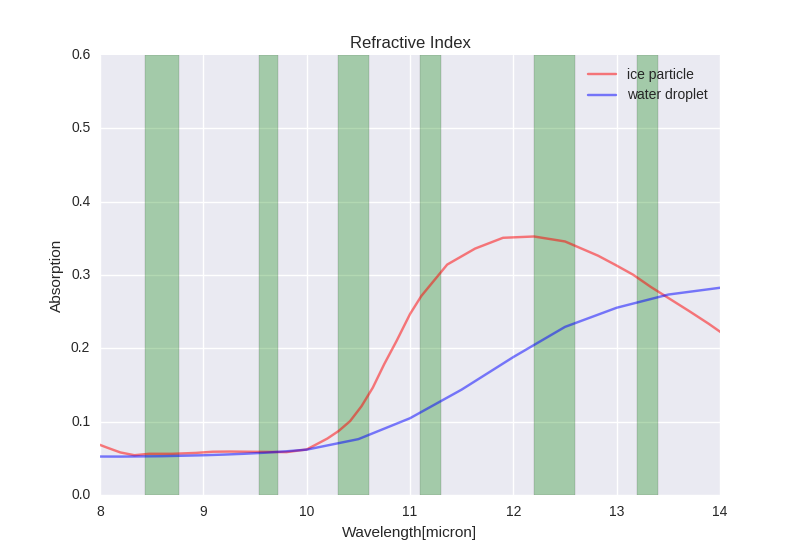

バンド15はバンド13に比べて大気中の水蒸気に対する透過率が低くなります。また、他の窓領域に比べて氷晶と水滴の影響が大きいです。

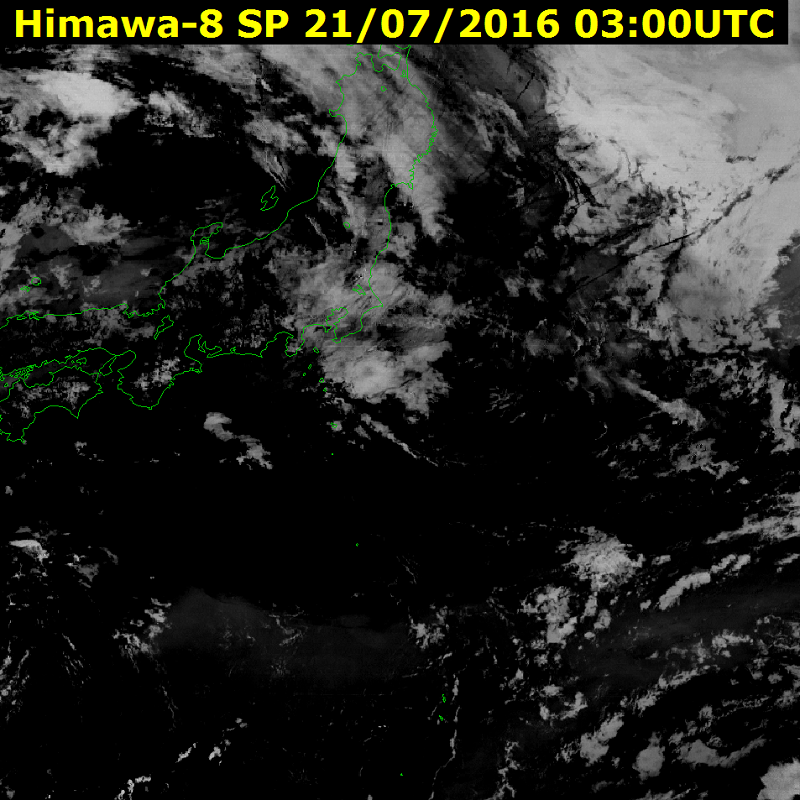

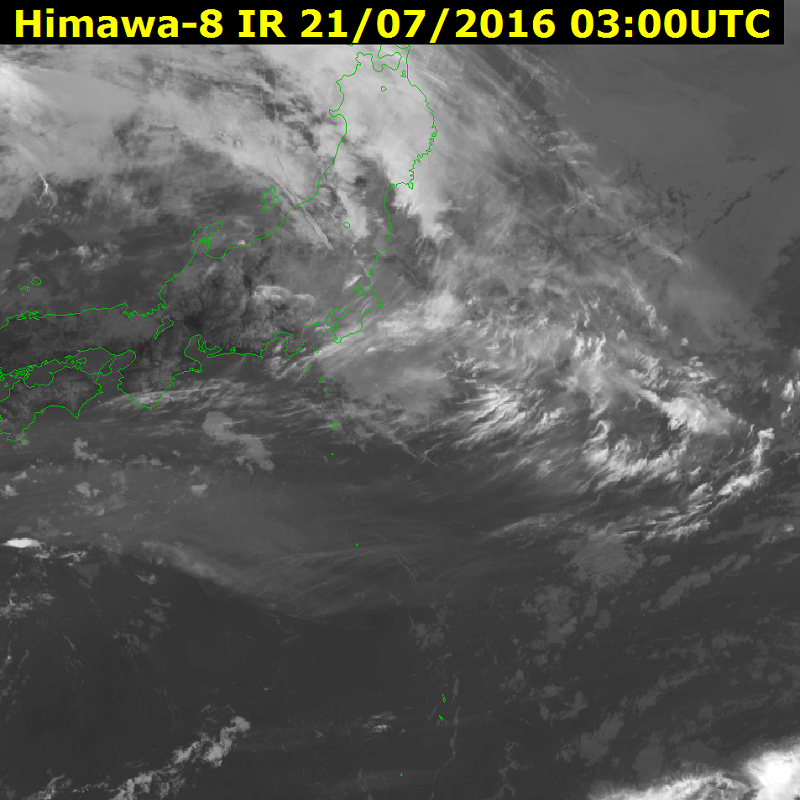

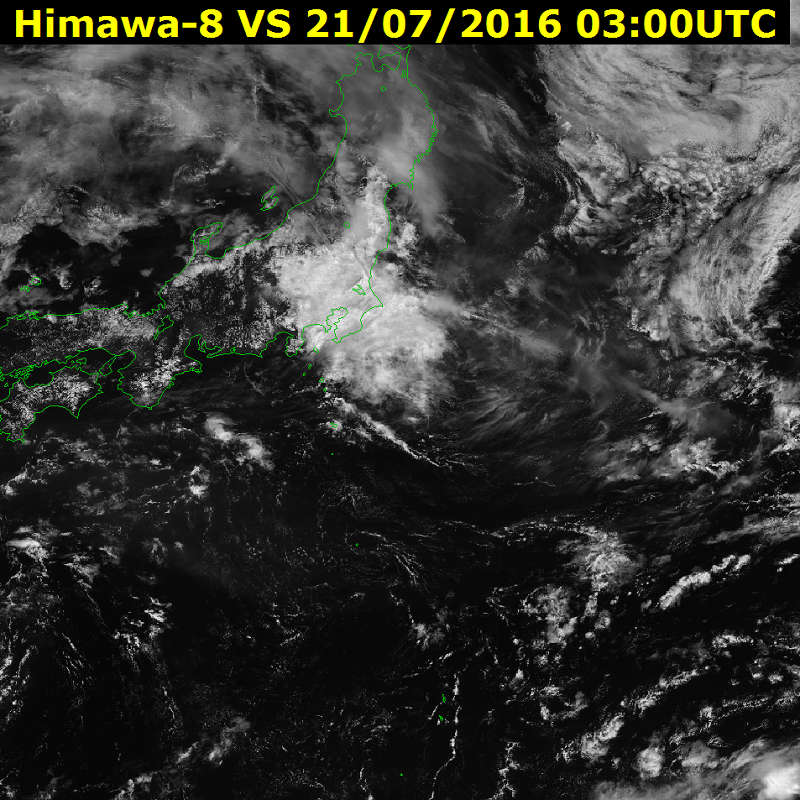

この特性により、薄い上層雲では氷晶による吸収で輝度温度が低く観測されます。バンド13との差分画像を差分値が大きいところを暗く、小さいところを明るく表示されるように作成すると、薄い上層雲に対応する雲域が暗く(黒く)表示されます。なお、雲域の確認の参考としてバンド13画像およびバンド3画像も示しています。

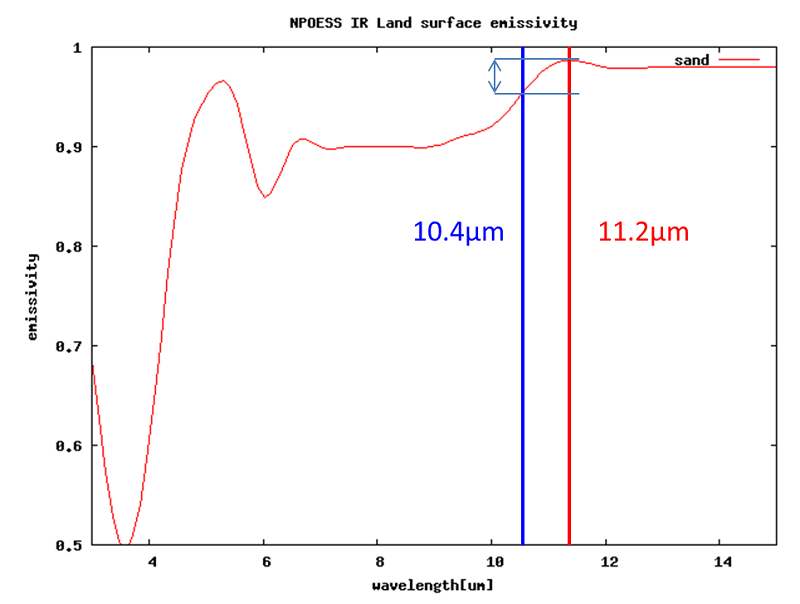

バンド15は火山灰や黄砂などに含まれるケイ素に対しても特徴があります。ケイ素の射出エネルギー(赤外放射エネルギー)はバンド13よりバンド15の方が大きくなります。地表ではあるりますが、黄砂と同様なケイ素を含む砂地の場合の射出率を比較すると、バンド13に比べてバンド15の射出率が若干大きいことがわかります。こうした特徴を利用したて火山灰や黄砂の判別が可能となります。

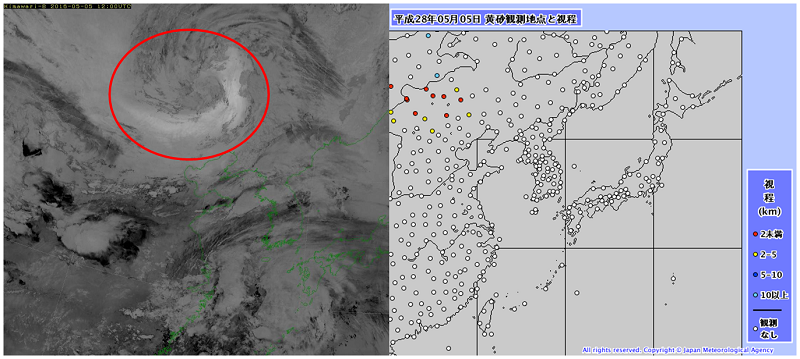

図7のバンド13とバンド15の差分画像において、赤い丸で囲まれた明るい(白い)領域が中国大陸の内陸部で発生した黄砂に対応すると推定され、低気圧性循環に巻き込まれるような形で移動しています。実際に大陸内陸の各地で黄砂が観測されていました。

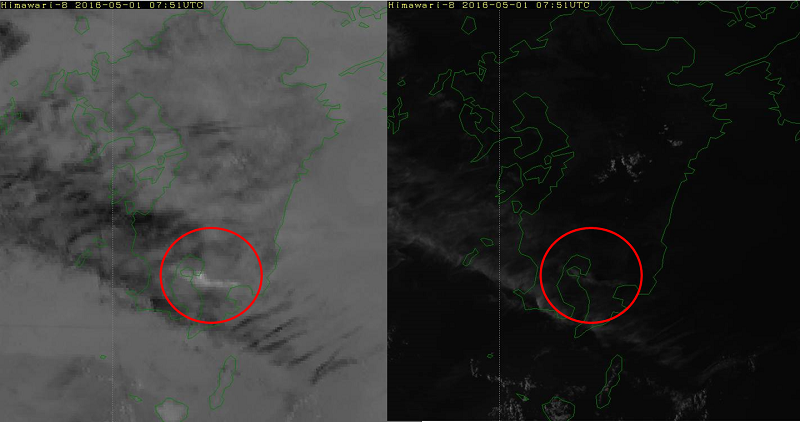

図8は2016年5月の桜島の噴火事例です。赤い丸で囲まれた白い領域がケイ素を含む火山灰に対応します。バンド3画像と比較すると付近の上層雲は差分画像では黒い領域として表示されるため識別が容易です。また、バンド3画像と異なり太陽光のあたらない夜間の領域でも利用できるため、差分画像で24時間監視することができます。このようにバンド15画像は特に差分画像として火山灰や黄砂の識別に有用です。