バンド7差分画像

下層雲・霧の検出

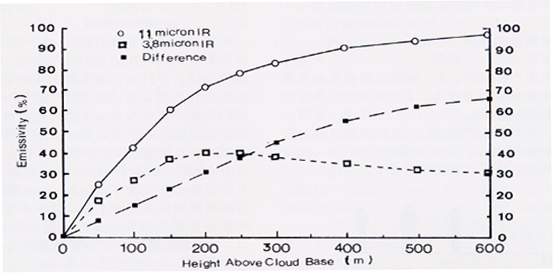

図1に層積雲(雲水量0.1gm-3)の雲厚と射出率の関係を示します(Ellrod,1995)。 水滴からなる厚い下層雲などでは10.4μm帯(バンド13)や11.2μm帯(バンド14)などの赤外窓領域のバンドより3.9μm帯(バンド7)の射出率が小さくなります。

キルヒホッフの法則およびエネルギーの保存則から、ある波長における射出率、反射率、透過率の総和は1となります。 水滴からなる十分に厚い雲域の場合、透過率は0とみなせ、射出率、反射率の総和が1となります。すなわち反射率が大きければ射出率が小さくなります。 バンド7では水滴に対して反射率が比較的大きく、バンド13などの赤外窓領域では反射率が小さいため、バンド7の射出率がより小さくなります。

このためバンド7は、赤外窓領域のバンドよりも観測される輝度温度が低く、バンド7の輝度温度からバンド13の輝度温度の差を取ると負の値になります。 負の値の領域が明るく、正の値の領域が暗く表示されるよう画像を作成すると、ある程度の厚さを持ち、水滴からなる雲域や霧域は明瞭に見えるため夜間の霧の監視に有効です。

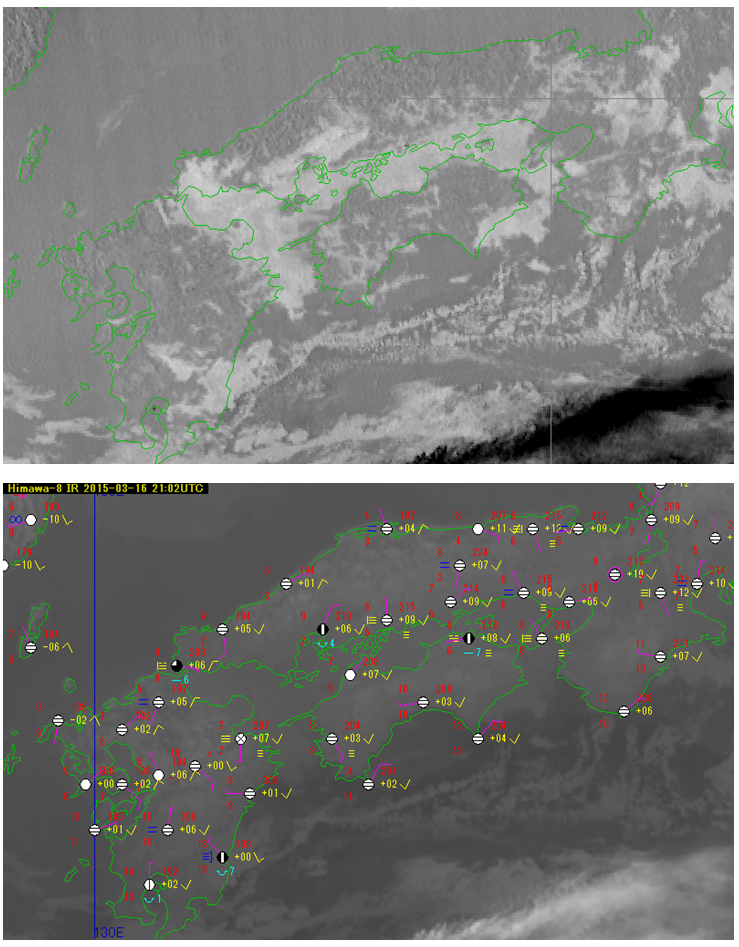

図2(上)に瀬戸内海一帯に広がる霧または下層雲の事例です。図2(下)のバンド13の赤外画像からは霧または下層雲を識別することは困難ですが、 地上観測では瀬戸内海周辺の各地で霧が観測されています。バンド7画像では瀬戸内海周辺に滑らかで縁が明瞭な明るい領域があり、これが霧または下層雲に対応すると考えられます。

上層雲

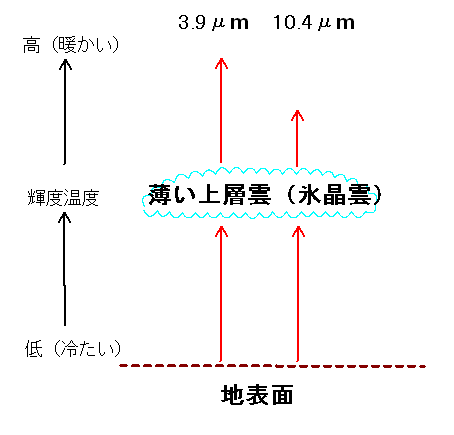

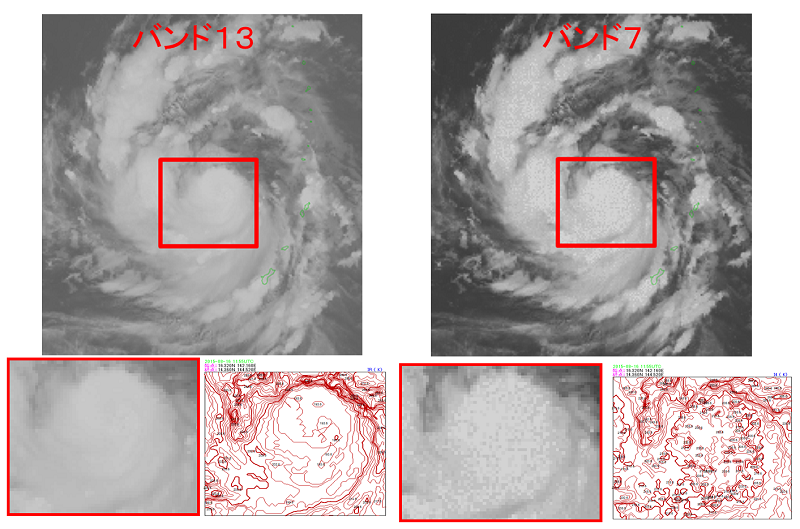

図3にバンド7とバンド13における薄い上層雲からの放射の模式図を示します。バンド7は、上層雲に対しては厚さによって画像上の見え方が異なります。 薄い上層雲では下からの放射が透過するため、輝度温度は実際の雲頂温度よりも暖かく観測されます。これはバンド13、14などの赤外窓領域よりもバンド7の方が、 透過率が高く射出率が低いため、バンド7は、バンド13の画像よりも暖かく(暗く)観測されるからです。

厚い上層雲は下からの放射の影響を受けずに雲頂の輝度温度は低くなりますが、バンド7のセンサの温度特性により画像上ではノイズのある領域として見えます。 これにより薄い上層雲の雲域と、厚い上層雲や多層構造を伴う雲頂高度の高い雲域を判別できます。

砂漠

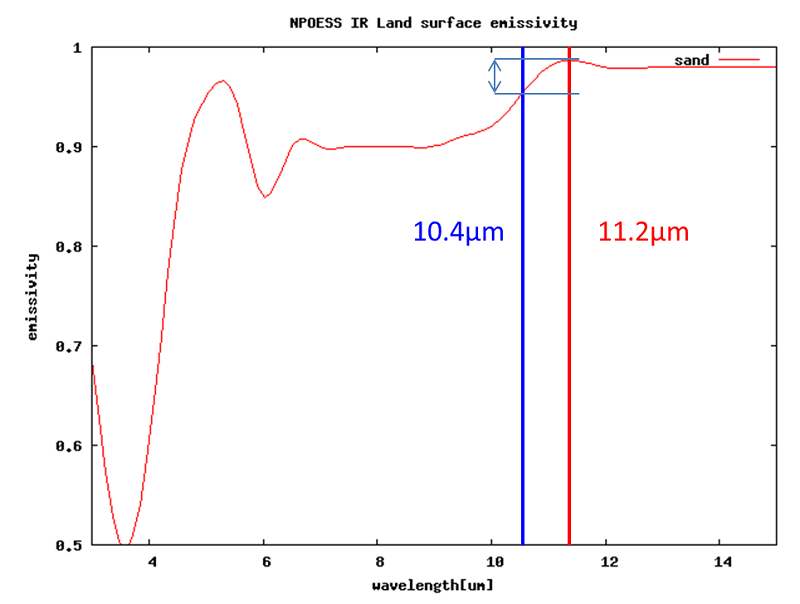

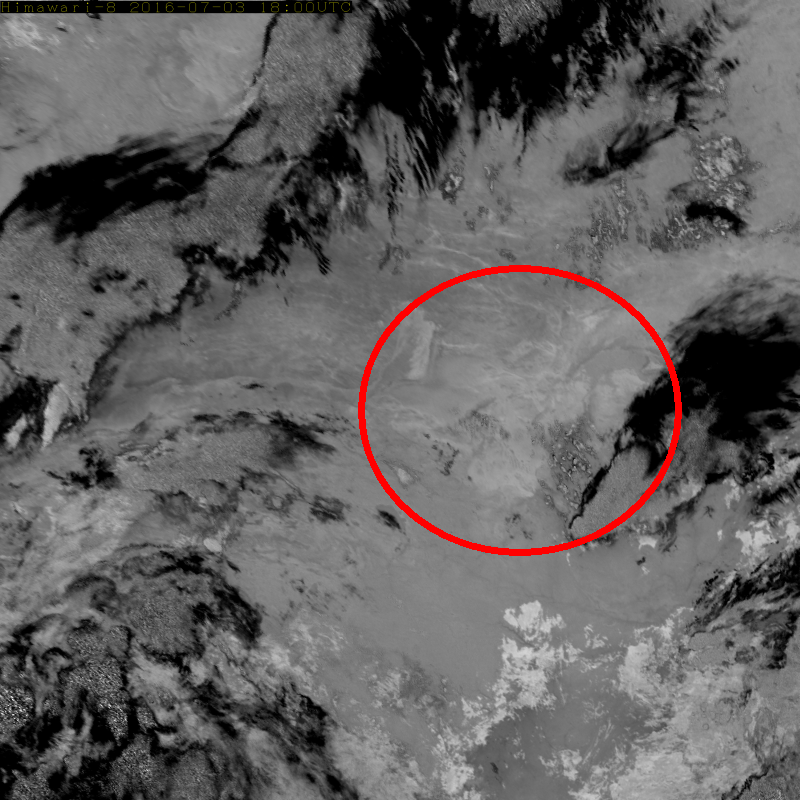

バンド7は地表面の地質により特徴的な輝度温度を示す場合があります。図4に示されるとおり、3.9μm帯では砂漠に対して射出率が低く、 特に夜間ではバンド13よりも輝度温度が低くなります。図5にゴビ砂漠付近の夜間の差分画像(バンド7-バンド13)を示します。 画像では砂漠の領域(赤丸付近)が明るく表示されています。

発達した積乱雲

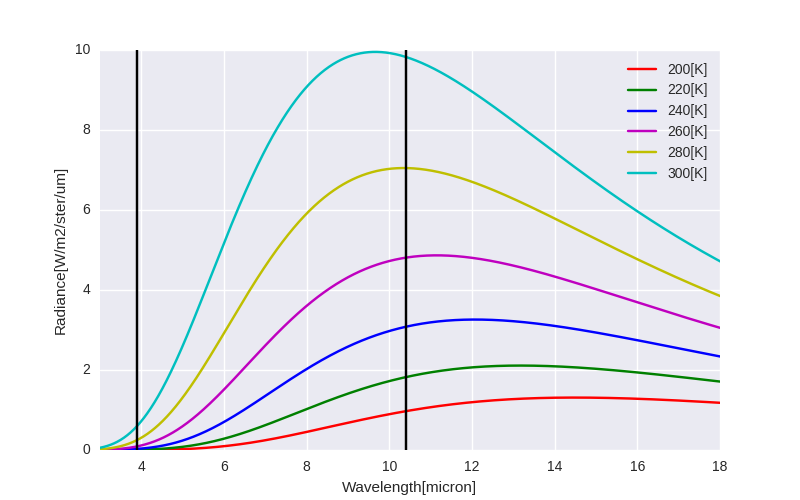

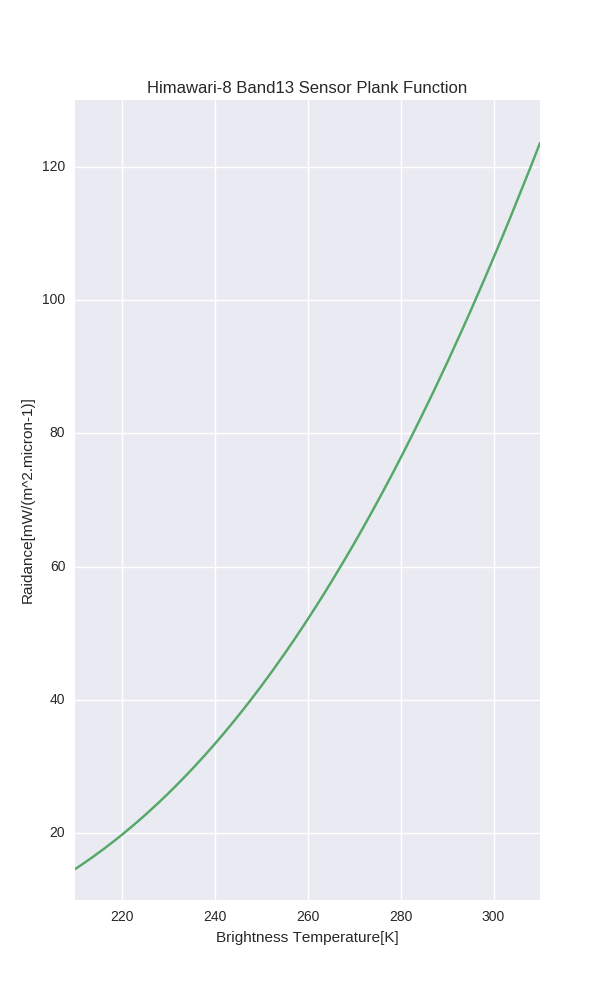

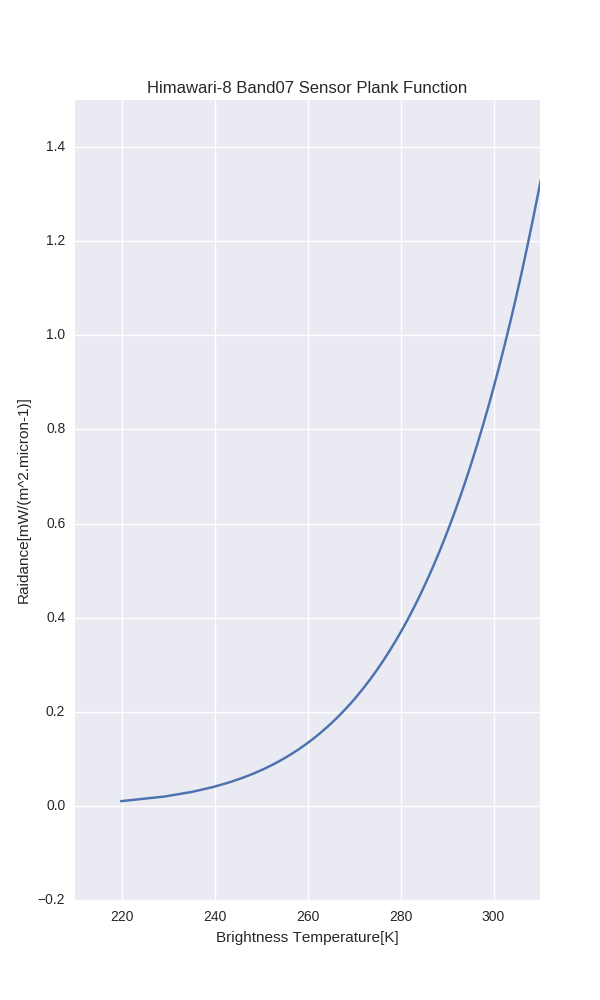

図6と図7に、それぞれひまわり8号のバンド13とバンド7の輝度温度と放射の関係を示します。また、図9にバンド7の画像例を示します。 バンド13では放射量(縦軸)と輝度温度(横軸)がなだらかな曲線を示し、観測される放射量から得られる輝度温度の高温域から低温域まで精度良く得られます。 一方、バンド7の輝度温度と放射の関係では、放射量が少ないところではわずかな変化で輝度温度が大きく変化するため、 放射量のわずかな観測誤差が輝度温度へ大きな誤差として伝播します。特に230K以下の低温域では輝度温度の精度が低下します。 図8のようにバンド7画像では、この精度の低下により積乱雲や厚い上層雲などが、ドット状のノイズが混じった雲域として表現されます。

高温域

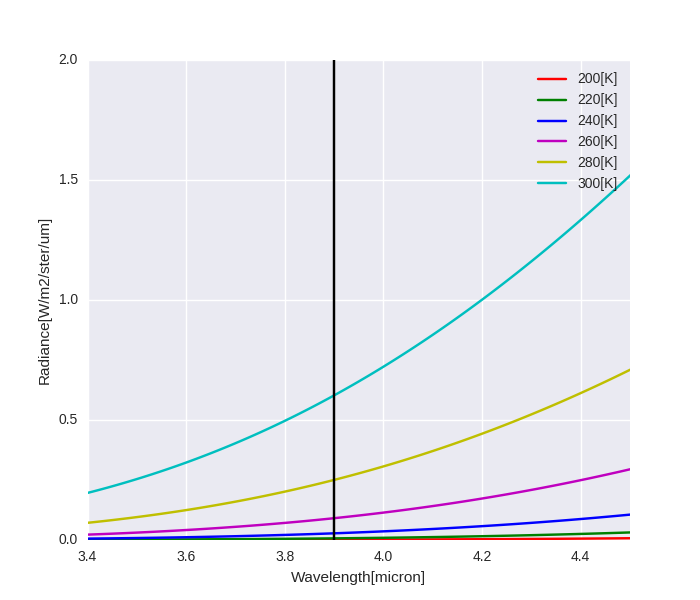

高温域の場合について、図9と図10にそれぞれ赤外波長域において放射源の温度による違いを示します。 バンド13のような10μm帯付近では温度上昇に伴って、放射量は線形に近い増加を示しますが、3.9μm帯では温度とともに非線形に大きく増加します。 すなわち3.9μm帯では、放射量は温度の大小に非常に敏感です

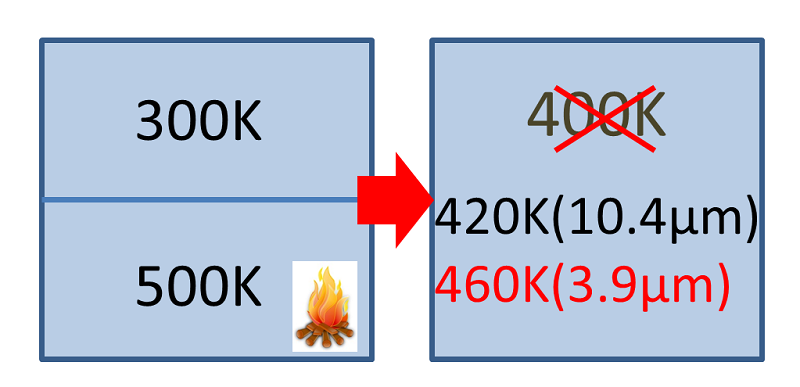

図11のように画素(衛星画像の最小単位)の領域のうち一部が特に高温(高い放射エネルギー)である場合、 衛星が観測する温度は画素内の温度の単純平均にはならず観測波長によって異なり、3.9μm帯では10μm帯と比べ高温を示します(図12)。このことにより、図12のように火災などの高温の熱源があれば狭い領域でも画素に反映されるため、画像で確認することができます。

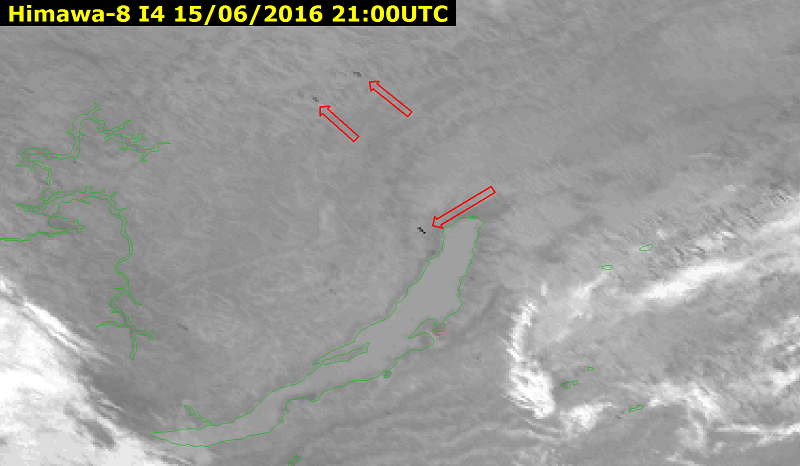

図12は、バイカル湖周辺における森林火災によるバンド7のホットスポットの事例です。バイカル湖周辺における森林火災の事例です。 火災が発生していると推測される領域付近が黒い(すなわち温度が高い)ドット状の「ホットスポット」領域が現われています。 ホットスポットは火山の噴火口や工業地帯で見られる場合があります。