画像特性(バンド14)

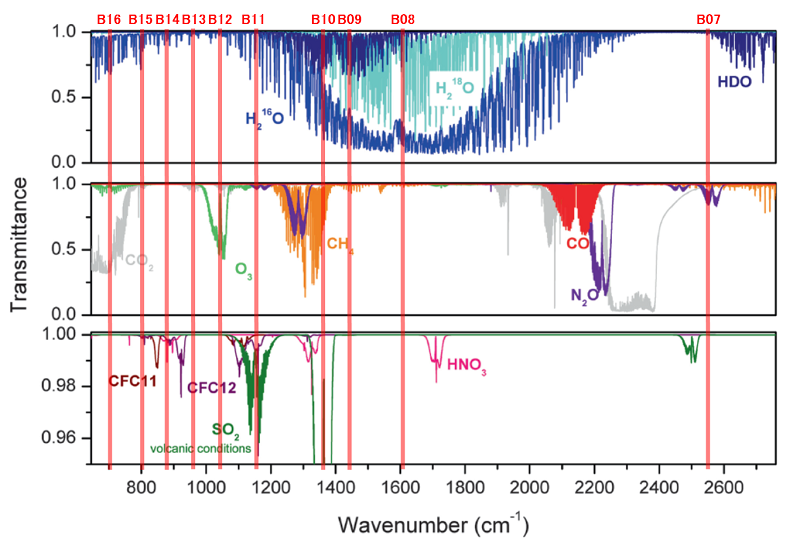

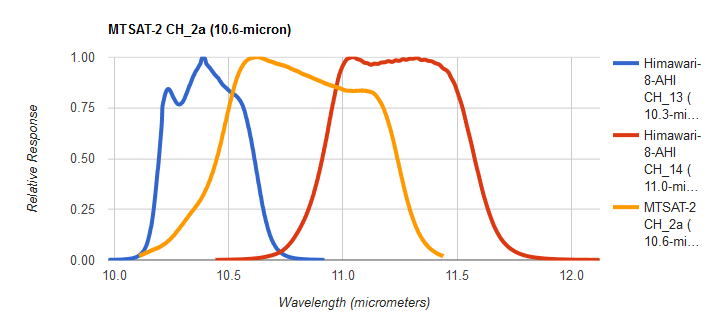

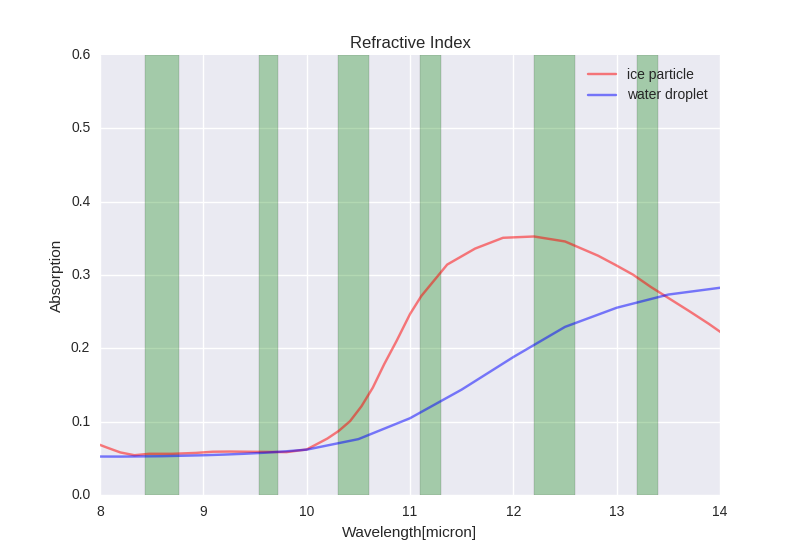

バンド14は11.2μmに中心波長を持ちます。図1に示すように大気中の水蒸気の吸収の影響を受けにくい窓領域です。また、バンド14とバンド13、ひまわり7号の赤外1(10.8μmバンド)の応答関数を比較すると、ひまわり7号の10.8μmバンドの応答関数はバンド13、バンド14の中間に位置しており、これら三つのバンドは画像特性もよく似ています。 但し、細かく比べるとバンド13に比べてバンド14の中心波長付近は若干低い透過率であることがわかります。また、水滴・氷晶に対する吸収の影響を見ると、バンド13に比べてバンド14は特に氷晶による影響が大きい特徴を持っています。

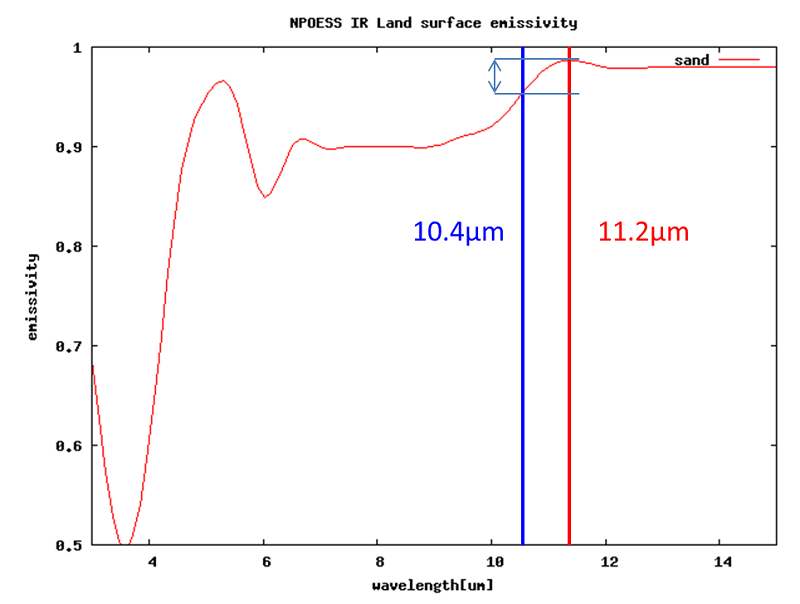

射出率についても差異があり、たとえば放射伝達モデルで利用されている射出率を見ると、地表が砂地の場合の比較ではバンド14の射出率が大きいことがわかります。

図4にCRTM(放射伝達モデル)で使用している地表面の射出率を示します。射出率についても差異があり、たとえば放射伝達モデルで利用されている射出率を見ると、地表が砂地の場合の比較ではバンド14の射出率が大きいことがわかります。

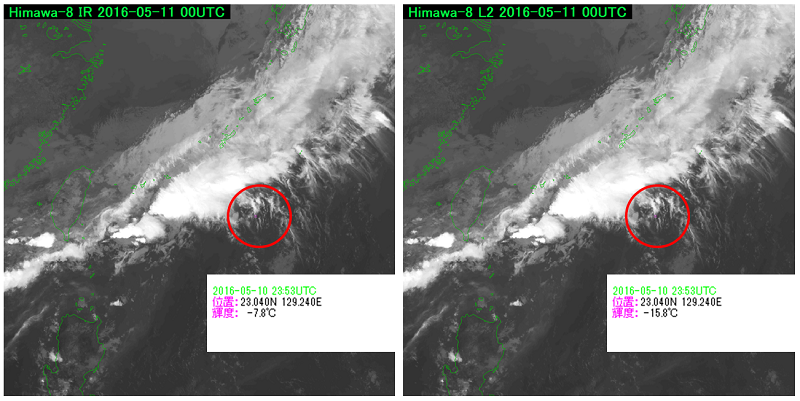

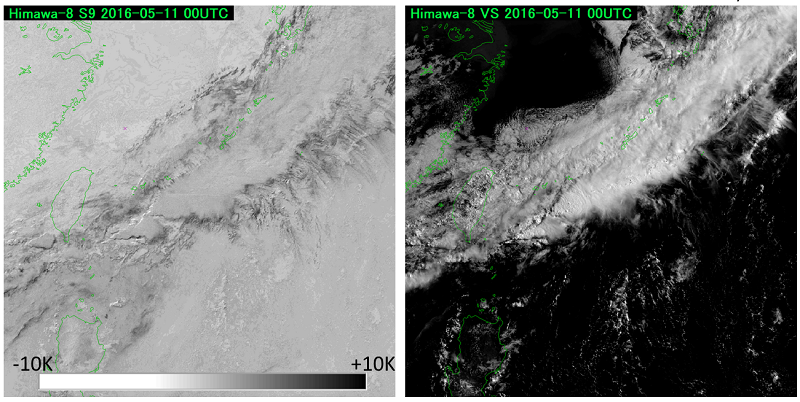

実際の画像を比較すると(図5)、輝度温度に大きな差異はなく、上層雲に含まれる氷晶による吸収の影響で薄い上層雲については、バンド14画像の輝度温度が低く観測されています。両バンドの差分画像を作成するとよりそのことがより明瞭になります(図6)。このようにわずかな特性の差はありますが、バンド13とバンド14はどちらも従来の赤外画像(赤外1)の後継として利用できます。気象庁ではバンド13を、衛星画像や多くの衛星プロダクトの入力データのため標準的に利用しています。これはひまわり7号および8号のデータ比較調査擬似観測データによる調査(Murata et al., 2015)の結果、バンド13のほうがバンド14よりもわずかに赤外1と性質が近いの相関が強いこと、ひまわり7号の赤外1と赤外2の差分画像の比較でバンド13とバンド15の差分が最も性質が近い相関が強いことが示されたためです。