放射計(AHI)

ひまわり8号・9号に搭載される可視赤外放射計 (AHI: Advanced Himawari Imager) の特徴として、観測バンド (チャンネル) 数の増加と時空間分解能の向上が挙げられます。ここでは、AHIのバンド構成、応答関数、地上試験の結果、観測領域・観測時間間隔を紹介します。

バンド

ひまわり6号・7号搭載の放射計は可視1バンド、赤外4バンドの合計5バンド構成でしたが、AHIでは可視3バンド、近赤外・赤外13バンドの合計16バンド構成になっています。表1は、ひまわり8号・9号とひまわり6号・7号に搭載される放射計の観測バンドなどを比較したものです。最右列には、想定される観測データの用途について、バンド毎に例を挙げています。観測バンド数を増やすことで、既存の衛星プロダクトを高度化するだけでなく、新たな衛星プロダクトを開発することも可能になります。

一例として、3枚のAHIによる可視画像 (青: 0.47μm, 緑: 0.51μm, 赤: 0.64μm) を合成することで、人が宇宙から地球を見た場合に似た「カラー画像」が作成可能になります。これは、例えば黄砂や噴煙などの監視でも有用であると考えられ、気象庁の各種業務にも役立つことが期待されます。

AHIの各観測バンドにおける空間分解能の向上も特筆すべき点のひとつです。ひまわり6号・7号では、衛星直下点における赤外の空間分解能は4kmでしたが、AHIでは2kmに向上しており、可視のバンド (0.64μm帯) では0.5kmの空間分解能を実現しています。

| 波長(µm) | ひまわり8,9号 | ひまわり6,7号 | 想定される用途の一例 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| バンド番号 | 水平解像度 [km] | 中心波長 (µm) | チャンネル名 | 水平解像度 [km] | |||

| ひまわり8号 | ひまわり9号 | ||||||

| 0.47 | 1 | 1 | 0.47063 | 0.47059 | - | - | 植生、エーロゾル、カラー合成画像 |

| 0.51 | 2 | 1 | 0.51000 | 0.50993 | - | - | 植生、エーロゾル、カラー合成画像 |

| 0.64 | 3 | 0.5 | 0.63914 | 0.63972 | VIS | 1 | 植生、下層雲・霧、カラー合成画像 |

| 0.86 | 4 | 1 | 0.85670 | 0.85668 | - | - | 植生、エーロゾル |

| 1.6 | 5 | 2 | 1.6101 | 1.6065 | - | - | 雲相判別 |

| 2.3 | 6 | 2 | 2.2568 | 2.2570 | - | - | 雲粒有効半径 |

| 3.9 | 7 | 2 | 3.8853 | 3.8289 | IR4 | 4 | 下層雲・霧、自然火災 |

| 6.2 | 8 | 2 | 6.2429 | 6.2479 | IR3 | 4 | 上層水蒸気 |

| 6.9 | 9 | 2 | 6.9410 | 6.9555 | - | - | 上中層水蒸気 |

| 7.3 | 10 | 2 | 7.3467 | 7.3437 | - | - | 中層水蒸気 |

| 8.6 | 11 | 2 | 8.5926 | 8.5936 | - | - | 雲相判別、SO2 |

| 9.6 | 12 | 2 | 9.6372 | 9.6274 | - | - | オゾン全量 |

| 10.4 | 13 | 2 | 10.4073 | 10.4074 | IR1 | 4 | 雲画像、雲頂情報 |

| 11.2 | 14 | 2 | 11.2395 | 11.2080 | - | - | 雲画像、海面水温 |

| 12.4 | 15 | 2 | 12.3806 | 12.3648 | IR2 | 4 | 雲画像、海面水温 |

| 13.3 | 16 | 2 | 13.2807 | 13.3107 | - | - | 雲頂高度 |

|

水平解像度は、衛星直下点での解像度。 |

|||||||

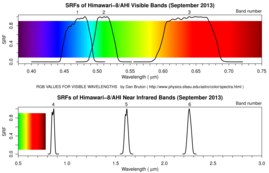

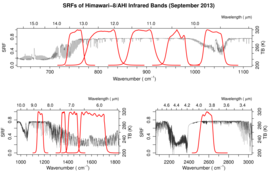

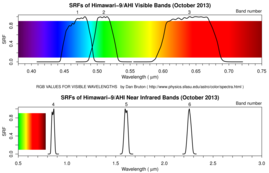

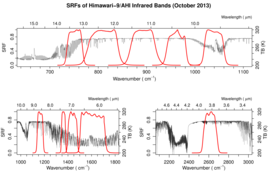

応答関数

ひまわり8号, 9号AHIの応答関数 (Spectral Response Function) のグラフ及び応答関数ファイル(Microsoft Excel形式, 英語)を以下に示します。

2013年9月更新 (画像クリックで別ウィンドウに拡大表示)

2013年10月更新 (画像クリックで別ウィンドウに拡大表示)

ひまわり8号・9号の比較

応答関数ファイル

- ひまわり8号 : AHI-08_SpectralResponsivity.zip (2013年9月 更新) (Exelis社提供)

- ひまわり9号 : AHI-09_SpectralResponsivity.zip (2013年10月 更新) (Exelis社提供)

地上試験の結果

ひまわり8号のAHIは、地上試験によって中心波長・バンド幅・ビット数・SN比・ダイナミックレンジ・校正精度・内部校正ターゲット(黒体)の射出率・帯域外応答を測定しました。結果については以下のリンクからご確認頂けます。

AHIによる観測

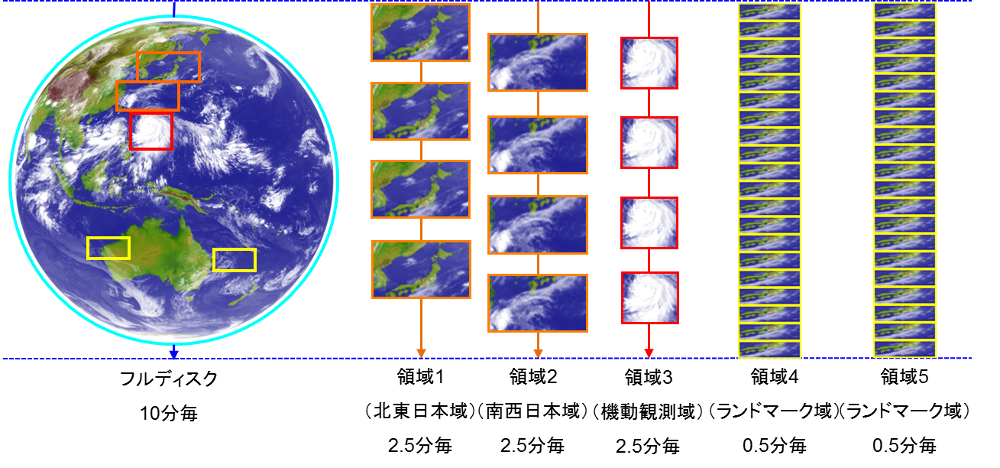

ひまわり8号・9号に搭載しているAHIでは、ひまわり6号・7号よりも高頻度の観測が可能になります。放射計による観測は、内部のミラーを動かして、地球を北から順に東西に走査しながら時間をかけて行います。ひまわり8号・9号搭載の放射計AHIでは、ひまわり6号・7号と比べこの時間が短縮されます。下の図は、ひまわり8号・9号の観測概要を示したものです。ひまわり8号・9号では、フルディスク観測と5つの領域観測とを合わせて10分以内に終えることができます (フルディスク観測とは衛星から見える地球すべての範囲の観測のことで、これまでは全球観測と呼んでいました) 。ひまわり6号・7号ではフルディスク観測に約30分間を要したことや、領域観測が限定的にしか実施できなかったことを考えると、この観測頻度向上はひまわり6号・7号からの大きな改良点と言えます。実際の観測スケジュールは、この10分間を基本単位とする「観測フレーム」を元に組み立てられます。

現在の観測フレームのスケジュールでは、フルディスク観測を1回実施し、その間に5つの領域観測を繰り返し実施します (図2) 。2つの日本周辺域観測 (フルディスク図内の橙色の四角枠で示された、東西2000km、南北1000kmの領域) は、2.5分毎に行われます。この2領域は固定となっています。図で台風を観測している領域 (南北、東西とも1000km) は、2.5分毎に観測場所を変更することが可能で、台風や発達した低気圧、火山などの観測を対象としています。残りの2領域 (東西1000km、南北500km) は、観測場所を約30秒毎に変更することができます。この約30秒毎の領域観測では、地球上の特徴的な海岸線 (ランドマーク) 画像を順次取得し、それらのランドマークの観測位置と予測位置との差から、衛星の姿勢パラメータを修正します。また、顕著現象をもたらす気象現象を監視するために、積乱雲の急発達域などを観測することも可能になっています。観測フレームの概念については以下の動画でもご覧になれます。

AHIの10分間の観測シーケンスの概要

AHIの10分間の観測シーケンスの概要

フルディスク画像 (左図) 内の橙枠で示した日本周辺の観測領域は固定だが、他の観測領域 (赤及び黄色枠) は、観測フレーム毎に異なる場所の観測が可能。