| 気象台庁舎の紹介 | |||||||||||

【現在の庁舎】 松山地方気象台は、松山市の中心部に近い閑静な住宅街にある。 明治17年(1884年)8月25日の暴風雨被害を機に、測候所の必要性が言われはじめ、明治19年の再度の暴風雨被害により必要性を痛感、明治21年11月松山市に測候所の建設が決定した。 明治22年に温泉郡持田村(現・松山東警察署)に愛媛県立松山一等測候所として竣工し、その後、昭和3年(1928年)に現在地に移転・建築されたのが現在の庁舎である。 |

|||||||||||

|

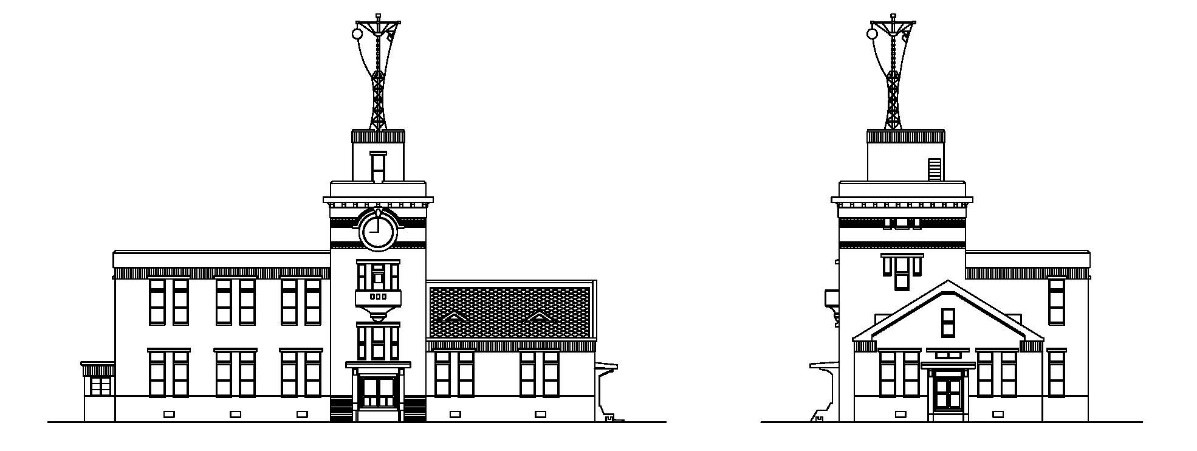

気象台は愛媛県庁舎本館(昭和4年竣工)と同時期に建てられ、そのスタイルは様式主義を残しつつも、「気象観測」という機能を重視した近代合理主義に近づいている。 建物の外観は、中央に層塔部、西側2階建の陸屋根部、東側平屋の切妻屋根部で構成され、左右非対称の独特なデザインをした外観となっている。 外壁は、石張風に見せかけた目地割を施し、軒部分にはリブ模様に目地を切り四周に廻している。 中央層塔部の3階頭部にはリブ模様の上に歯飾りを設け、メダイオンや帯状タイルなど装飾性に富んでいる。 当時としては数少ない鉄筋コンクリート造壁式構造の建築物である。

【昭和37年以前の庁舎】 戦時中は、空襲から逃れるため黒く塗られていた。 |

|||||||||||

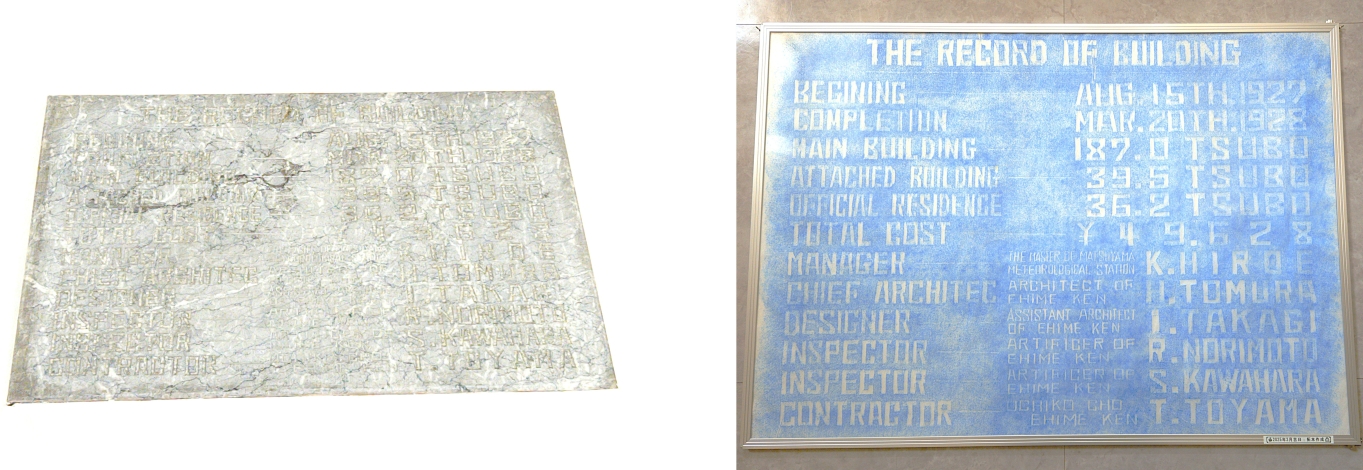

【大理石の銘板:施工記録】(右図:拓本)

|

|||||||||||

【2階廊下】 床から約2mの位置にある蛇口は、消防設備と考えられているが、当時の用途や詳細は不明である。

【吹抜けホール天井】 円形の装飾が施されている場所には、シャンデリアが取り付けられていたと思われる。 当時の設計図面にはシャンデリアが記載されている。

【階段】木製階段 手すりは趣のあるデザインがされており、階段の踏み板は中央部にリノリュウムが貼られている。(現在は1階から3階の階段のみ) |

|||||||||||

【立面図】 当時の設計図を見ると、西洋的なデザインで表現されているにもかかわらず、日本の伝統的な「尺」寸法が用いられている。 |

|||||||||||

【受付窓】 建設当時は観測員室あり、来訪者の受付を行っていた窓と思われる。玄関横にある。

【玄関】ドア・ドアガラス ドアは重量を考慮した蝶番の位置が特徴で、当時はスイングドアであった。現在は片開きドアにして使用している。

【資料庫入口】 建設当時のから残る緑色の型ガラス。今では模様を施す金型が無く大変珍しい。 |

|||||||||||

【玄関ホール】 玄関から入った吹き抜けのホールには、ギリシャ風の円柱がありその下部は木製で頭部はプラスターで装飾が施されている。 その他、白壁、木製の階段など趣のある雰囲気である。 2階踊場には、工事に関する記録が大理石に英字とローマ字で刻まれている。 |

|||||||||||

【切妻屋根の小屋裏】 切妻屋根の小屋裏は、鉄骨のL型鋼を使ったフィンクトラス組となっている。 このトラス組は、木子七郎が設計した萬翆荘(大正11年)の小屋組の鉄骨トラス組と基本的に一緒である。戸村秀雄が萬翆荘の建設にかかわり、木子七郎の技術を学んだのではないかと推察されている。 |

|||||||||||

【3階天井】 丸い風向板が取り付けられている。

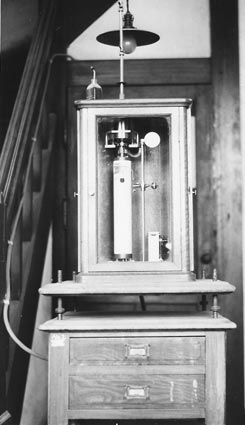

【セルシン自記風向計《記録部》】 昭和35年から使用されていたが、現在は撤去されている。 |

|||||||||||

【たてどい】 現在は取り外されて展示されている 庁舎建設当時から昭和40年代にかけて、庁舎正面の層塔3階部分には、円形の大時計があり、戦時中を通じて地域に時報を伝える役目も果たしていたが、戦時中に受けたダメージが大きく、維持・修理・保守が困難となり撤去されていたが、令和5年に庁舎改修があり10月11日10時2分より再び時を刻みはじめた。 集水器には、細かな細工が施されたデザインとなっている。また、現在では珍しい四角の“たてどい”が取り付けられている。 |

|||||||||||

|

当時の技術でこれほどの耐震強度を備えた建築を1年で成し遂げた技術者の誇りと近代技術が随所にこめられた建築物となっている。 |

|||||||||||

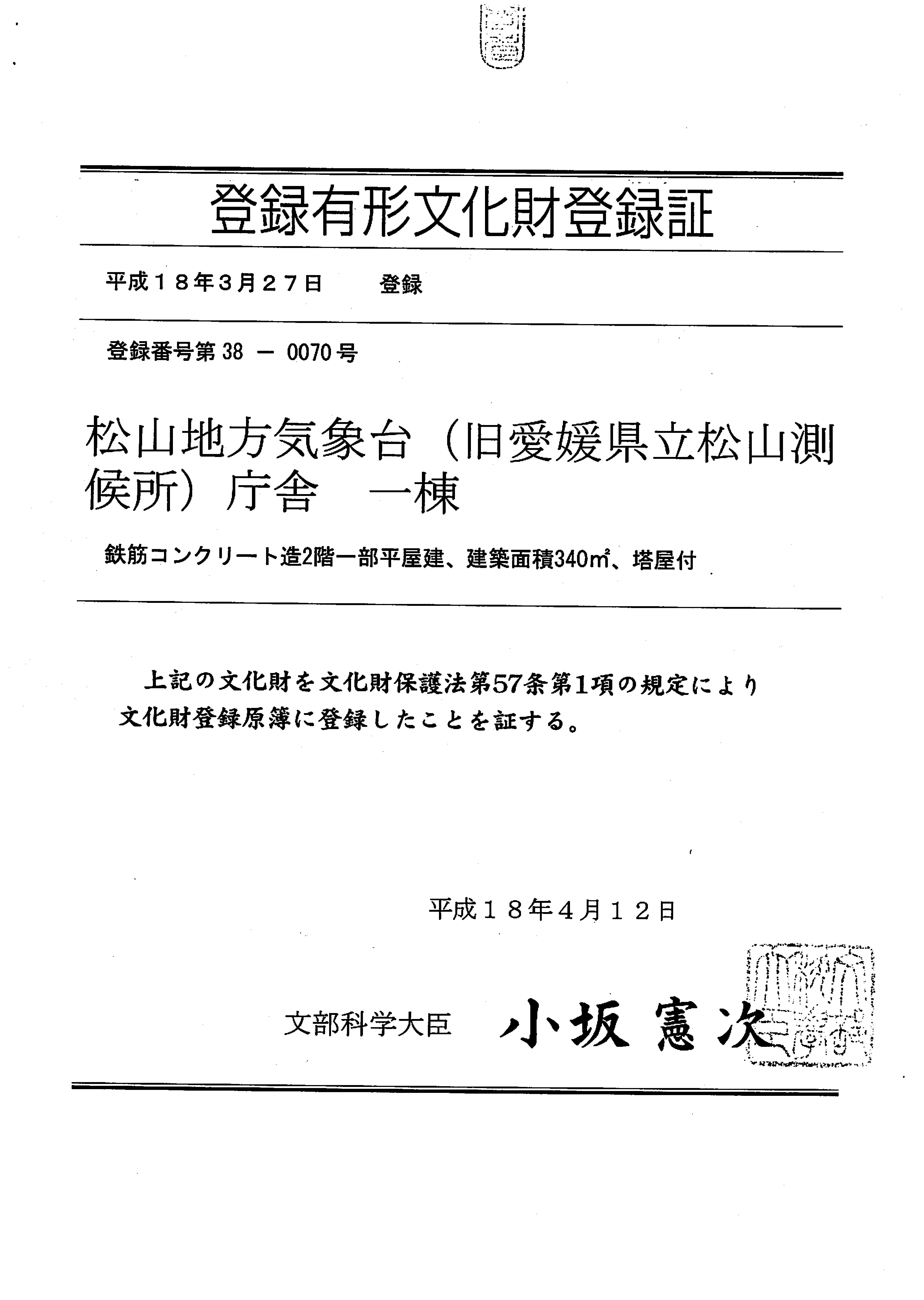

「登録有形文化財」登録証(証書) 松山地方気象台の庁舎は、松山市の歴史的景観を形成する重要な建物の一つとして保存価値が認められ、平成18年(2006年)3月27日に文化庁により「登録有形文化財」として登録された。

|

|||||||||||