オゾン反転観測

オゾン反転観測とは?

オゾン反転観測は、オゾンの鉛直分布を求めるための観測です。太陽天頂角が60°から90°の間にある時間帯において天頂からの太陽散乱光を時間的に連続観測すると、オゾンに吸収されやすい紫外線と吸収されにくい紫外線の強度比(約310nmと約326nmの強度比)にピークが観測されます。この強度比のピーク形状はオゾンの鉛直分布に関係しています。

反転という名前は、上記の連続観測を行うと太陽天頂角が大きくなるにつれて2つの紫外線の強度比は大きくなるものの、ある太陽天頂角から逆に小さくなる現象(反転現象)によるものです。 横軸に太陽天頂角を、縦軸に紫外線の強度比をプロットした点を結んだ線を反転曲線といいます。 反転観測は、地上から大気上端までを10層に分け、その個々の層に含まれるオゾン量(m atm-cm)を計算することにより、オゾン鉛直分布を求めます。

観測結果

オゾン反転観測は毎日午前と午後に実施し、太陽天頂角が60°から90°までの間に天頂に雲がかからなかった事例について解析を行います。 オゾン反転観測で得られる反転曲線は、オゾン量によって曲線の形状や反転する太陽天頂角が変化します。 オゾン量が多い場合はより小さな太陽天頂角で反転し、オゾン量が少ない時はより大きな太陽天頂角で反転します(測定された反転観測の結果の図を参照)。

品質管理を行なったオゾン反転観測の結果は、大気・海洋環境観測年報にて公開しています。

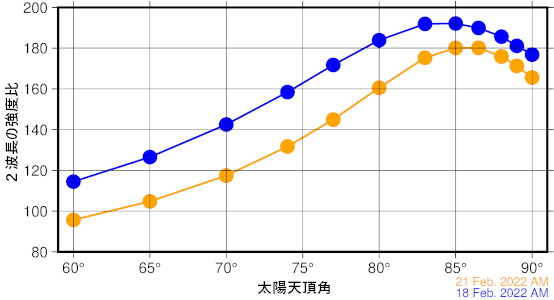

測定された反転観測の結果の一例

横軸は太陽天頂角、縦軸はオゾンに吸収されやすい紫外線と吸収されにくい紫外線の強度比(N値)です。

青色はオゾン全量が多い日の、橙色はオゾン全量が少ない日の反転観測結果です。

青色の反転曲線は太陽天頂角85°付近で、橙色の反転曲線は86.5°付近で反転(紫外線強度比が上昇から下降へ変化)しています。

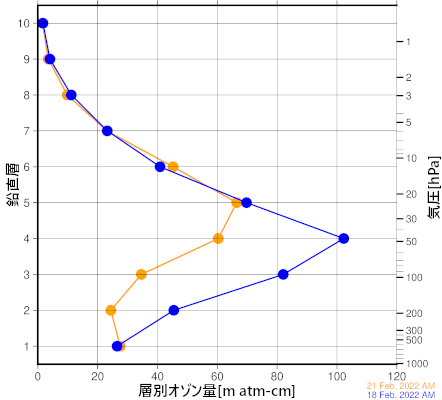

オゾン反転観測から求めたオゾン鉛直分布の一例

縦軸(左軸)はオゾン反転観測からオゾン鉛直分布を計算する際に使用する鉛直層、縦軸(右軸)は気圧の目安、横軸は層別オゾン量です。

青色がオゾン全量が多い日の、橙色のデータがオゾン全量が少ない日のオゾン反転観測から計算したオゾン鉛直分布です。

橙色の事例に比べて青色の事例は第2層から第4層にかけて層別オゾン量が大きかったことが分かります。