オゾンゾンデ観測

オゾンゾンデ観測とは

気球にオゾンゾンデを吊り下げて飛揚し、大気中を上昇しながら外気を取り込み、高度約35kmまでの空気中に含まれるオゾンの鉛直分布を直接観測することをオゾンゾンデ観測といいます。この時、同時に気温、湿度、風向、風速も観測しています。

オゾンゾンデ観測は、毎週1回水曜日の15時に行っていますが、雨天や強風の場合には、曜日をずらして観測を行います。

オゾンゾンデ放球時の様子

オゾンゾンデについて

オゾンゾンデは、オゾンセンサ部(ポンプ、モーター、反応管など)とGPSゾンデ部(気圧センサ、気温センサ、湿度センサ、GPSアンテナなど)で構成されています。オゾンセンサ部は、ポンプを用いて外気を反応管に取り込み、中に含まれているオゾンが反応液と反応する際に発生する電流から、どれくらいのオゾンが含まれているかを測ります。GPSゾンデ部は高層気象観測で使用しているものと同じです。

なお、オゾンゾンデにはいくつかの種類がありますが、気象庁では現在、ECC型オゾンゾンデを使用しています。

| 要素 | 測定・算出方法 |

|---|---|

| 気温 | サーミスタを使用 |

| 湿度 | 静電容量湿度センサを使用 |

| 風向 | GPSの測位情報から算出 |

| 風速 | GPSの測位情報から算出 |

| 高度 | GPSの測位情報から算出 |

| 気圧 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 |

| オゾン | ヨウ化カリウムとオゾンの化学反応によって生じる電流から算出 |

ECC型オゾンゾンデ

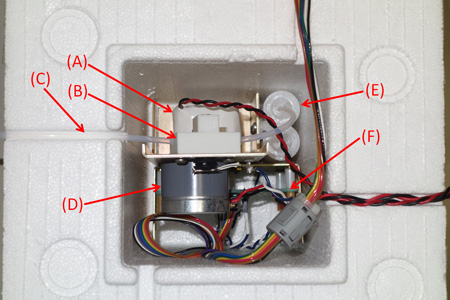

ECC型オゾンゾンデ内部

(A)電池、(B)ポンプ、(C)吸気チューブ、(D)モーター、(E)反応管、(F)基板

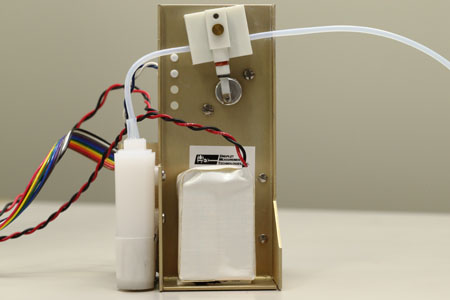

ECC型オゾンセンサ(ポンプ側)

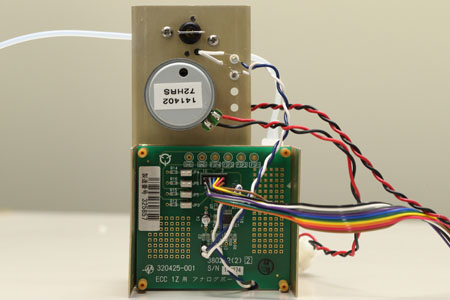

ECC型オゾンセンサ(基板側)

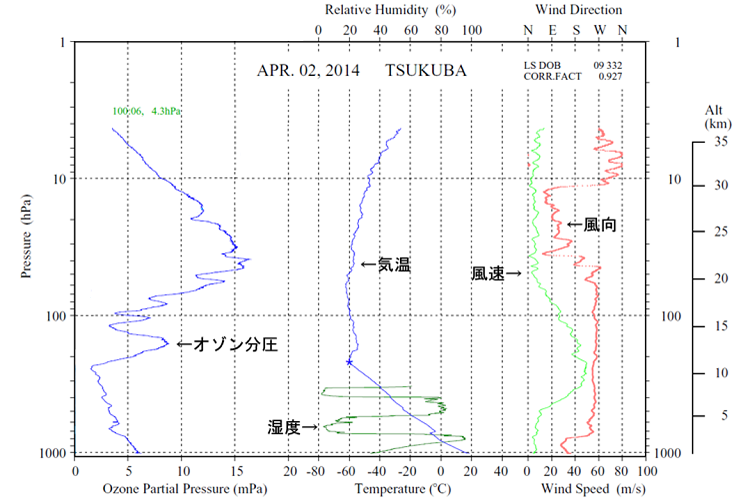

オゾンゾンデ観測結果の例

下の図は、ある日のオゾンゾンデ観測結果をグラフにした例です。縦軸に気圧を、横軸にオゾン分圧や気温などの各種気象要素を横軸に取っています。

オゾン分圧は、ある高さでの気圧のうちオゾンが占める圧力を表しており、オゾン分圧が高いほど、その高さでのオゾン量が多いことを示します。

オゾンゾンデ観測結果のグラフ