業務概要と組織

高層気象台の業務概要

雨や風、雪や雷などの天気現象は、はるか上空にまで広がっている大気の層の中で起こっており、このような天気の変化は高層の大気の動きに支配されています。

そこで当台では、地上での気象観測の他、地上から高度35kmくらいまでの高層気象観測にはラジオゾンデを用い、更に地上に設置した光学機器などにより、大気オゾン量・放射量(日射の強さなど)・有害紫外線量を観測し、正確な天気予報や気候変動・地球環境の監視等に寄与しています。

気象庁では全国16か所の気象官署および南極の昭和基地で高層気象観測を行っていますが、当台においては高層気象の調査研究や諸外国からの研修者を含む技術者研修を行うなど、高層気象観測の技術センターの役割も果たしています。

高層気象台の所掌業務については、以下のページをご覧ください。

- 高層気象台の所掌業務(気象庁のホームページ)

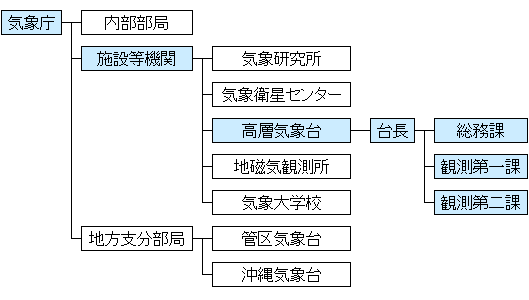

組織

平成29年4月1日に高層気象台組織の一部改編が実施されました。

組織図

総務課の業務

総務課では、以下の業務を行っています。

- 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

- 台長の官印及び台印の保管に関すること。

- 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

- 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

- 国有財産及び物品の管理に関すること。

- 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

- 気象に関する証明及び鑑定に関すること。

- 前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

観測第一課の業務

観測第一課では、JMA-10型地上気象観測装置による地上気象観測、気球を用いた高層大気の観測(GPSゾンデ観測、オゾンゾンデ観測)の観測を定常的に行っています。

また、高層大気の観測においては新しい観測器の特性を評価するための比較試験、安全性を向上させるための開発や改良、観測データの精度向上を目的とする試験・調査なども行っています。

この他、気象庁の高層気象観測者、気象大学校生、南極地域観測隊気象庁派遣隊員の研修などを行っています。

つくばの地上気象観測

GPSゾンデの比較観測

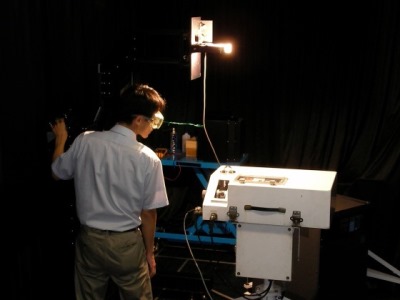

オゾンゾンデ反応液の特性評価実験

気象庁の高層気象観測者への研修

観測第二課の業務

観測第二課では、地上に設置したさまざまな光学機器により大気オゾン量、有害紫外線、放射量(日射の強さなど) を観測し、気候変動や地球環境の監視などに役立てています。 また、これらの観測に関する調査研究、測器の改良・開発などを行なっています。 さらに、国内外における技術的な指導を併せて実施しています。

オゾン、紫外線および日射放射観測

オゾン、紫外線観測測器(ブリューワー分光光度計)の保守

ドブソン分光光度計精度維持のための比較観測

南極地域観測隊気象庁派遣隊員への研修