副振動

副振動とは、湾や海峡などで発生する海面の振動現象です。 振動の周期は数分から数十分で、湾や海峡の形状(深さ・大きさ)によって異なります。

一般的には、台風や低気圧等の気象じょう乱に起因する海洋のじょう乱や津波などにより発生した海面の変動が、湾内の固有振動と共鳴して副振動となります。

副振動自体は、全国どこの沿岸でも発生していて特に珍しい現象ではありませんが、振動の周期が湾等の固有周期に近い場合は、共鳴を起こして潮位の変化が著しく大きくなることがあります。 振幅の大きい副振動は、急激な潮位の変動や激しい潮流を起こし、港に係留された小型船舶の転覆や破損、定置網など係留物の流失などの被害をもたらすことがあります。 また、沿岸の地盤の低い地域では、海水が下水道を逆流して道路や住宅地に溢れてくるなどの浸水被害をもたらすこともあります。

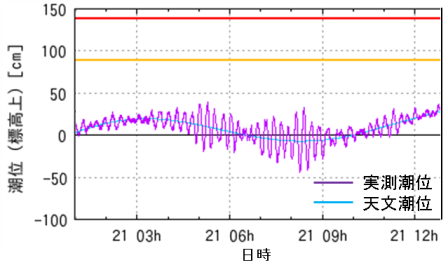

2011年12月21日の父島検潮所における潮位記録

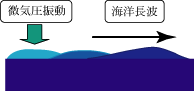

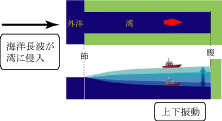

長崎湾で発生する「あびき」と呼ばれる現象は副振動の顕著な例で、その振幅は3m近くになることもあります。 この海域では、海面の微小な変動が海洋長波(水深に比べ波長の長い波)となって増幅されながら沿岸域に伝わり、湾内等に入ることにより振動が引き起こされる場合があります。

東シナ海における副振動発生の模式図

1979年3月31日の長崎検潮所における潮位記録

また、湾や海峡の形状によっては、波の反射が繰り返され、副振動が数日間も継続することがあります。 台風や発達した低気圧が近くになく天気が良いときでも突然発生することがあり、予測の難しい現象です。

気象庁では、潮位を常時監視していて、状況に応じて情報などを発表しています。 「副振動に関する潮位情報」等が発表された時は十分注意してください。