潮汐観測の仕組み

潮位観測施設

気象庁では、検潮所や津波観測計を用いて潮位を常時観測しています。

(観測したデータは、潮汐観測資料(速報値)および潮汐観測資料として公開しています。)

検潮所は、下の写真のような、人間が数人入ることができる程度の小さな建物です。 建物の中には井戸があって、「導水管」を通して海とつながっています。 この「導水管」が、井戸内の水面の高さを外の海水面と同じ高さにする役割をしています。 検潮所には、電波式、あるいはフロート式の検潮儀が設置され、潮位が観測されています。

津波観測計は、検潮所の建物がなく、港内の一角に設置され、電波式により潮位が観測されています。

観測の仕組み

観測の方式ごとに観測の仕組みを紹介します。

気象庁の各観測地点で使用している方式は、観測地点一覧表に掲載しています。

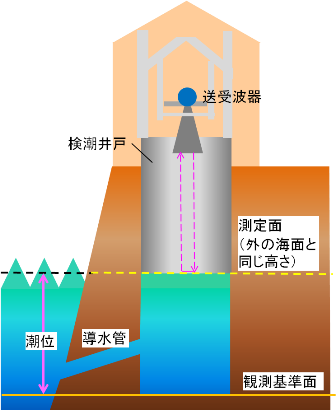

電波式検潮儀

電波式検潮儀の模式図 |

井戸の上に設けられた送受波器から電波を水面に向け発射し、反射し戻ってくるまでの時間を計測することで潮位を観測する装置です。 |

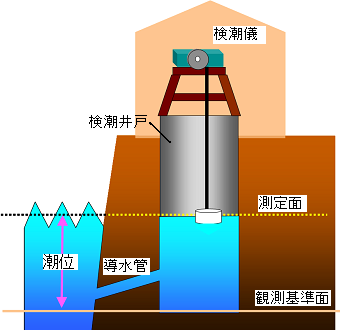

フロート式検潮儀

フロート式検潮儀の模式図 |

検潮所の井戸の中に「浮き」を浮かべて潮位を測ります。 海水面の上下の動きに合わせて浮きも上下するので、この浮きの動きを井戸上に設置した測定器で計測します。 最も古くから使われているタイプの検潮儀です。 |

電波式津波観測計

電波式検潮儀と同じく、電波を海水面に向け発射し、海水面で反射し戻ってくるまでの時間から潮位を求めます。 井戸ではなく、波の静かな港湾の堤防や岸壁に設置されます。 |

遠地津波観測計

かつて、南米付近で発生した大地震により起きた津波が、およそ1日かけて太平洋を横断し、日本の沿岸に大きな被害を与えたことがあります(1960年チリ地震津波)。 このような太平洋を渡ってくる津波を、日本本土に到達する前に検知するために設置された観測装置が「遠地津波観測計」で、日本の最東端にあたる南鳥島沿岸の海底付近に設置しています。 圧力センサーで水圧を測定し、その上にある海水の高さを求めます。 |