はじめに

寛文近江・若狭地震の概要

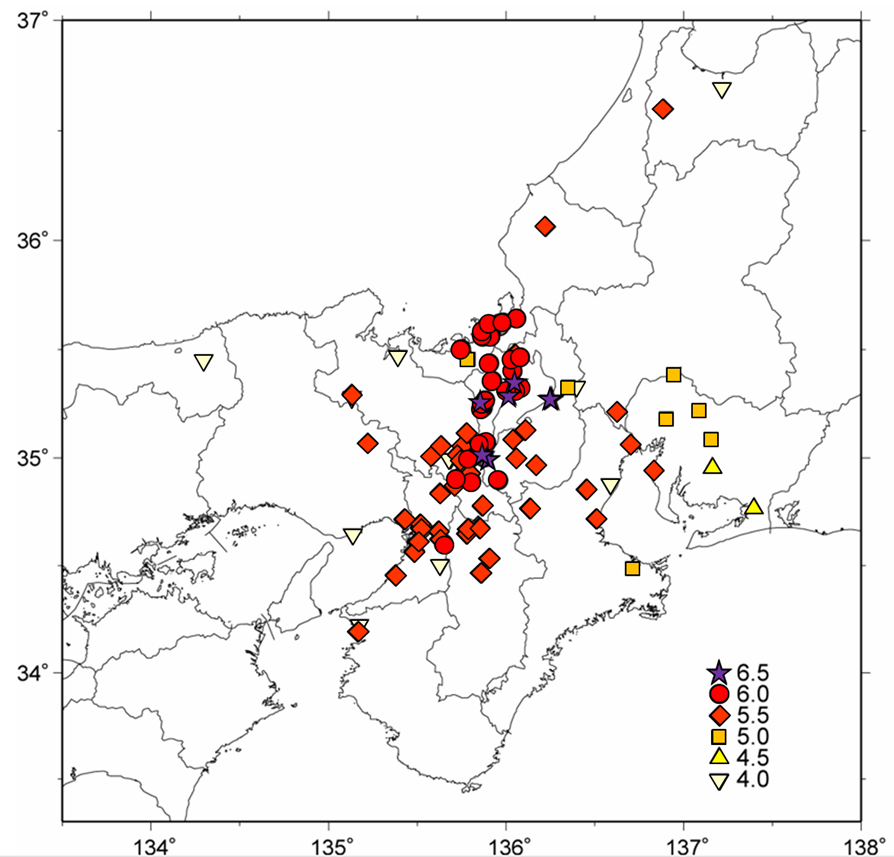

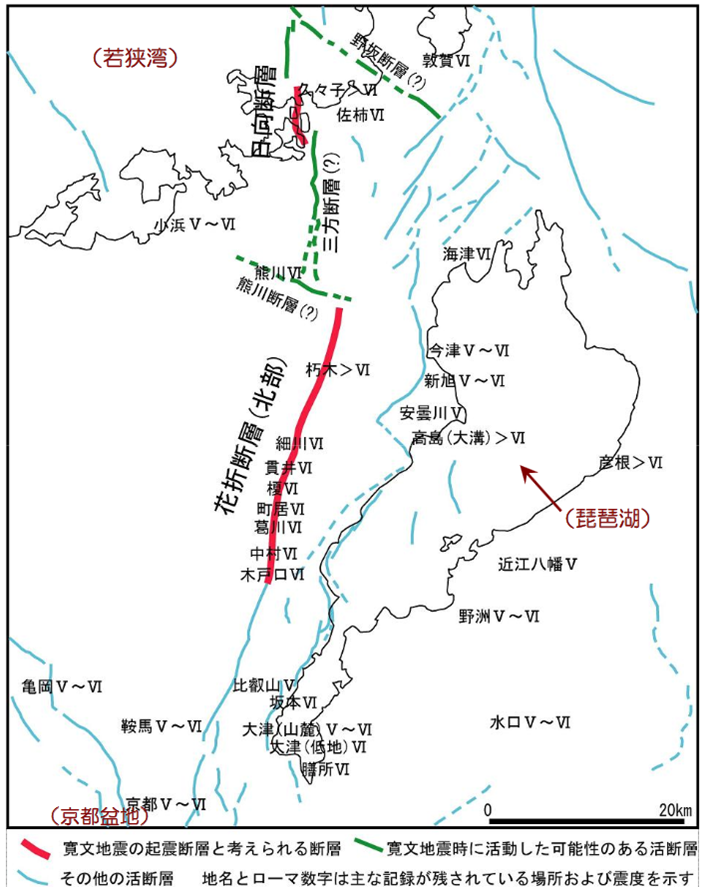

また、この地震は被害地域の分布から「琵琶湖西岸地震」と呼ばれてきましたが、近年の活断層調査から福井県南西部(若狭国)の日向断層、 滋賀県(近江国)西部の花折断層北部などの活断層が同時に活動した可能性が高いと考えられるようになりました。

|

|

|

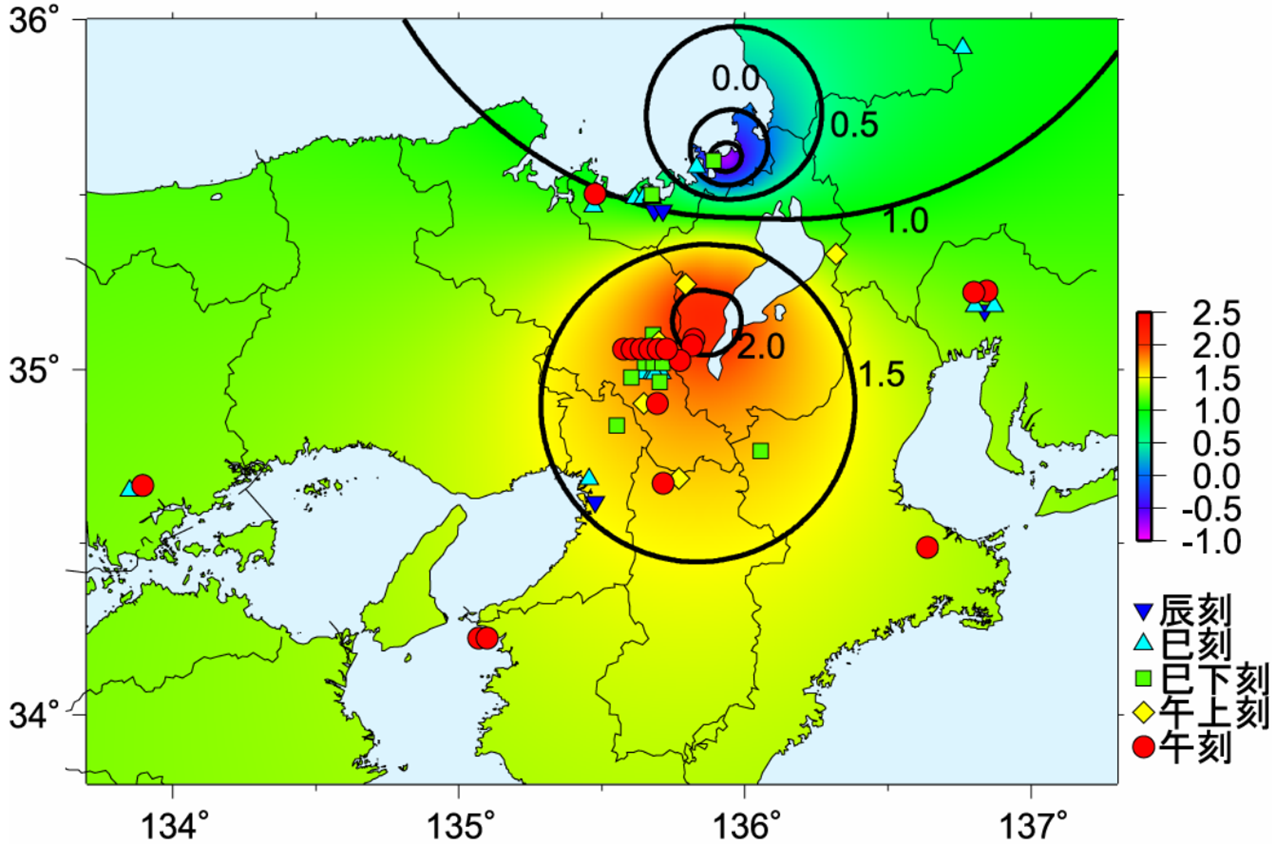

第1図 寛文地震の震度分布図 中央防災会議報告書から引用 |

第2図 活断層と周辺の震度 中央防災会議 災害史に学ぶから引用 |

寛文地震の起こり方

参照:気象庁HP 緊急地震速報のしくみ

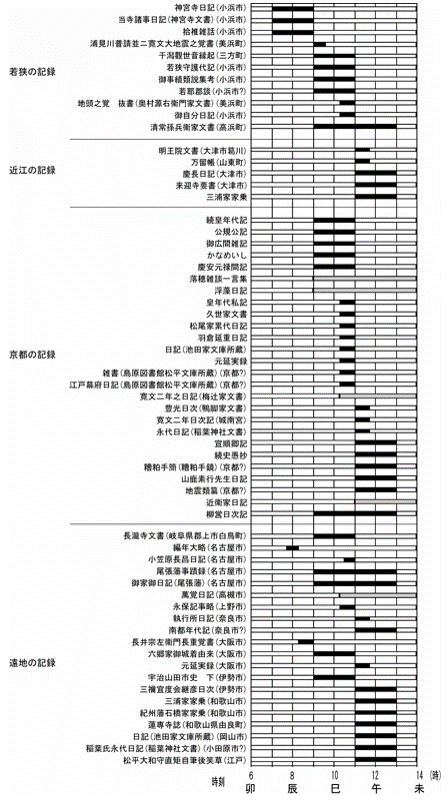

以上のことをふまえ、各地の日記に記された発生時刻を比較すると

● 若狭 : 巳刻(09時~11時)、巳上刻(09時40分)が多い

● 近江 : 午刻(11時~13時)、午上刻(11時40分)

●京都・大阪・名古屋 : 辰刻(07時~09時)~巳刻(09時~11時)

●岡山・小田原・江戸 : 午刻(11時~13時)または昼時分

※()内は現在の時刻表記

という特徴がみられます。この他、揺れの継続時間も考慮し2つの地震が続発したと考えると、 震度分布や各地の地震の発生時刻の記録を合理的に説明することができます。

|

|

|

第3図 各地の日記に記された地震発生時刻 中央防災会議報告書から引用 |

第4図 2つの地震の震度の差と各地で記録された地震発生時刻 中央防災会議報告書から引用 |

寛文地震による嶺南の被害

●小浜の被害

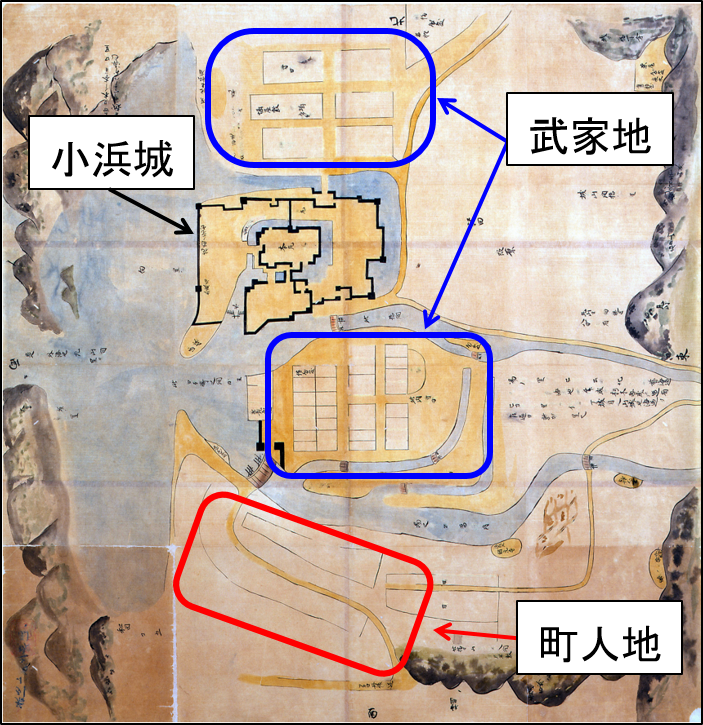

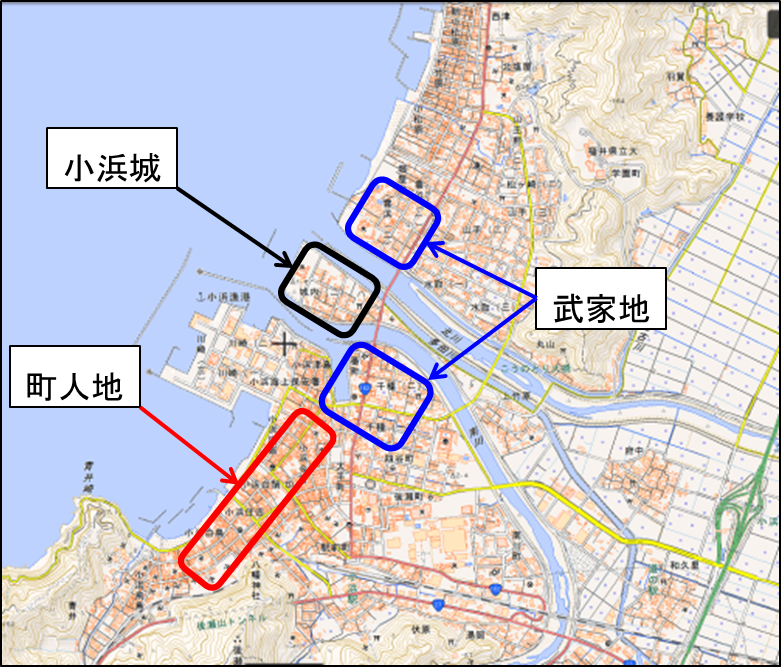

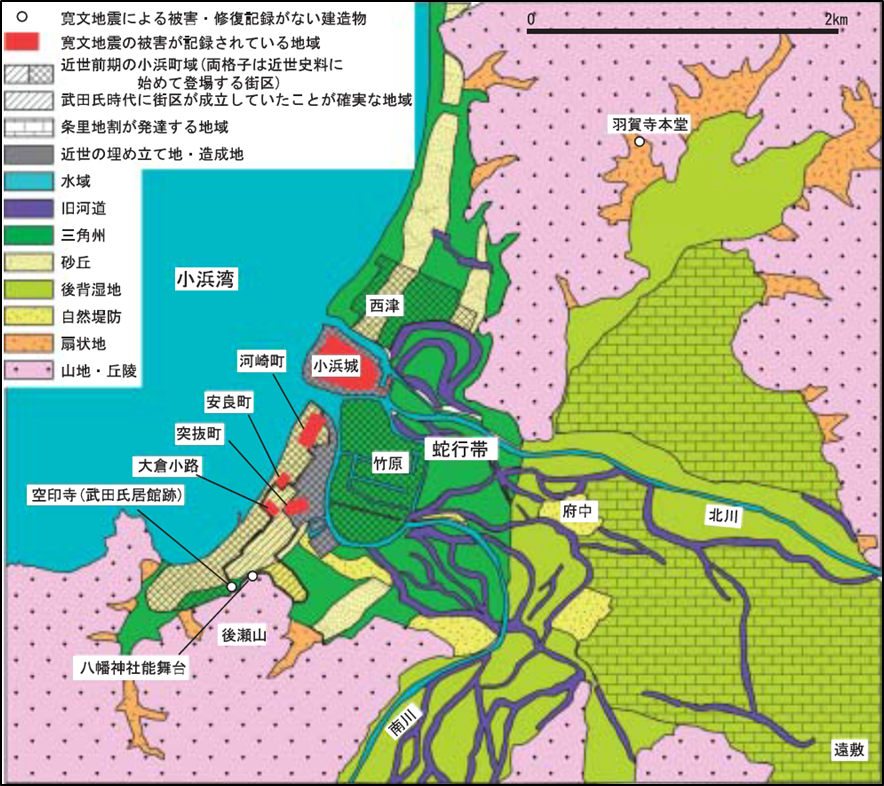

若狭国小浜は中世以降、日本海と京都とをつなぐ屈指の要港として繁栄していました。 関ヶ原の戦直後に京極高次が入国し、慶長 6(1601)年、北川と南川の三角州上に小浜城を築きました。 慶長 12(1607)年に中世以来の地を町人地、小浜城の周囲を武家地とする町割が実施されました。 (現在の南川と北川は大正から昭和初期に行われた治水事業による河道の付け替えにより、 大きく流路が変わっています。) その後入国した酒井忠勝により町人地の海側の葭地(よしじ)を埋め立てて、町人地の拡張が行われました。 したがって、地震当時、小浜の町は中世以来の町人地以外は、非常に軟弱な地盤の上にあったと言えます。文献や資料から小浜城は本丸をはじめすべての郭が損傷しました。武家地では、「侍屋敷大方潰れ」との記載が あるだけで具体的記録はありませんが、かなりの被害があったと考えられます。町人地では、家屋の倒壊は 少なかったようですが、地割れや液状化による噴泥がありました。 小浜の地形分類と被災地域の分布および歴史を示した第7図をみると、赤で示した被害が記録されている地域は 三角州や埋立地など地盤が悪い場所に当たります。

|

|

|

第5図 小浜の城下町 中央防災会議報告書から引用した図に武家地と町人地の範囲を示した |

第6図 現在の小浜城下町付近 図5で示した武家地等について現在の小浜市の地図(国土地理院HPから引用)に投影 |

|

|

| 第7図 小浜の地形分類と被災地域の分布および歴史 寛文二年(1662)近江・若狭地震の地震像と被災地区の歴史地理的考察から引用 |

●三方地方の被害

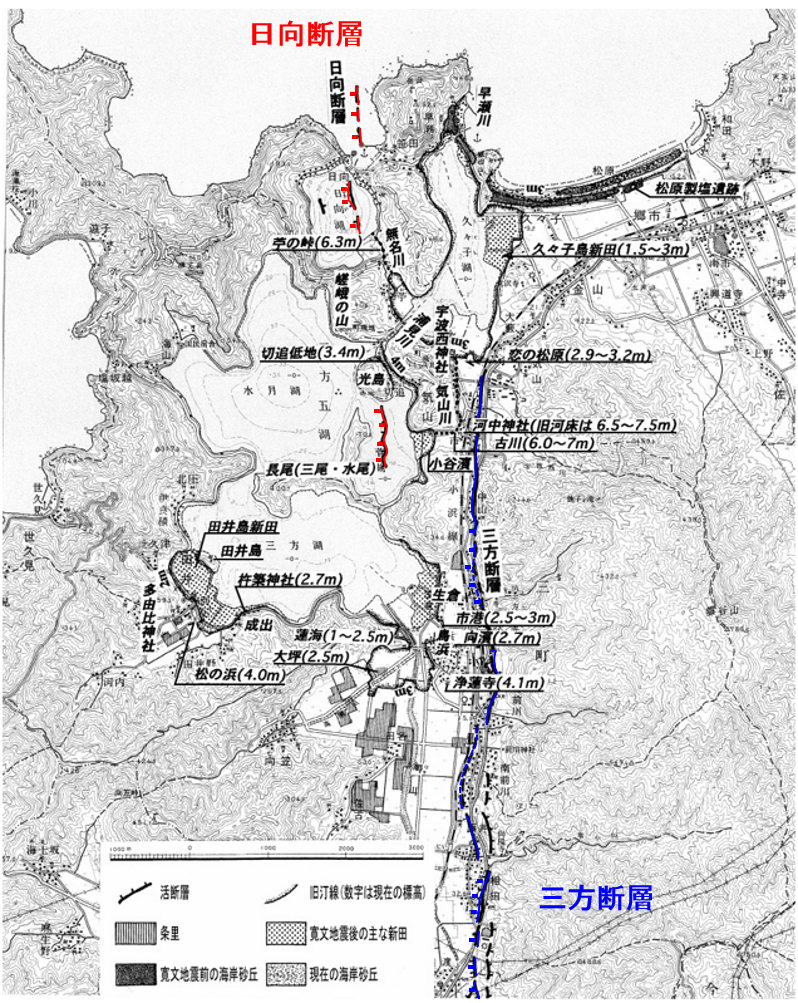

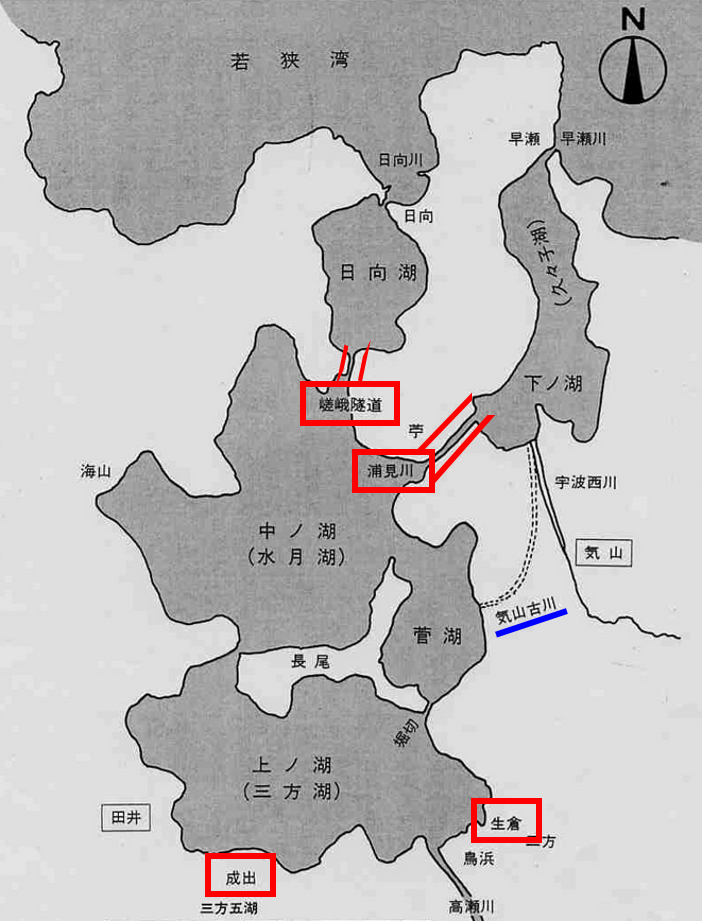

三方五胡周辺では、菅湖(すがこ)・日向湖(ひるがこ)の東岸から東方に幅数㎞の範囲を、最大3~3.6m隆起させ、 その西側を沈降させた地殻変動が生じました。これは、「日向断層」によるものと考えられます。 史料がなく全体像の把握は困難ですが、米の収穫量の記録などから、谷間の地域において山崩れが起こったと考えられます。 三方湖東南岸の鳥浜村(とりはまむら)周辺では冠水被害が生じました。 日向・菅・水月湖東岸の隆起により、菅湖からの唯一の排水河川にあたる上瀬川 (うわせがわ)の河道が閉塞しました。 排水口を失った湖面は上昇し、湖辺の海山・伊良積・田井・鳥浜村等 の多くの村々とその田地が冠水し、 人々は避難生活を強いられました。

|

|

|

第8図 地震前の古地理復元図 中央防災会議報告書から引用 |

第9図 三方五湖周辺の地変と最大氾濫範囲 中央防災会議報告書から引用 |

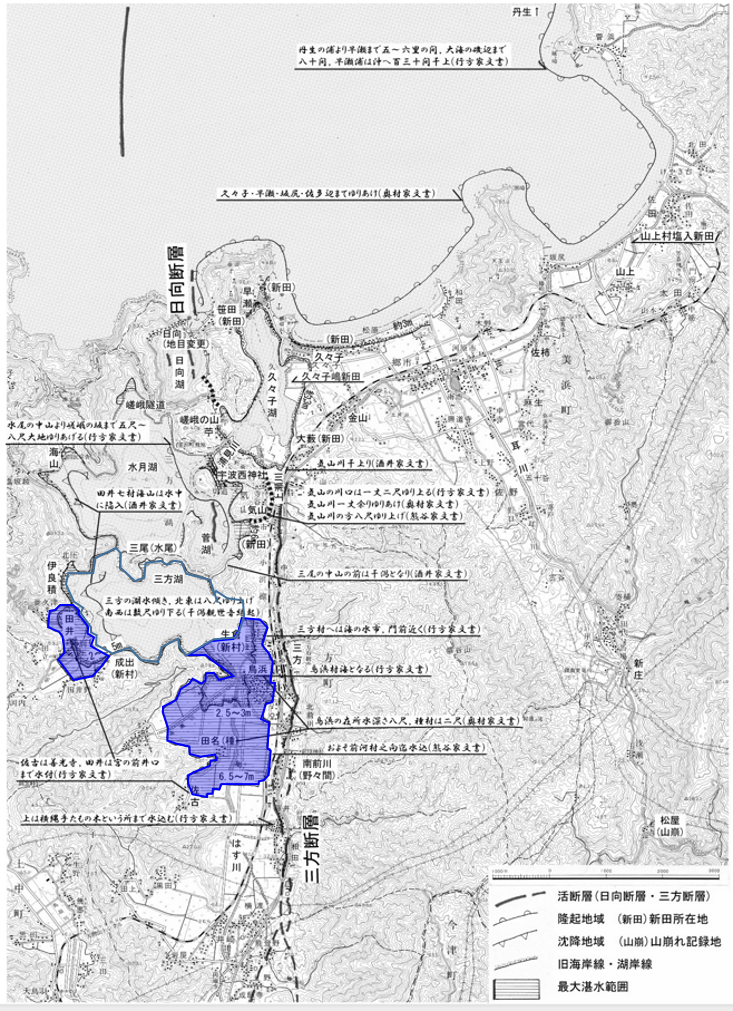

三方地方の復興

|

|

|

第10図 三方地方の復興 中央防災会議報告書から引用 |

画像 現在の浦見川と嵯峨隧道 |

参考文献

宇佐美龍夫 他,2013年:日本被害地震総覧 599-2012.東京大学出版会中央防災会議,2005年:災害教訓の継承に関する専門調査会 報告書 1622 寛文近江・若狭地震.

中央防災会議,2011年:災害教訓の継承に関する専門調査会編 歴史災害に学ぶ 内陸直下型地震編.1-8pp

三方古文書を読む会,1986年:三方歴史ブックレット1 三方五湖の新田開発.三方町立図書館

小松原 琢,2006年:寛文二年(1662)近江・若狭地震の地震像と被災地区の歴史地理的考察.京都歴史災害研究 第5号,21-36pp

福井県立図書館・郷土誌懇談会,1954年:木崎惕窓『拾椎雑話』(翻刻).

地震から身を守るために

●地震が起きる前に

地震はいつでも、どこでも発生する可能性があります。 地震による災害から身を守るためには、家具の固定、非常持ち出し品の準備、避難場所の確認、家族との連絡方法の確認、耐震補強など、日頃からできる限りの備えをしておくことが大切です。参照:政府広報オンライン 「緊急地震速報」と「津波警報」いざそのとき、身を守るために!

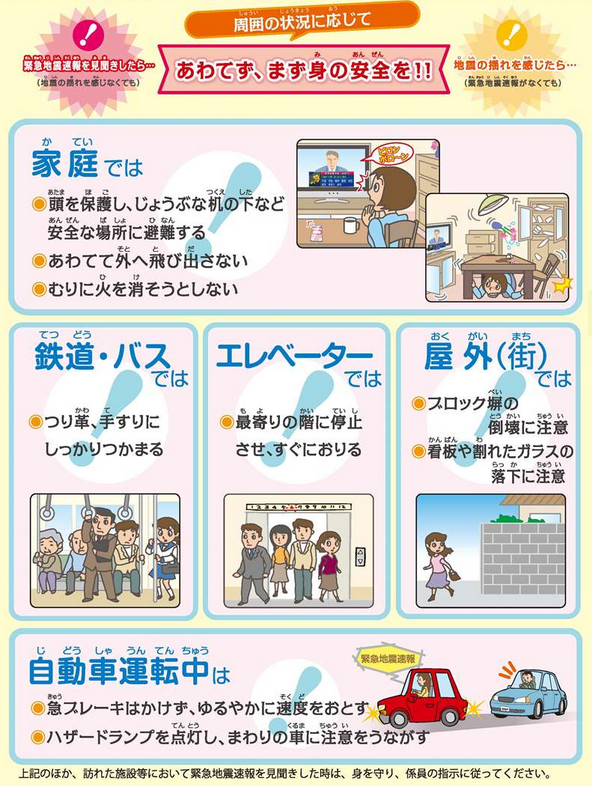

●もし地震が起きたら

あわてずに、まずは身の安全を確保しましょう。 気象庁では最大震度5弱以上を予想した時に、震度4以上を予想した地域に対して緊急地震速報(警報)を発表します。 緊急地震速報は、地震による強い揺れがすぐに到達することを知らせる情報で、テレビ、ラジオ、携帯電話、スマートフォン等からの報知音により知ることができます。 緊急地震速報が発表されてから、強い揺れが到達するまでの時間はごくわずかです。緊急地震速報を見聞きしたら、机やテーブルの下にかくれるなど、直ちに身の安全を図りましょう。

参照:気象庁HP 緊急地震速報を見聞きしたときは