2007年1月13日千島列島東方の地震で発表した津波警報・注意報について

地震の概要

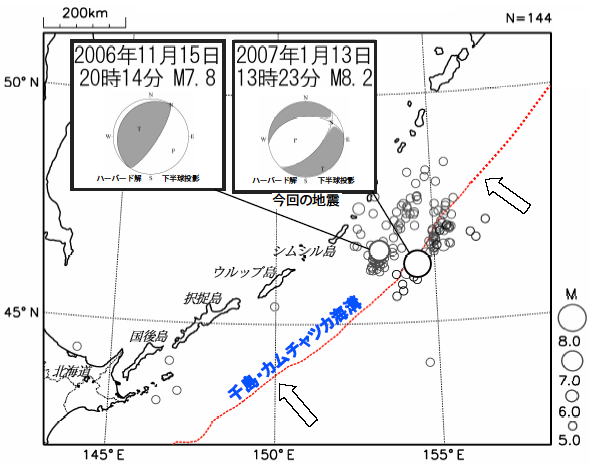

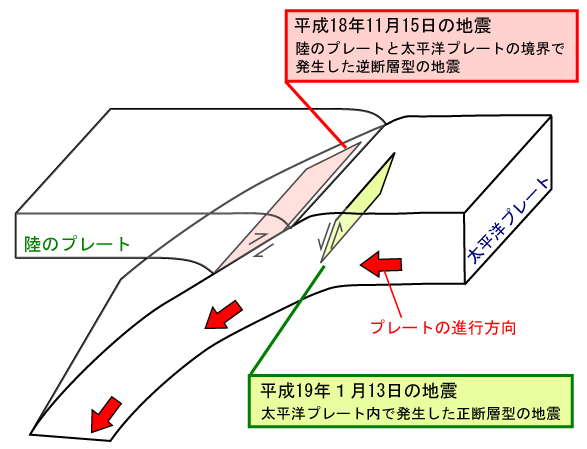

平成19年(2007年)1月13日13時23分頃(日本時間)、千島列島東方(シムシル島東方沖)で、M8.2(Mw8.1)の地震が発生した。この地震の発震機構(GlobalCMT解※)は北北西-南南東方向に張力軸を持つ正断層型で、千島・カムチャツカ海溝の南側の太平洋プレート内部で発生した浅い地震であると考えられる。 今回の地震の震源付近では、平成18年(2006年)11月15日にMw8.3の地震が発生しているが、この地震は陸のプレートと太平洋プレートの境界で発生した逆断層型の地震である。 (詳細は平成19年1月地震・火山月報(防災編)を参照)

※GlobalCMTは、米国の研究機関により、世界各地に設置された広帯域地震計の記録から求められたCMT解である。

| 震源時刻(日本時間) | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | Mw |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2007年1月13日 13時23分 | 千島列島東方 | 北緯46度56.2分 | 東経155度03.1分 | 30km | 8.2 | 8.1 |

今回の地震の震央分布図

表示した震央は、2006年9月1日~2007年1月31日、深さ100km以浅、M5.0以上の地震である。震源はUSGSを、発震機構はGlobalCMT解を使用した。白抜きの矢印は太平洋プレートのおおよその進行方向を示す。

発表した津波警報・注意報の概要

この地震に対して発表した津波警報・注意報は、以下のとおりである。

| 発表時刻 | 概要 | 発表予報区 | |

|---|---|---|---|

| 北海道太平洋沿岸東部、オホーツク海沿岸に津波警報発表 北海道から和歌山県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島に津波注意報発表 |

津波警報:北海道太平洋沿岸東部、オホーツク海沿岸 津波注意報:北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、 青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、 千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、 静岡県、三重県南部、和歌山県 →津波警報・注意報発表予報区(地図、png形式) | ||

| 小笠原諸島に津波注意報発表 | 津波警報:北海道太平洋沿岸東部、オホーツク海沿岸 津波注意報:北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、 青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、 千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、 静岡県、三重県南部、和歌山県、小笠原諸島 | ||

| 北海道日本海沿岸北部の津波注意報解除 オホーツク海沿岸、北海道太平洋沿岸東部の津波警報を津波注意報に切り替え |

津波注意報:北海道太平洋沿岸東部、オホーツク海沿岸、北海道太平洋沿岸中部、 北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、 茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、 相模湾・三浦半島、静岡県、三重県南部、和歌山県、小笠原諸島 | ||

| オホーツク海沿岸の津波注意報解除 | 津波注意報:北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、 青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、 千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、 静岡県、三重県南部、和歌山県、小笠原諸島 | ||

| 北海道の太平洋沿岸の津波注意報解除 | 津波注意報:青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、 千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、 静岡県、三重県南部、和歌山県、小笠原諸島 | ||

| 全ての津波注意報解除 | 全ての津波注意報解除 | ||

津波の観測

| 津波予報区 | 予想した津波の高さ | 予報区内で観測した津波の高さの最大 |

|---|---|---|

| 北海道太平洋沿岸東部 | 1m | 15cm |

| オホーツク海沿岸 | 1m | 8cm |

| 北海道太平洋沿岸中部 | 0.5m | 観測されず |

| 北海道太平洋沿岸西部 | 0.5m | 観測されず |

| 北海道日本海沿岸北部 | 0.5m | 5cm |

| 青森県太平洋沿岸 | 0.5m | 17cm |

| 岩手県 | 0.5m | 27cm |

| 宮城県 | 0.5m | 28cm |

| 福島県 | 0.5m | 11cm |

| 茨城県 | 0.5m | (検潮所なし) |

| 千葉県九十九里・外房 | 0.5m | 7cm |

| 千葉県内房 | 0.5m | 26cm |

| 伊豆諸島 | 0.5m | 43cm |

| 相模湾・三浦半島 | 0.5m | (検潮所なし) |

| 静岡県 | 0.5m | 18cm |

| 三重県南部 | 0.5m | 11cm |

| 和歌山県 | 0.5m | 15cm |

| 小笠原諸島 | 0.5m | 38cm |

| 徳島県 | 18cm | |

| 高知県 | 25cm | |

| 種子島・屋久島地方 | 22cm | |

| 奄美諸島・トカラ列島 | 22cm |

橙は「津波警報」、黄は「津波注意報」のグレードであることを示す。

詳細は、下記資料をご覧下さい。

- 津波の観測値(気象庁所管の検潮所:詳細)

(① 「表示年」で「2007年」を選択、② 「全地点表示」を選択、③ 「津波(全地点表示のみ)」を選択、④ 「各項目を入力してクリック」をクリックして表示させてください。)

津波の予測の評価

平成18年(2006年)11月15日(M7.9)及び平成19年(2007年)1月13日の千島列島付近の地震(M8.2)による津波の特徴として、

① 北海道から沖縄地方までの広い地域にわたって観測された

② 震源に近く津波警報が発表された北海道よりも伊豆諸島などで大きかった

③ 気象庁マグニチュードが小さい平成18年11月の地震による津波の方が大きかった

などがあげられる。

①及び②は東経170度付近の海底山脈による津波の反射波の影響と考えられるが、この海底山脈の存在は、従来の津波予報データベースでは、考慮されていなかった。また、③はこれら二つの地震の発生様式の違いに起因する。

以上のことから、津波予測に関して以下のような課題が明らかになった。

(1)海底山脈による反射波など後続波の評価を行い、その結果を反映した津波予報データベースとする必要がある

(2)オホーツク海沿岸や北海道太平洋沿岸東部等へ波源から直接伝わって来る津波についても、予測精度を高める必要がある

(3)平成19年(2007年)1月13日の方がマグニチュードも震度も大きかったが、観測された津波は平成18年(2006年)11月15日の半分程度であったことの原因を明らかにする

これらの課題の中には、中長期的な視点で検討を行うことが必要なテーマも含まれているが、平成19年度には以下のような取り組みを行った。

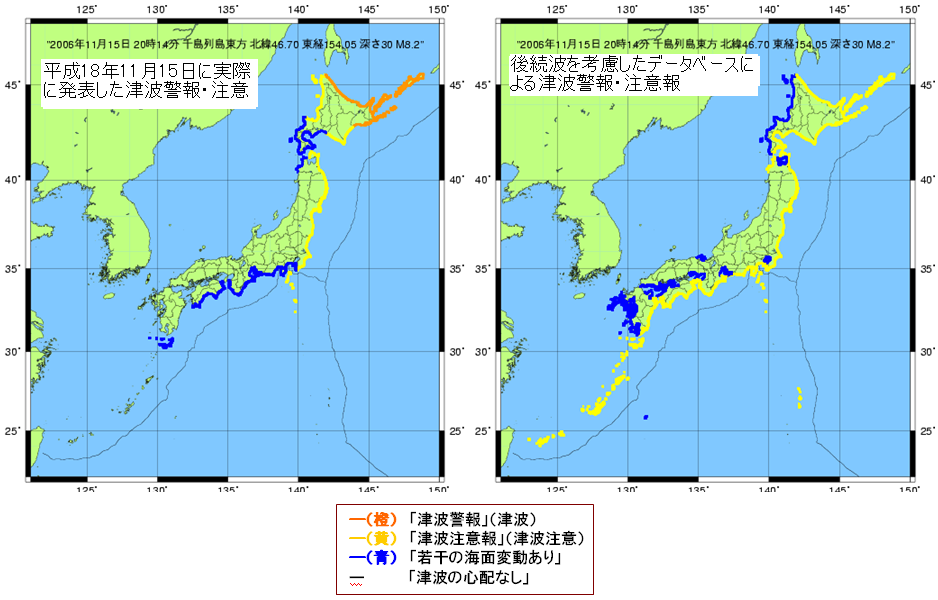

ⅰ)当面の措置として、千島列島付近の地震について、遠地地震用の津波予報データベースの一部を海底山脈の反射波による後続波も考慮したデータに入れ替えた。これにより、千島列島付近で同規模の地震が発生した場合には、オホーツク海沿岸や北海道太平洋沿岸に対し津波注意報を発表することになるほか、西日本から沖縄地方にかけても津波注意報の対象となるなど、改善が見られる(図1)。

ⅱ)日本近海で発生する地震に対し、最初に発表する津波警報や注意報に用いる津波予報データベースについて、数値シミュレーションの計算格子を細かくするなどの改善を図ってきた。その結果、これまでに津波を観測した139事例について津波の予測値と観測値の差が小さくなる等の改善が認められたので、津波予報データベースを更新し、平成19年(2007年)11月28日に運用を開始した(津波予報データベースの改良を参照)。ただし、ⅰ)で述べた地域で発生する地震については、後続波への対応は今後の課題である。

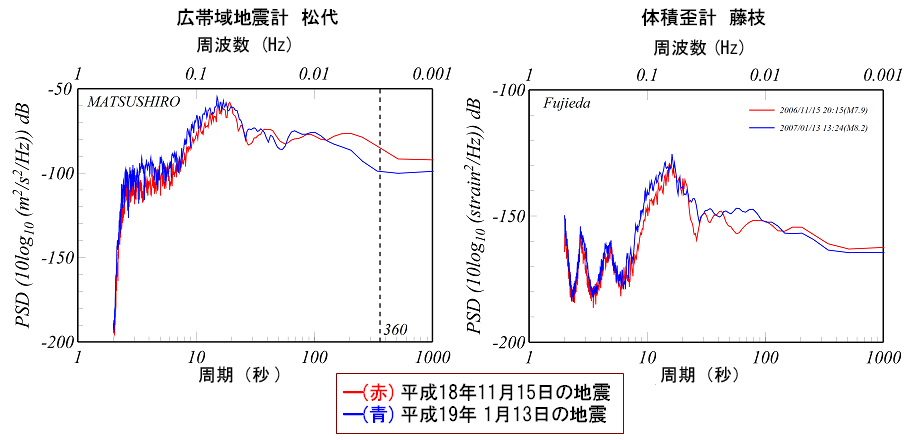

ⅲ)平成18年(2006年)11月15日の地震は太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生した地震であったが、平成19年(2007年)1月13日の地震は太平洋プレート内部で発生した地震であることが分かった(図2)。また、二つの地震波を詳細に比較すると、震度や気象庁マグニチュードの決定に使われている地震波の周期帯では平成19年の地震が大きいが、これよりも周期が長くより密接に津波の規模に関係する周期帯では、逆に平成18年の地震が大きいことが分かった(図3)。この違いを地震発生後に発表する津波警報や注意報の段階で求めることは困難であるが、逐次得られるデータにより地震の性質が次第に明らかになっていくので、その情報により津波警報や注意報の更新を行うための技術開発を進めている。

図1 後続波を考慮した津波予報データベースによる津波警報・注意報

左図は、平成18年(2006年)11月15日の地震発生時に実際に発表された津波警報・注意報である。右図は、海底山脈による反射を考慮する(本文ⅰ))とともにシミュレーションの改善(本文ⅱ))を反映させた津波予報データベースによる津波警報・注意報である。後続波を考慮した津波予報データベースではオホーツク海沿岸や太平洋沿岸東部では津波注意報となり、過大にならず、また西日本の太平洋沿岸にも、津波注意報が発表される。

図2 千島列島東方で発生した2つの地震の模式図

平成18年(2006年)11月15日の地震は、陸のプレートと太平洋プレートの境界で発生した逆断層型の地震であり、平成19年(2007年)1月13日の地震は太平洋プレート内で発生した正断層型の地震である。

図3 千島列島東方で発生した2つの地震による地震波形のフーリエ変換(*)

左の図は、精密地震観測室(松代)の広帯域地震計、右の図は藤枝の体積歪計により観測した波形のフーリエ変換結果である。周期100秒まではやや1月の地震の方が大きいが,それより長い周期になると,どちらの観測点の波形も11月の地震の方が大きい傾向を示す。

(*)地震波形に含まれる周期別の波の強さを示す。

このサイトには、Adobe社Adobe Acrobat Reader DCが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

本ページ内の図の作成にはGMT(Generic Mapping Tool[Wessel,P., and W.H.F.Smith, New, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS Trans. Amer. Geophys. U., vol.79 (47), pp.579, 1998]) を使用しています。