緊急地震速報のしくみ

緊急地震速報のしくみ

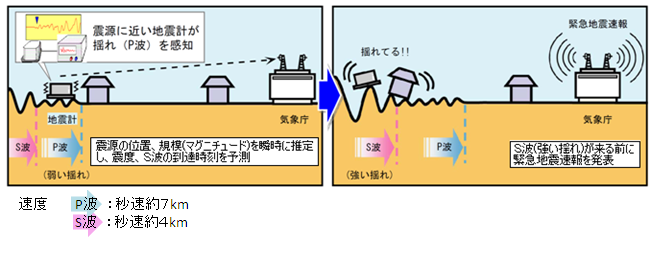

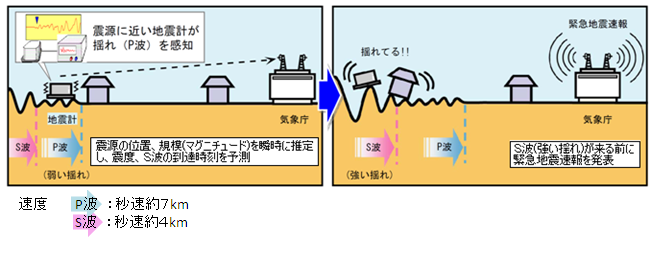

地震が発生すると、揺れが波(地震波)となって地中を伝わっていきます。地震波は主に2種類あり、速いスピード(秒速約7km/s)で伝わる「P波」とそれよりもスピードは遅い(秒速約4km/s)が揺れは強い「S波」があります。

気象庁では、震源付近でP波を検知した地震計から送られてきたデータを解析し、震源や地震の規模、予測される揺れの強さを計算します。

計算した地震の規模や予測震度等が発表基準に達した場合には、それぞれの基準に応じて緊急地震速報の警報と予報を発表します。 これらの処理は全て自動で瞬時に行われるので、S波が伝わってくる前にお知らせすることが可能となります。

ただし、解析や伝達に一定の時間(数秒程度)がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおいて、震源に近い場所への緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的に間に合わないことに注意が必要です。

計算した地震の規模や予測震度等が発表基準に達した場合には、それぞれの基準に応じて緊急地震速報の警報と予報を発表します。 これらの処理は全て自動で瞬時に行われるので、S波が伝わってくる前にお知らせすることが可能となります。

ただし、解析や伝達に一定の時間(数秒程度)がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおいて、震源に近い場所への緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的に間に合わないことに注意が必要です。

震源を推定して震度・長周期地震動階級を予測

地震発生後、震源付近の少ない観測点のデータを元にできる限り早く震源やマグニチュード(M)を推定します。その震源とマグニチュード(M)を元に、各地点の揺れの強さ(震度と長周期地震動階級)と到達時刻を予測します。

揺れから揺れを予測(PLUM法)

PLUM法(※)は、巨大地震が発生した際でも精度良く震度が求められる予測手法であり、震源や規模の推定は行わず、地震計で観測された揺れの強さから震度を予測します。

「予測地点の付近の地震計で強い揺れが観測されたら、その予測地点でも同じように強く揺れる」という考えに従った予測手法であり、予測してから揺れがくるまでの時間的猶予は短時間となりますが、広い震源域を持つ巨大地震であっても精度良く震度を予測することができます。

※ Propagation of Local Undamped Motion の略。プラム法。

緊急地震速報の提供を可能にする様々な技術

緊急地震速報の一般への提供は、以下のような技術により可能となっています。

地震の発生を素早くとらえる観測体制

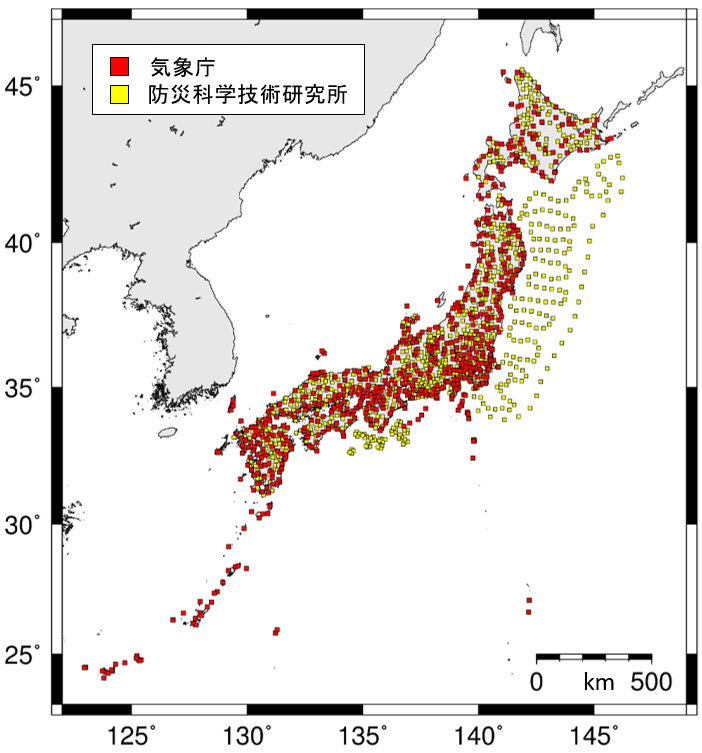

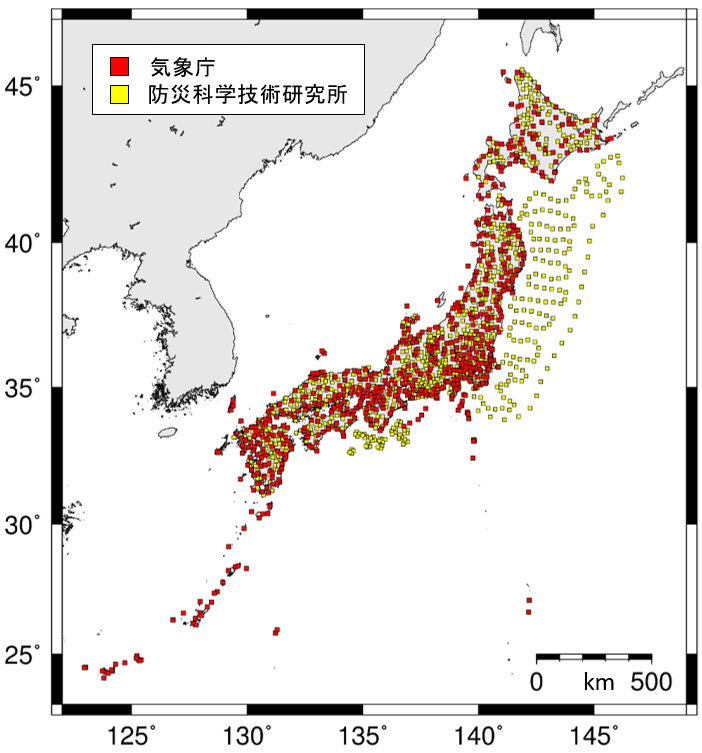

緊急地震速報には、全国約690箇所の気象庁の地震計・震度計に加え、国立研究開発法人 防災科学技術研究所の地震観測網(全国約1,000箇所)を利用しています。多くの観測点のデータを活用することで、地震が起きたことを素早くとらえることができます。

緊急地震速報に活用している観測点(令和4年4月1日現在)

緊急地震速報に活用している観測点(令和4年4月1日現在)

少ない観測データから揺れの強さを速やかに予測する技術

緊急地震速報では、少ない観測点のデータから震源やマグニチュードを迅速かつ精度良く推定する必要があります。これは、コンピュータの性能の向上により瞬時に計算が出来るようになったことの他、1観測点のP波の観測データから震源やマグニチュードを推定する手法などを活用することで可能となりました。

検知した地震波や発表した緊急地震速報を素早く伝える情報通信技術

地震波の伝わる速度は、数km/秒 程度です。一方で、現在、情報を伝えるために使われている有線・無線の電気信号は原理的には光の速度(約30 万km/秒)で伝わるため、非常に短い時間で遠距離まで情報を伝えることができます。この地震波と電気信号が伝わる速度の差を利用すれば、地震が発生した場所の近くの地震計で地震波を検知し、それを電気信号で気象庁に伝え、地震波が伝わってくる前にこれから揺れることを再び電気信号を使って伝えることができます。