緊急地震速報を活用した訓練について

平成20年度より毎年2回、緊急地震速報の全国的な訓練を実施しています。

地震はいつ起きるか分からないことから、どのような場所にいて強い揺れにあうかもわかりません。緊急地震速報は、地震の発生後、強く揺れる前に揺れが来ることを伝えることを目標とする情報ですが、速報が発表されてから対象となる地域が強く揺れるまではわずかな時間(数秒~数十秒)しかありません。

地震の揺れから身を守るには、その場所や状況に合わせてあわてずに行動する必要があります。あわてずに身を守る行動を起こすためには、その場その時に合わせてどのような行動を取るべきかをあらかじめ知り、行動している自分を想像しておくことが大切です。また、その想像をもとに実際に行動をとり経験や訓練することが重要です。

訓練の実施日

直近の訓練日程

令和6年11月5日(火)の緊急地震速報訓練は終了しました。ご協力ありがとうございました。

11月5日(火)の訓練特設ページは、下記のリンクからご覧ください。

令和6年11月5日(火)緊急地震速報訓練特設サイト

例年の訓練日程

- 1回目の訓練(6月頃)

主に国の機関や地方公共団体を対象に実施しています。 - 2回目の訓練(11月頃)

国の機関や地方公共団体のほか、民間企業等も幅広く対象に実施しています。2回目の訓練では、「効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議」と連携し、全国的なシェイクアウト訓練※を実施することを広く呼びかけています。

※指定された日時に、地震から身を守るための3つの安全確保行動(①まず低く、②頭を守り、③動かない)を各人がいる場所(職場、学校、外出先等)で約1分間行うというものです。

緊急地震速報訓練に関する質問集

緊急地震速報訓練に関するよくある質問集をまとめています。

Q.緊急地震速報の訓練は、テレビやラジオ、スマートフォンで流れるのか?

A.訓練用の緊急地震速報は、テレビやラジオ(一部のコミュニティFM等を除く)等の放送波、携帯電話(スマートフォンを含む)による一斉同報機能(緊急速報メール/エリアメール)では報知されません。

Q.防災行政無線で緊急地震速報の訓練は流れるのか?

A.訓練時に防災行政無線で放送されるかは、お住まいの自治体へご確認ください。

Q.緊急地震速報の受信端末がない場合は、訓練を実施できないのか?

A.気象庁HPで訓練用の動画を掲載していますのでご活用ください。

訓練用動画はこちら

Q.訓練当日の10時頃は都合により参加できないが、その場合は訓練に参加できないのか。

A.気象庁から訓練用の緊急地震速報は、当日10時頃に配信しますが、その時間帯に参加できない場合は各人でご都合のよい日時で訓練を実施してください。

Q.訓練終了後のアンケートは、どのような内容なのか。

A.訓練をいつ、どれくらいの規模の人数で実施したかなど、訓練参加状況に関する内容です。頂いたご意見を踏まえて、今後の緊急地震速報の訓練に役立てていきますので、ご協力いただける方はご回答をよろしくお願いします。

訓練の実施方法

緊急地震速報を活用した訓練は大きく2つのやり方があります。積極的に訓練を行うことで、とっさに身を守る行動について学ぶなど、日頃からの備えに役立ててください。

基本は、「あわてず、まず身の安全を守る」ことです。実際に体を動かして、行動を経験してみましょう。

身を守る行動については、下記のリンクからご覧ください。

身を守る行動について

自治体や行政機関等の訓練に参加

防災に積極的な自治体や行政機関などが気象庁から送られた訓練用の緊急地震速報等を活用して行う訓練に参加することです。

- ①市町村等が実施する防災行政無線の放送

防災行政無線による放送が行われる場合には、その放送が聞こえたら身を守る行動をとる訓練の実施が考えられます。

- ②行政機関の建物等における館内放送

行政機関等の建物などで、訓練用の緊急地震速報が発表されたことを館内放送する場合もあります。

館内放送が行われた場合には、係員の指示に従って冷静に身を守る行動を取ってください。

個人で訓練を実施

以下に挙げるような方法を使って独自の訓練をすることができます。

準備はご自分で行う必要がありますが、いつでも好きな時に訓練することができます。

- ①受信端末に訓練用の緊急地震速報が配信される場合

受信端末に緊急地震速報を配信している民間事業者によっては、訓練用の緊急地震速報を契約された利用者の受信端末あてに配信する場合があります。 受信端末の報知等が行われたら、身を守る行動を取ってください。 - ②緊急地震速報の受信端末の訓練用機能を利用する

受信端末の機能として、ボタン押下等により動作テストや訓練用の報知等を行えるものがあります。

このような訓練用の機能を持つ受信端末をお持ちの場合は、その機能を利用して、実際にどのような音や内容で報知等が行われるかを確認すると共に、身を守る行動を取ってください。

※緊急地震速報の受信端末が訓練機能を持つこと、訓練機能を活用した訓練の実施について、

気象庁では「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」でも推奨しています。

(参考)関連事業者のガイドライン対応状況等(緊急地震速報利用者協議会HPへのリンク)

※訓練用機能の有無や、利用方法については、ご契約の事業者にお問い合わせください。

- ③気象庁が提供する訓練用動画を利用する

緊急地震速報を見聞きしたとき(テレビでの見聞きを想定)の行動からゆれが収まった後の避難行動開始までの対応行動を経験するため、映像と音声により一連の流れを表した訓練用動画をホームページに公開しています。緊急地震速報の報知に合わせて訓練を行いたい場合にぜひご活用ください。

緊急地震速報受信時対応行動訓練用キット(動画、ダウンロード可)

訓練時の行動

地震の揺れから身を守るには、その場所や状況に合わせてあわてずに行動する必要があります。

訓練に参加される皆様は、「緊急地震速報訓練行動チェックシート」をご利用いただき、訓練時に適切な行動をとることができたかご確認ください。

チェックシートは、下記のリンクからダウンロードできます。

緊急地震速報訓練行動チェックシート[PDF形式: 171KB]

訓練前後の確認

訓練の前に確認!

訓練実施にあたっては、あらかじめどのような行動を取るのかを考えておく事が大切です。

例えば、家族や職場で地震が発生したときどうするのかを、少しでも多くの人々と考えてみましょう。

- 緊急地震速報を見聞きしたら、「地震だ!地震だ!」と大声で家族全員に知らせる。

- 事前に決めてあった安全な場所に各自が避難する。

- すぐに強い揺れが来るが、むやみに動かないで様子をみる。

- 揺れが収まるのを待って避難場所に移動する。「避難する場所は事前に家族会議等で決めておく」

- 一緒にいる家族の安全を確認し、災害用伝言ダイヤルに登録する。

- テレビ・ラジオで確かな情報を入手する。

- 一緒でない家族の安否確認を行う。

訓練の後に確認!

訓練終了後に、訓練を行ってみて実際に行動することができたか?

できなかった場合にはどこが問題だったのかを、家族や職場のみんなで考えてみましょう。

- 緊急地震速報受信端末の音量は適切でしたか?

→「適切な音量であった。又はあまり大きくてビックリした。」 - 事前に計画しておいた行動がとれましたか?

- 周りの人の行動に問題はありませんでしたか?

- 地震はいつ、どこで発生するのか分かりません。今回と違った状況ではどうするのかもイメージしてみましょう。

緊急地震速報の報知音の確認

以下のリンクで、緊急地震速報の報知音(チャイム音、ブザー音など)を聞くことができます。

緊急地震速報を見聞きした時に、とっさに身の安全を確保する行動がとれるよう、事前に報知音を確認しておきましょう。

緊急地震速報の報知音

シェイクアウト訓練

訓練は簡単・短時間で実施することもできます。緊急地震速報を見聞きした時に、とっさに身の安全を確保する行動がとれるように、「練習」する機会だと思ってください。

まず、こちらのページを参考に、例えば自分がよく利用する場所(学校、職場など)でどうすれば身を守れるかイメージしておき、短い時間で本当にその行動がとれるのか、実際に行動して確認しましょう。

最近では、「シェイクアウト訓練」という2008年にアメリカで始まった地震防災訓練も注目されています。

これは、指定された日時に、地震から身を守るための3つの安全行動(①姿勢を低く、②頭を守って、③揺れが収まるまでじっとする)を各人がいる場所(職場、学校、外出先等)で約1分間行うというものです。

緊急地震速報の報知音を合図に、このような訓練もやってみましょう。

安全確保行動1-2-3 出典:効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議(http://www.shakeout.jp/)

日頃からの備え

地震に備えましょう

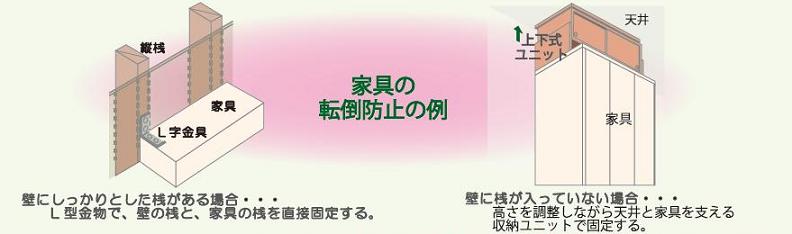

強い揺れに見舞われると、家具の落下や、転倒、ガラスの破損などが起きることが想定されます。

「緊急地震速報」を見聞きしても、これらの危険に対する備えができていなければ身の安全を守ることはできません。

日頃から地震への備えを心がけると共に、室内の安全な場所を把握しておきましょう。