長周期地震動階級および長周期地震動階級関連解説表について

長周期地震動階級

長周期地震動階級とは、固有周期が 1 ~ 2 秒から 7 ~ 8 秒程度の揺れが生じる高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から 4 つの段階に区分した揺れの大きさの指標です。

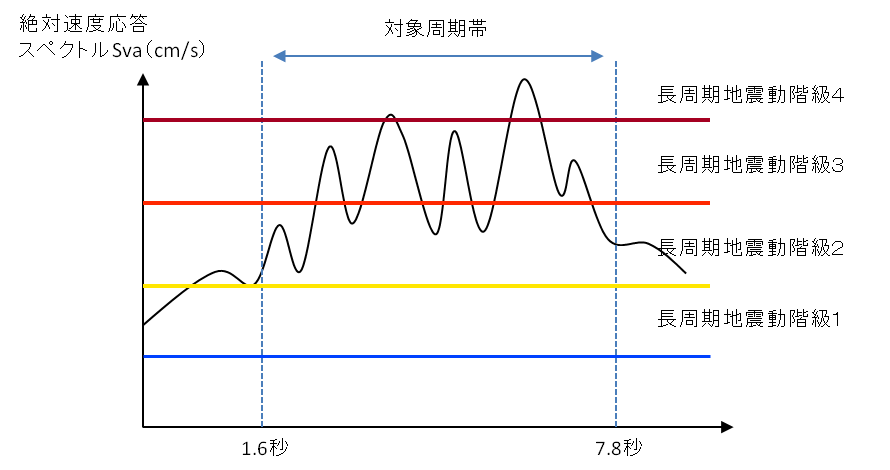

気象庁では、地上に設置している地震計の観測データから求めた絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の周期 1.6 秒から周期 7.8 秒までの間における最大値の階級をその地点の「長周期地震動階級」としています。

長周期地震動に関する観測情報の発表に用いる長周期地震動階級を与える絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の範囲は、表1のとおりです。

表1 長周期地震動階級を与える絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の範囲

| 長周期地震動階級 | 絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の値 (対象周期 T 1.5 秒 < T < 8.0 秒※) | |

|---|---|---|

| 長周期地震動階級1 | 5 cm/s ≦ Sva < 15 cm/s | |

| 長周期地震動階級2 | 15 cm/s ≦ Sva < 50 cm/s | |

| 長周期地震動階級3 | 50 cm/s ≦ Sva < 100 cm/s | |

| 長周期地震動階級4 | 100 cm/s ≦ Sva |

例えば、図1の場合、絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の最大値の階級が長周期地震動4となりますので、この観測地点での長周期地震動階級は「長周期地震動階級4」となります。

なお、長周期地震動の観測結果のなかで、長周期地震動階級及び長周期地震動の周期別階級における「階級0」の表記は、長周期地震動階級1に達してないことを意味するものです。

図1 絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)の例

長周期地震動に関する観測情報で発表する長周期地震動階級は、原則として地表や低層建物の一階に設置した地震計の観測データから計算された絶対速度応答スペクトル Sva(減衰定数 5 %)によって求めたものであり、その場所に高層ビルがあれば高層階でどのような揺れになるかを推計したものです。周辺の高層ビル等における建物内の被害状況把握の参考にできるものの、個々の高層ビル等の特性や地盤条件まで表現しているものではありません。また、高層ビルの中でも、階や場所によって揺れの大きさが異なります。特に、建物の頂部のゆれ方は、発表した長周期地震動階級よりも大きくなる場合もあります。

- 過去の長周期地震動における長周期地震動階級の事例 [PDF形式: 215KB]

- 固有周期と建物の関係について

長周期地震動階級関連解説表

気象庁は、長周期地震動階級を導入にあわせて、長周期地震動階級と人の体感や室内の状況とを関連づけることを目的として、これまでの調査研究をもとに、長周期地震動階級関連解説表(表2)を策定しました。

表2 長周期地震動階級関連解説表(高層ビルにおける人の体感・行動、室内の状況等との関連)

| 長周期地震動階級 | 人の体感・行動 | 室内の状況 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 長周期地震動階級1 (やや大きな揺れ) | 室内にいたほとんどの 人が揺れを感じる。 驚く人もいる。 | ブラインドなど吊り下げ ものが大きく揺れる。 | - | |

| 長周期地震動階級2 (大きな揺れ) | 室内で大きな揺れを感 じ、物につかまりたい と感じる。物につかま らないと歩くことが難 しいなど、行動に支障 を感じる。 | キャスター付き什器がわ ずかに動く。棚にある食 器類、書棚の本が落ちる ことがある。 | - | |

| 長周期地震動階級3 (非常に大きな揺れ) | 立っていることが困難 になる。 | キャスター付き什器が大 きく動く。固定していな い家具が移動することが あり、不安定なものは倒 れることがある。 | 間仕切壁など にひび割れ・ 亀裂が入るこ とがある。 | |

| 長周期地震動階級4 (極めて大きな揺れ) | 立っていることができ ず、はわないと動くこ とができない。揺れに ほんろうされる。 | キャスター付き什器が大 きく動き、転倒するもの がある。固定していない 家具の大半が移動し、倒 れるものもある。 | 間仕切壁など にひび割れ・ 亀裂が多くな る。 |

<長周期地震動階級関連解説表の使用にあたっての留意事項>

- 長周期地震動階級関連解説表は、固有周期 1.5 秒程度から 8 秒程度までの一般的な高層ビルを対象として、長周期地震動階級が推計された際に発生する可能性がある被害を記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの長周期地震動階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。

- 長周期地震動階級が同じであっても、対象となる建物や構造物の状態、継続時間などの地震動の性質により被害は異なります。

- 長周期地震動階級関連解説表は、主に近年発生した長周期地震動による被害の事例から作成したものです。今後、顕著な長周期地震動が観測された場合には内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。

- 長周期地震動階級関連解説表では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、表3に示す副詞・形容詞を用いています。

表3 長周期地震動階級関連解説表で用いる副詞・形容詞

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| わずか | 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 |

| 大半 | 半分以上。ほとんどよりは少ない。 |

| ほとんど | 全部ではないが、全部に近い。 |

| が(も)ある が(も)いる | 当該長周期地震動階級に特徴的に現れ始めることを表し、 量的には多くはないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 |

| 多くなる | 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 |