地勢と気候

地形データにはGTOPO30を利用

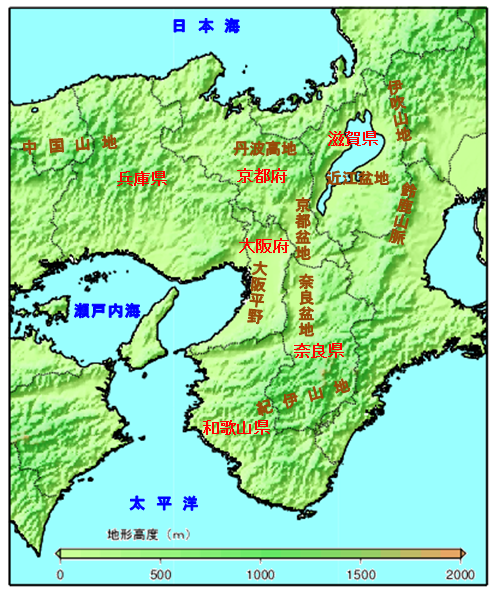

近畿地方は、日本海、瀬戸内海、太平洋の三つの海に面しています。また、北には中国山地・丹波高地、東には伊吹山地・鈴鹿山脈、南には紀伊山地が位置しています。これらの山地に囲まれて大阪平野や京都盆地、奈良盆地、近江盆地などが広がっています。

気候は、日本海側では、冬季を中心に北からの寒気の影響をうけて雪や雨の日が多くなり、降水量が多くなります。太平洋側の紀伊山地周辺では、南からの湿った空気の影響をうけて雨が降りやすく、日本でも有数の多雨地帯です。大阪平野周辺では、周囲の山地が季節風の影響を和らげるため、温暖で少雨であることが特徴です。

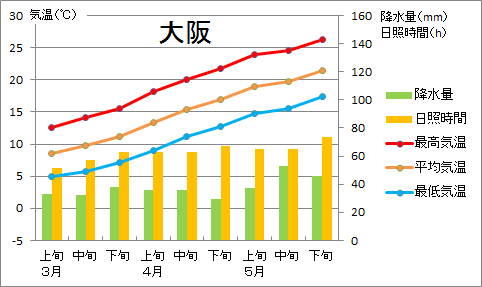

春(3~5月)

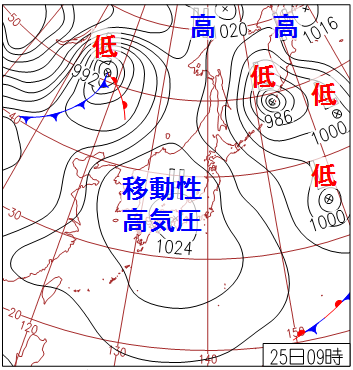

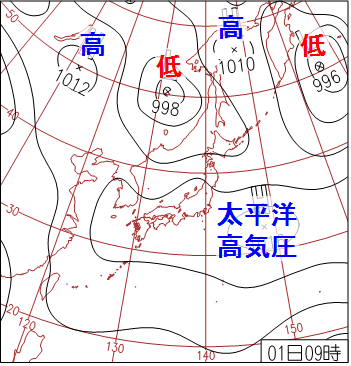

移動性高気圧

(2020年3月25日9時の地上天気図)

移動性高気圧に覆われて、日中は全国的に晴れました。

大阪の旬別平年値

※左軸は気温(℃)、右軸は降水量(mm)、日照時間(h)

近畿地方各地の月別平年値グラフへ低気圧と高気圧が交互に日本付近を通過し、天気は数日の周期で変化します。低気圧の通過前には南から暖かい空気が、通過後には北から冷たい空気が流れ込みます。季節が冬から春へと変わる時期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風のことを「春一番」と言います。近畿地方では、立春(2月4日頃)~春分(3月20日頃)の間に、低気圧が日本海にあって、南よりの最大風速が8m/s以上となり、最高気温が平年(または前日)より高くなった初めての日に、気象状況を総合的に判断して発表しています。春一番が吹いた翌日は、北から冷たい空気が入り、気温が低くなることがありますので、注意が必要です。

気温は高くなったり、低くなったりの変動を繰り返しつつ次第に上昇していきます。気温の上昇とともに、3月下旬頃から各地でさくらが開花しはじめ、開花から1週間ほどで満開を迎えます。

春先は、夜間に高気圧に覆われて晴れると、放射冷却現象で地表付近の気温が下がり、晩霜となることがあります。また、上空の冷たい空気の影響で日本海で低気圧が急速に発達し、春の嵐(メイストーム)となることがあります。

春はアジア内陸部の砂漠などで強風により舞い上がった砂が、黄砂としてしばしば運ばれて来ます。

さくら(そめいよしの)の平年の開花日と満開日

| 彦根 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 神戸 | 和歌山 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 開花(平年) | 4月1日 | 3月26日 | 3月28日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月24日 |

| 満開(平年) | 4月8日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月3日 |

※さくらの開花日とは、各気象台の標本木で5~6輪以上の花が開いた状態となった最初の日をいいます。満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。

※平年値は1991~2020年の観測値から求めています。

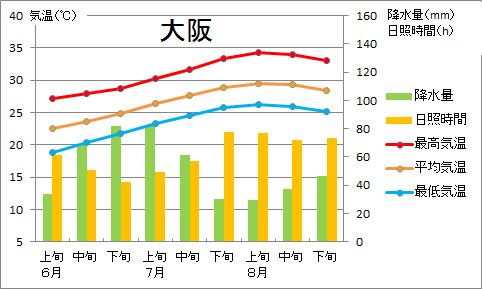

夏(6~8月)

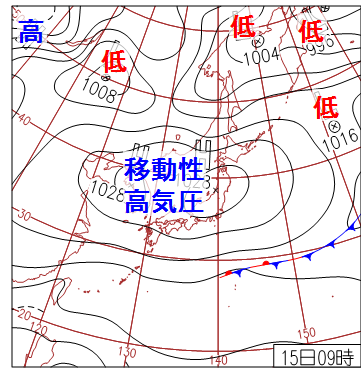

太平洋高気圧

(2019年8月1日9時の天気図)

太平洋高気圧に覆われて、全国的に厳しい暑さとなりました。

大阪の旬別平年値

※左軸は気温(℃)、右軸は降水量(mm)、日照時間(h)

近畿地方各地の月別平年値グラフへ夏の前半の、6月上旬から7月中旬は梅雨の時期となります。梅雨前線や南からの湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなり、近畿太平洋側では、この時期の降水量が年間でも最も多くなります。(近畿地方の平年の梅雨入り:6月6日ごろ、梅雨明け:7月19日ごろ)

太平洋高気圧の勢力が強くなり、梅雨前線を北に押し上げて梅雨が明けると、太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多くなり、気温も高くなります。年間の猛暑日(日最高気温が35℃以上の日)や熱帯夜(夜間の最低気温が25℃以上)は、ほとんどこの季節に現れます。紀伊半島では、太平洋高気圧の縁辺を回る湿った気流の影響をうけるとき、曇りや雨の天気となります。

夏から秋にかけては、南海上から北上してくる台風の影響をうけるときがあります。

猛暑日・熱帯夜の平年の年間日数

| 彦根 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 神戸 | 和歌山 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 猛暑日(平年) | 4.6 | 19.4 | 11.7 | 14.5 | 4.7 | 6.2 |

| 熱帯夜(平年) | 17.8 | 27.2 | 6.8 | 41.5 | 46.8 | 32.8 |

※猛暑日:日最高気温が35℃以上の日。

※熱帯夜は夜間の最低気温が25℃以上の場合を指しますが、気象庁では熱帯夜の統計をとっていないため、ここでは日最低気温が25℃以上の日を便宜的に熱帯夜としています。 気象庁発行の刊行物でも熱帯夜を便宜的に日最低気温25℃以上の日として使用しています。

※平年値は1991~2020年の観測値から求めています。

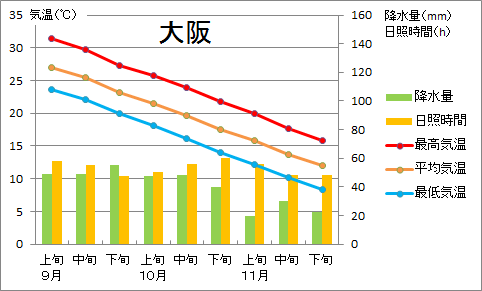

秋(9~11月)

移動性高気圧

(2016年10月15日9時の天気図)

移動性高気圧に覆われて、全国的に晴れとなりました。

大阪の旬別平年値

※左軸は気温(℃)、右軸は降水量(mm)、日照時間(h)

近畿地方各地の月別平年値グラフへ低気圧と高気圧が交互に日本付近を通過し、天気は数日の周期で変化します。低気圧の通過後には北からの冷たい空気が流れ込みやすくなり、気温は次第に下降していきます。 秋の深まりとともに気温が低くなり、山間部から紅葉がはじまります。

秋の前半は、大陸の高気圧と太平洋高気圧の間に発生する秋雨前線や太平洋高気圧の縁辺を回って北上する台風の影響をうけやすくなります。秋雨前線が近畿地方周辺に停滞し、日本の南海上から台風が北上する場合は、大雨に注意が必要です。紀伊半島は、9月の降水量が全国で最も多い地域のひとつです。

秋の後半は、日本海側では、気圧の谷や北西の季節風の影響で、曇りや雨の日が多くなっていきます。季節が秋から冬へと変わる時期に、初めて吹く北よりの強い風のことを「木枯らし1号」と言います。近畿地方では、霜降(10月23日頃)から冬至(12月22日頃)の間に、日本から見て西の大陸側の気圧が高く、東の海側の気圧が低い西高東低の冬型の気圧配置となり、北よりの最大風速が8m/s以上となった初めての日に、気象状況を総合的に判断して発表しています。

いちょうの平年の黄葉日とかえでの平年の紅葉日

| 彦根 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 神戸 | 和歌山 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| いちょう黄葉(平年) | 11月20日 | 11月24日 | 11月18日 | 11月22日 | 11月13日 | 11月23日 |

| かえで紅葉(平年) | 11月28日 | 12月5日 | 11月21日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月6日 |

※いちょうの黄葉日・かえでの紅葉日とは、各気象台の標本木全体を眺めたときに、大部分の葉がいちょうは黄色に、かえでは紅色に変わった状態になった最初の日をいいます。

※平年値は1991~2020年の観測値から求めています。

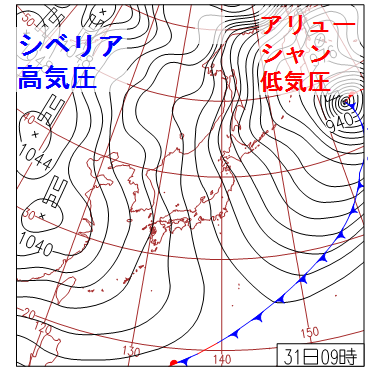

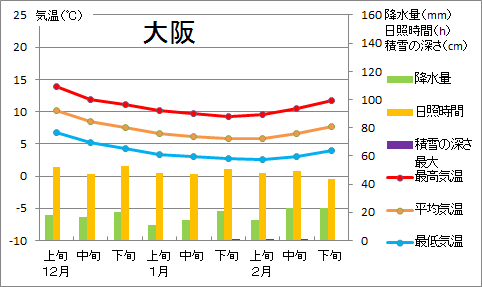

冬(12~2月)

西高東低の冬型の気圧配置

(2020年12月31日9時の天気図)

千島近海で低気圧が発達し、シベリア高気圧が日本付近に張り出したため、西高東低の冬型の気圧配置が強まりました。近畿太平洋側では晴れたところが多くなりましたが、近畿日本海側では大雪となりました。

大阪の旬別平年値

※左軸は気温(℃)、右軸は降水量(mm)、日照時間(h)

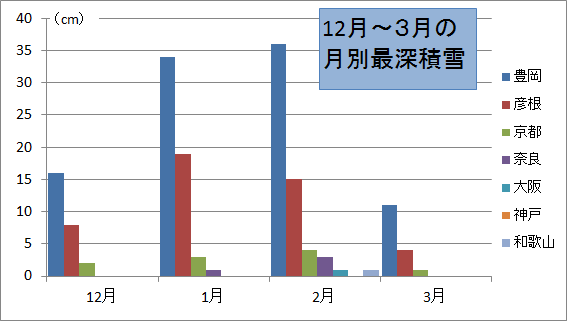

近畿地方各地の月別平年値グラフへユーラシア大陸でシベリア高気圧が勢力を強め、北太平洋北部ではアリューシャン低気圧が発達して、日本から見て西の大陸側の気圧が高く、東の海側の気圧が低い西高東低の冬型の気圧配置となる日が多くなります。シベリアから日本付近へ寒気が流れ込み、中国山地や丹波高地などの風上側にあたる近畿日本海側は雪や雨または曇りの日が多くなり、風下側にあたる近畿太平洋側は晴れの日が多くなります。

また、低気圧が西日本の太平洋沿岸を北東に進むとき(南岸低気圧と呼ばれます)、太平洋側では、低気圧北側に流れ込む冷たい空気の影響で雪が降り、積雪となる場合があります。特に、南からの湿った空気が多くなると大雪となることがあります。

近畿日本海側では、降雪により、この時期の降水量が年間でも最も多くなる地域があります。

12月に入ると、初雪や初霜、初氷などが観測されるところが多くなります。

平年の雪の初終日、霜の初日、結氷の初日

| 彦根 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 神戸 | 和歌山 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雪の初日(平年) | 12月10日 | 12月11日 | 12月13日 | 12月26日 | 12月13日 | 12月18日 |

| 雪の終日(平年) | 3月28日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月8日 | 3月27日 | 3月12日 |

| 霜の初日(平年) | 11月27日 | 11月24日 | 11月18日 | 12月10日 | 12月31日 | 12月20日 |

| 結氷の初日(平年) | 12月6日 | 12月2日 | 11月24日 | 12月17日 | 12月26日 | 12月20日 |

※主に冬季に観測する雪、霜、結氷の初日(終日)は、年をまたいで統計を行なう必要があるため、1年の期間を“8月から翌年7月まで”として扱っています。

※平年値は1991~2020年の観測値から求めています。

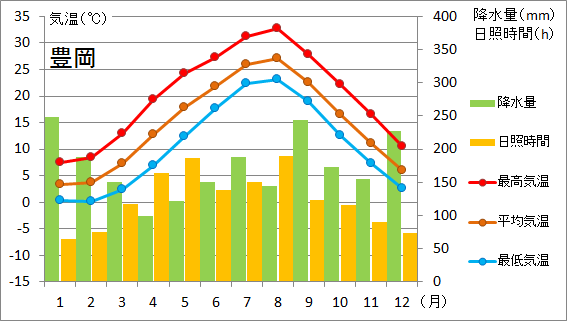

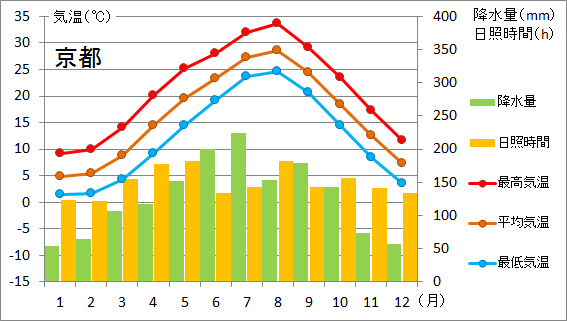

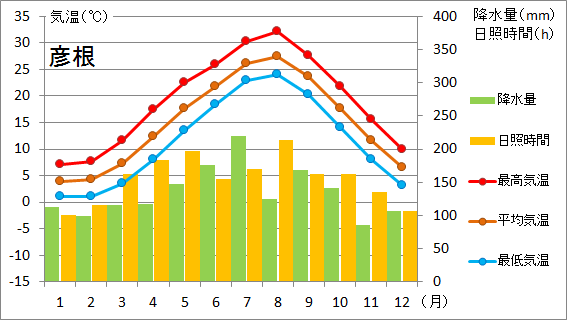

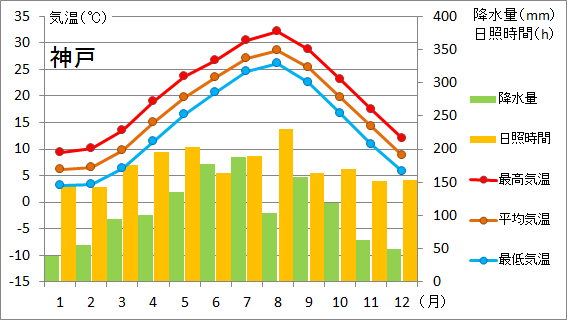

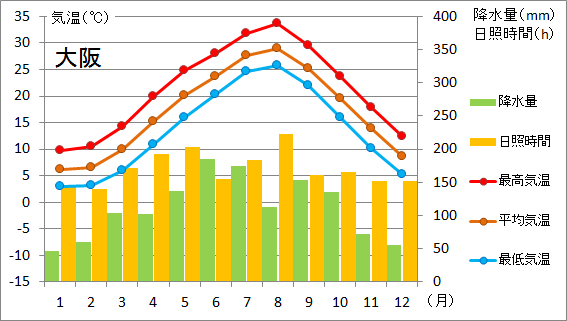

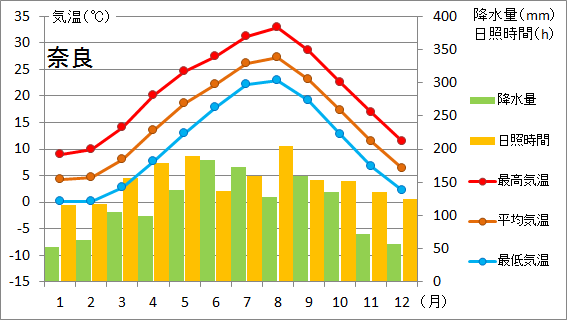

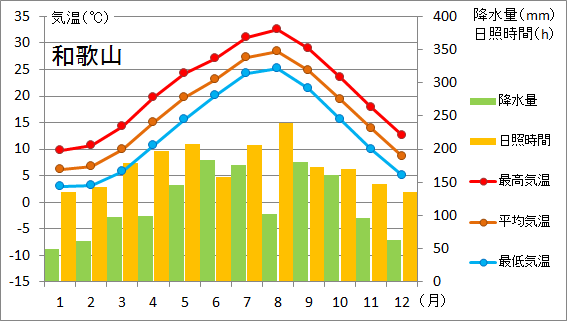

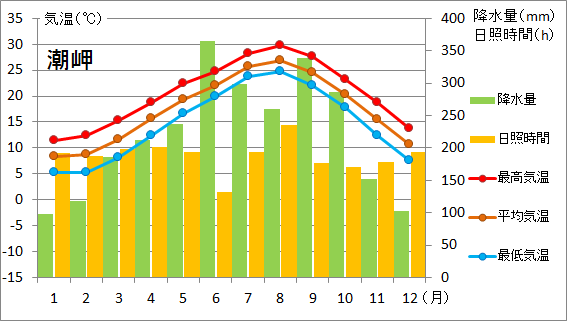

近畿地方各地の月別平年値

(最高気温・平均気温・最低気温・降水量・日照時間・最深積雪)

地形データにはGTOPO30を利用