高温となる大気の流れのパターンはこの限りではなく様々です。

季節ごとの平年の天候についてのコラム 「夏の高温の要因」

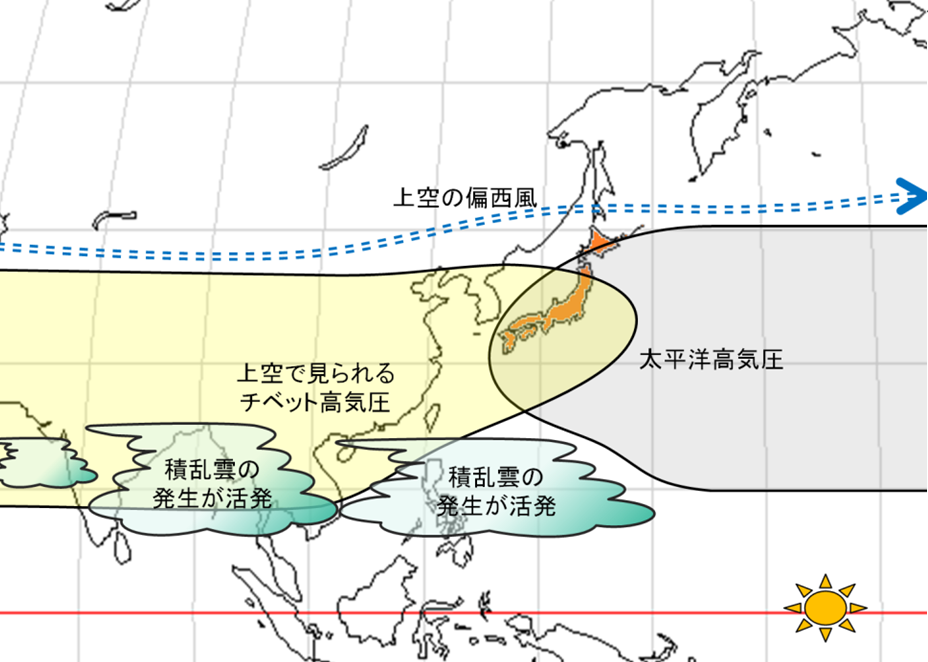

梅雨前線が北上し、関東甲信地方が太平洋高気圧やチベット高気圧に覆われるようになると、晴れて暑い日が続きます。太平洋高気圧やチベット高気圧の勢力が強まるのは、フィリピン付近やインド洋付近における積乱雲の発生・発達が活発になることと関係することがあります。

また、都市部では「ヒートアイランド」と呼ばれる現象によりさらに気温が高くなりやすくなります。

8月の平年の大気の流れの模式図

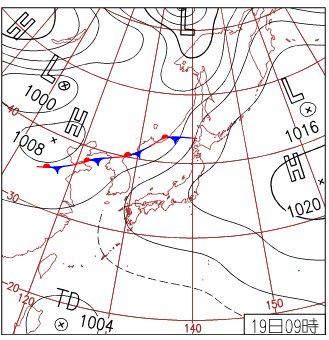

太平洋高気圧に覆われ気温が上昇した例

(2012年8月19日の地上天気図)

関東甲信地方で顕著なヒートアイランド現象について

ヒートアイランド(heat island=熱の島)現象とは、都市環境や人口熱などの影響で都市の気温が郊外よりも高くなる現象のことです。気温の分布図を描くと、高温域が都市を中心に分布することからこのように呼ばれるようになりました。ヒートアイランド現象は「都市がなかったと仮定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状態」と言うこともできます。

都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されています。

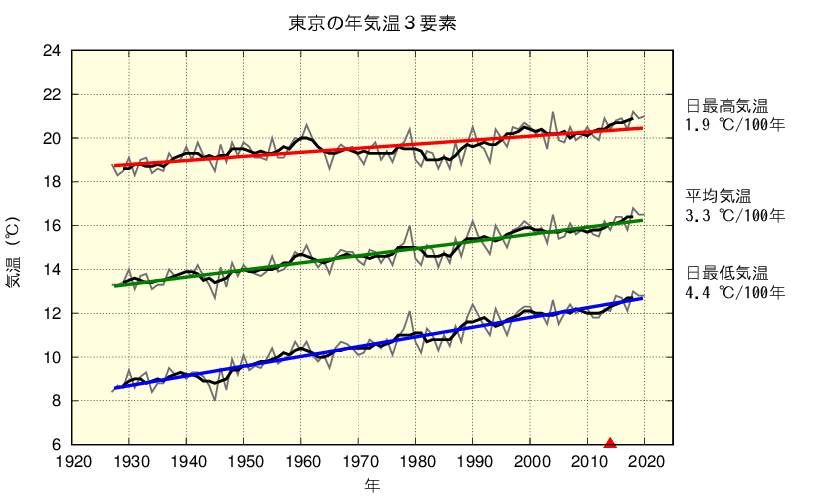

東京における年平均気温、日最高気温及び日最低気温の長期変化傾向

細い折れ線は毎年の値、太い折れ線は5年移動平均を示します。色を付けた直線は、長期変化傾向(統計期間にわたってデータが均質で、かつ信頼水準90%以上で有意な場合に限る)を示しています(なお、観測場所の移転があった場合は横軸上に▲で示し、移転前のデータを補正しており、公開されている観測データとは値が異なる)。統計期間は1927年から2020年まで。日最低気温の上昇が顕著です。

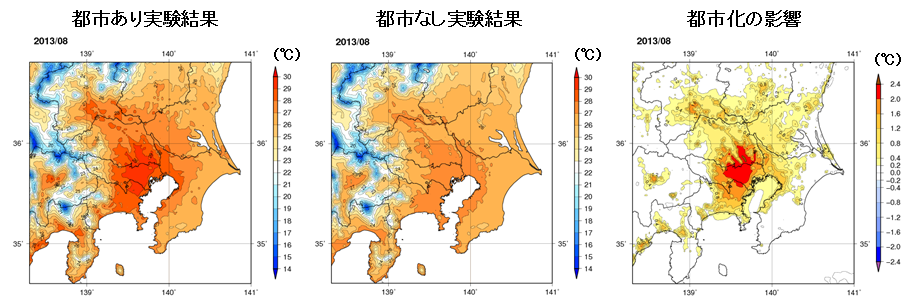

関東地方を対象とした2013年8月の月平均気温の分布(℃)(左図)と都市化の影響による月平均気温の変化(℃)(右図)

2013年8月の関東地方は、広く太平洋高気圧に覆われ、日照時間が平年より多く、風の弱い日が多かったことから、都市化の影響が明瞭に現れました。関東地方では都心部を中心に神奈川県、茨城県、群馬県にも高温域が広がっています。これら気温の高かった地域では、シミュレーションの結果、都市化の影響が強く現れていることが示されています。

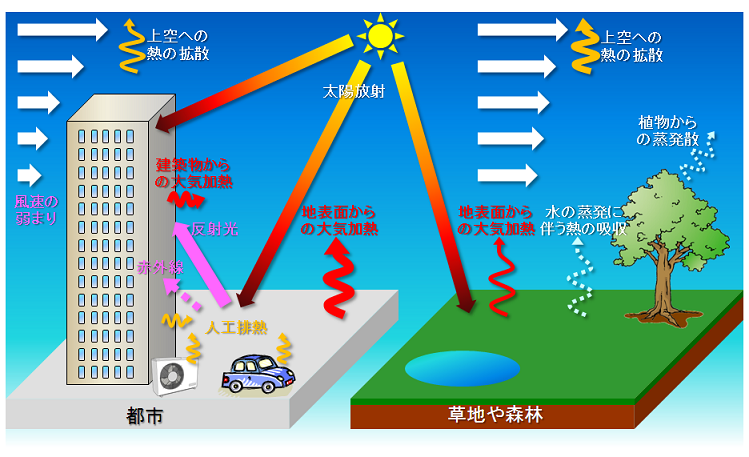

ヒートアイランド現象の要因

①土地利用の変化の影響(植生域の縮小と人工被覆域の拡大)

草地、森林、水田、水面等の植生域は、アスファルトやコンクリート等による人工被覆域と比べて保水力が高いことから、水分の蒸発による熱の消費が多く、地表面から大気へ与えられる熱が少なくなるため、主に日中の気温の上昇が抑えられます。

人工被覆域は、植生域と比べて日射による熱の蓄積が多く、また、暖まりにくく冷えにくい性質がある(熱容量が大きい)ことから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになります。

都市で建築物の高層化及び高密度化が進むと、天空率が低下し地表面からの放射冷却が弱まること、また、風通しが悪くなり地表面に熱がこもりやすくなることにより、さらに気温の低下を妨げることになります。

②人工排熱(人間活動で生じる熱)の影響

都市部の局所的な高温の要因と考えられます。都市の多様な産業活動や社会活動に伴って熱が排出され、特に都心部で人口が集中する地域では、昼間の排熱量は局所的に 100W/m2 (中緯度での真夏の太陽南中時における全天日射量の約 10%) を超えると見積もられています。